Projet

« Un toit pour tous (dans le monde) »

Projet

« Un toit pour tous (dans le monde) »

Présenté, le 20 mars 2005, par Benjamin LISAN

Ingénieur, Président de l’Association Transhimalayenne

(+)

Dossier en construction  .

.

Pré-projet de reconstruction des

maisons détruites par le Tsunami du 26/12/04 en Asie du Sud – Aspects

techniques et aspects humains. V1.2.2 – maj.25/5/05

© Auroville Tsunami Relief

(+) La Transhimalayenne,

c/o B. Lisan, 16 rue de la Fontaine du But, 75018 PARIS - France

Tél :

(+33) (0)1.42.62.49.65 / (+33)(0)6.16.55.09.84, e-mail : benjamin.lisan@free.fr

La

dernière version de ce document est disponible sur les sites :

a) http://perso.wanadoo.fr/jardin.secret

b) http://transhimalayenne.free.fr

dans la page « Solidarité et humanitaire - Solidarity »

Nombre de

pages de ce document : 1

Note : Ce texte est en diffusion libre, cela afin d’aider au maximum les

victimes du tsunami.

Mais

nous appelons malgré tout que les personnes diffusant ce document doivent alors

(sont tenus d’) indiquer, lors de sa diffusion, qui sont les auteurs de telles

ou telles idées et de telles ou telles photos, images, plans, tableaux, études

contenus dans ce document et qui est l’auteur de ce document ...

Merci

de respecter cette règle préalable. Vous pouvez aussi traduire ce document, à

condition de respecter aussi ces règles et son contenu.

1 Résumé

du projet 4

2 Avant-propos. 4

3 Définition

du projet 5

4 Cadre

d’actions. 5

5 Mission. 5

6 Cahier

des charges (C.d.C.) 6

6.1 Cahier

des charges au niveau Transport 6

6.2 Cahier

des charges au niveau Montage. 7

6.3 Cahier

des charges au niveau Utilisation. 8

6.4 Cahier

des charges au niveau Fin de Vie. 10

7 Introduction

sur la justification de ce projet 11

8 Les

grands axes du projet « Un toit pour tous ». 11

9 Les

données techniques. 15

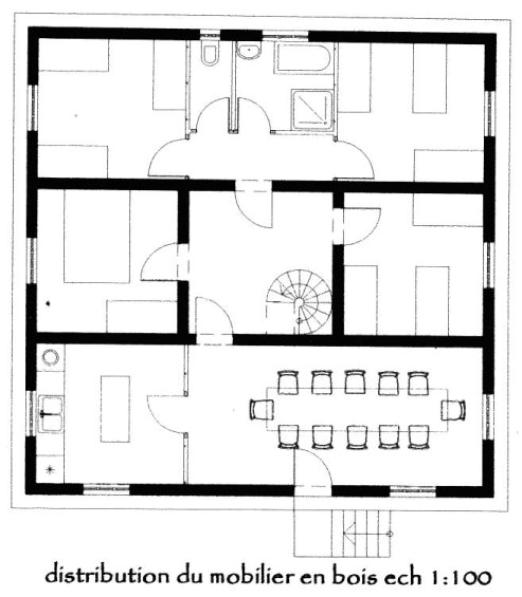

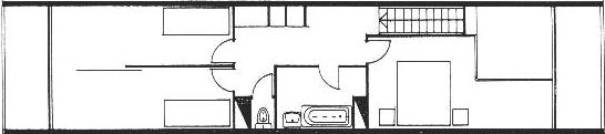

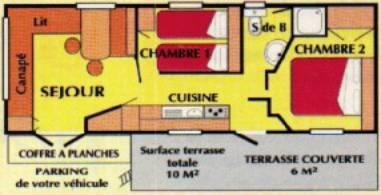

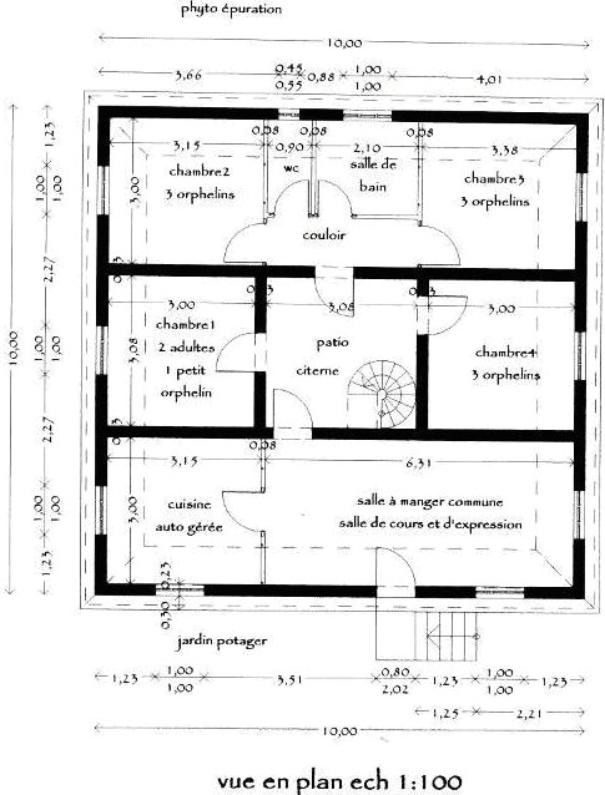

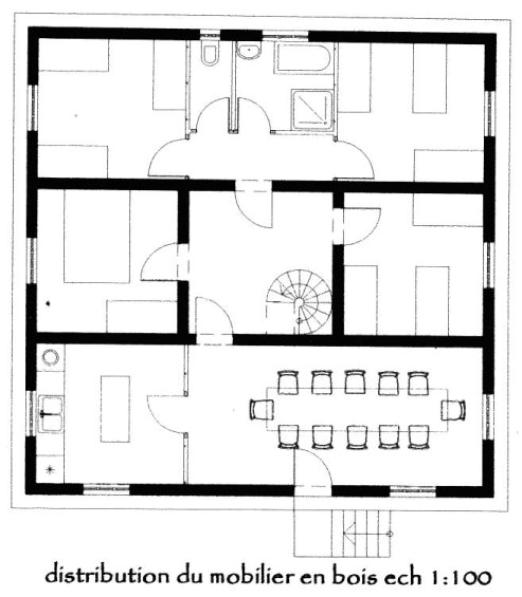

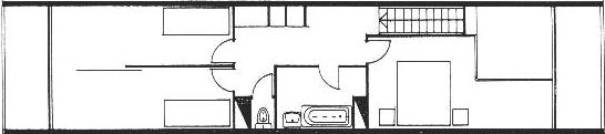

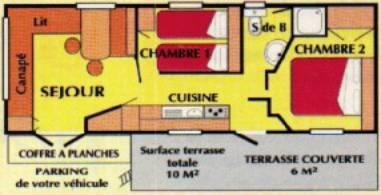

9.1 Plans

de la maison. 15

9.2 Les

éléments préfabriqués prévus. 17

9.3 Les

outils possibles à disposer sur place, pour le montage. 18

9.4 Le

toit, la terrasse (et/ou véranda) 19

9.5 La

citerne. 19

9.6 Pompe

à main (ou solaire) 20

9.7 Le

puit de captation d’eau pour l’alimentation humaine. 20

9.8 Le

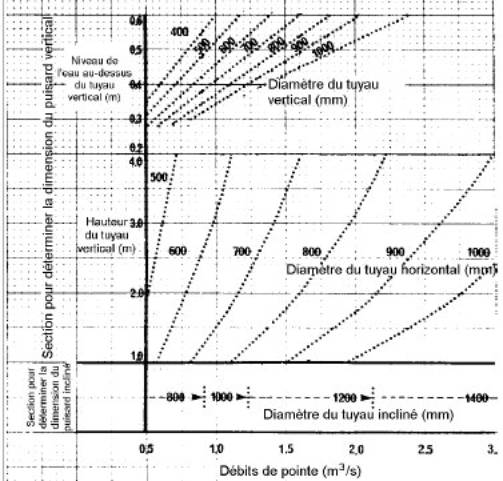

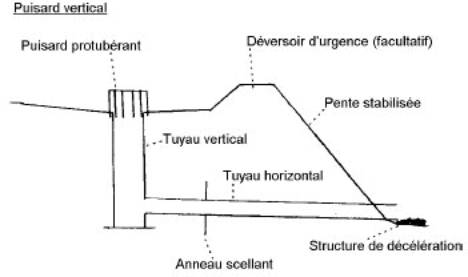

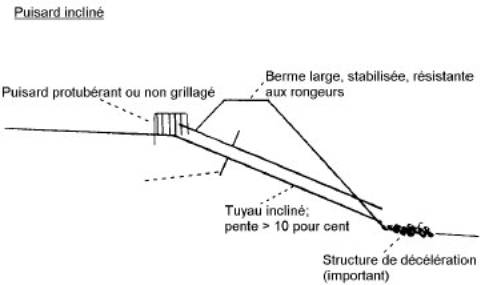

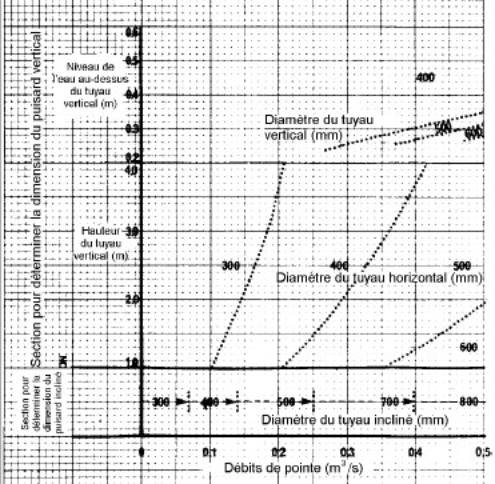

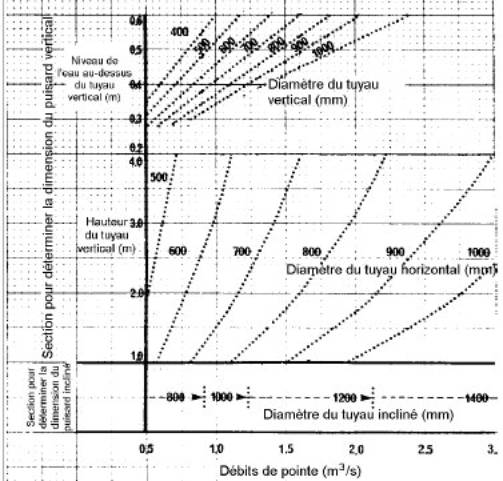

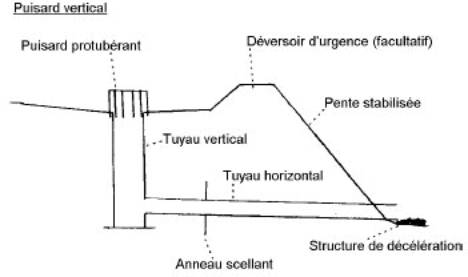

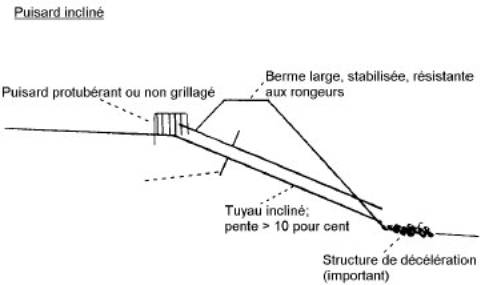

puisard. 20

9.9 Le

WC sec et/ou les Feuillées Techniques + fosse sceptique. 20

9.10 Bassin

de rétention d’eau. 22

9.11 Les

panneaux solaires et chauffes-eau solaires. 22

9.11.1 Panneaux

solaires. 22

9.11.2 chauffes-eau

solaires. 23

9.12 Précautions

et normes anti-sismiques. 24

10 Précautions

sur le chantier, concernant les enfants, vols. 25

11 Autres

éléments de réflexion. 26

12 Sauver

des vies. 32

13 Tests

de faisabilité des différentes solutions. 34

14 Partenaires

commerciaux. 34

15 Partenaires

techniques envisagés pour étudier le projet 34

16 Suivi

du projet, entretien équipements des maisons. 35

17 Etapes

et développements du projet 37

17.1 Etapes : 37

17.2 Implication

des populations locales. 37

17.3 Bénévoles,

volontaires, mission ce reconnaissance, équipe « permanente ». 38

17.4 Finances,

Comptabilité …... 38

17.5 Relations

avec les investisseurs, donateurs. 38

17.6 Communications

et réunions en Europe (ou en Occident) 38

17.7 Création

d’un site Web (suite du sujet sur la communication) 39

17.8 Autres

questions. 39

17.9 Communication

locale et internationale. 40

17.10 Formations

et autres considérations humaines. 40

18 Lieu

proposé pour le projet pilote. 41

19 Prolongements

possibles de ce projet (futur + lointain) 41

20 Budget,

discussions sur les différents type de constructions. 43

21 Conclusion. 50

21.1 Rester

ouvert aux idées. 50

21.2 Créer

une « dynamique » , tenant compte des spécificités locales. 51

21.3 Maison

simple, peu coûteuse. 51

22 Annexe :

Construire sa citerne d'eau de pluie. 52

22.1 Conception

de la citerne. 52

22.2 Construction

de la citerne. 52

22.3 Où

placer la citerne ?. 52

22.4 Les

accessoires de la citerne. 52

22.4.1 Le

groupe hydrophore (pompe) 52

22.4.2 Les

filtres. 52

22.4.3 L'aérateur 53

22.5 Entretien

et difficultés. 53

22.5.1 Coût 53

22.6 Potabilisation

de l’eau de pluie. 53

22.7 Pour

être indépendant de l’eau de distribution ?. 53

22.8 Plus

d’information. 53

Annexe : constructions de

feuillées provisoires. 53

23 Annexe :

puisard (annexe provisoire) 55

24 Autre

piste : constructeurs de bungalows préfabriqués. 62

25 Autres

pistes : maisons en rondin ou « fuste ». 63

26 Autres

idées et pistes : La maison à colombage en kit 68

27 Autre

idée : Maisons en bambous et/ou toit en palme. 68

28 Autres

pistes : maison en caissons d’aluminium remplis. 68

29 Les

maisons de l’architecte Jean Prouvé. 69

30 Les

maisons « Domobiles ». 70

31 Solution

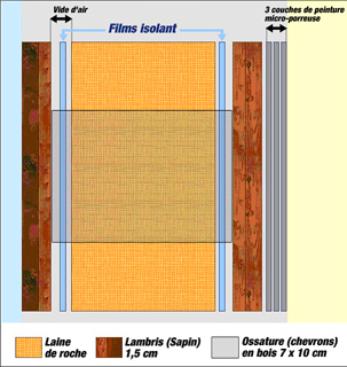

de maisons préfabriqués en bois. 72

31.1 Contraintes. 72

31.2 Solutions

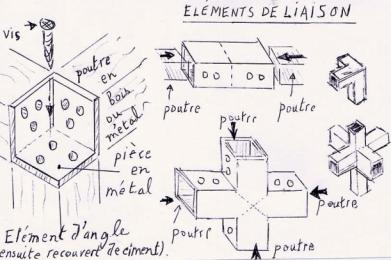

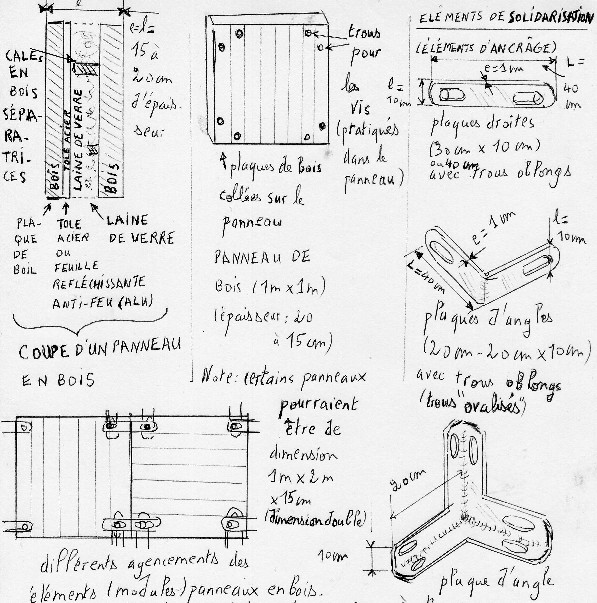

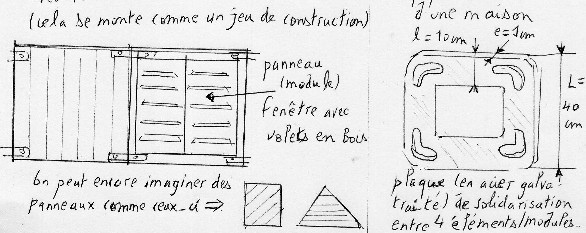

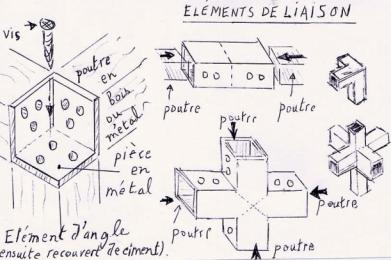

avec éléments préfabriqués en bois et métal 75

31.2.1 Présentation

de la technique de construction. 75

31.2.2 Triple

fenêtre, incluant des fenêtres secondaires. 79

31.2.3 Annexe

sur les solutions maisons modulaire en bois / métal 80

32 Syflex :

système de coffrage flexible. 82

33 Maisons

en matériaux de récupération. 83

34 Prix

des maisons en kit ou en rondin. 85

35 Quelques

prix indicatifs dans les régions sinistrées. 90

36 Annexe :

Facteurs influençant la construction d’une maison. 90

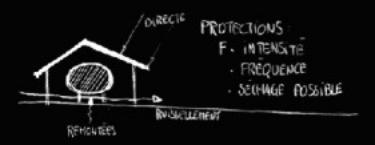

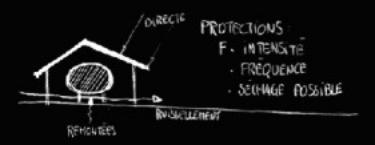

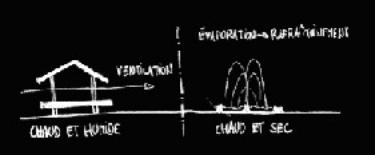

36.1 Le

climat 91

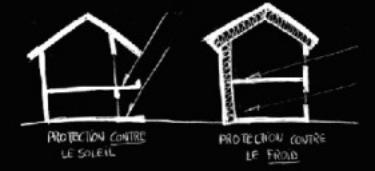

36.1.1 Rayonnement

solaire, température. 91

36.1.2 Précipitations. 91

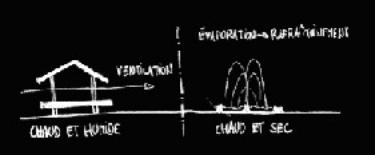

36.1.3 Humidité. 91

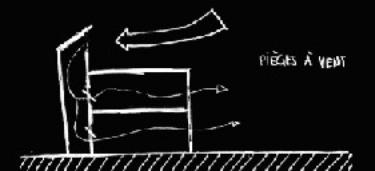

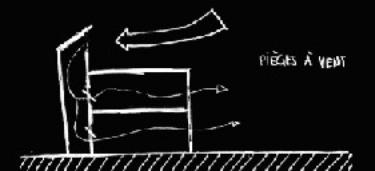

36.1.4 Vent 92

36.2 Environnement 92

36.2.1 Relief 92

36.2.2 Végétation. 92

36.2.3 Environnement

et écologie. 93

36.2.4 Nature

du sol et utilisation. 93

36.3 Matériaux

et techniques. 93

36.3.1 Nature

des matériaux. 93

36.3.2 Disponibilité

des matériaux. 93

36.3.3 Niveau

de développement technique et technologique. 94

36.3.4 Développement

économique. 94

36.3.5 Disponibilité

de la technique. 94

36.3.6 Autres

raisons pratiques. 94

36.4 La

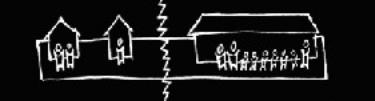

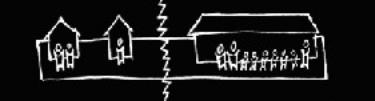

culture et la société. 94

36.4.1 La

famille. 94

36.4.2 Propriété

et régime juridique. 95

36.4.3 Religion

ou philosophie. 95

36.4.4 Autres

influences (a priori culturelles …) 96

37 Annexe :

constructeurs de citerne en plastique (en PVC) 96

38 Fabricants

de charbon actif (active Carbon) 98

39 Annexe :

Ambassades à contacter en France. 99

40 Annexe :

n° utiles dans les monde pour le tsunami 99

41 Annexe :

associations partenaires tournées vers l’Asie. 100

42 Annexe :

associations, institutions du 18° Paris. 101

43 Annexe :

associations, institutions régionales, nationales, européennes. 101

44 Annexe :

associations, institutions, partenaires privés …... 101

45 Annexe :

contact médiatisation du projet 101

46 Annexe :

réfugiés, sinistrés du tsunami sans toit en Inde. 102

47 Bibliographie

générale. 102

48 Proposer

ma candidature. 102

49 Annexe

sur le projet de réseau informatique mondial 103

L'échange rapide d'info

entre tous les acteurs, est le 1er concept de ce projets. Des maisons

préfabriquées et modulaires _en poutrelles métalliques, panneaux de bois, ou

panneaux de béton _, est le 2° concept de ce projet.

L'idée est que le

concept et la construction de la maison soit très simples, rapide, pas cher et

esthétique (malgré tout) (poutrelles et plaques etc. ).

Ayant quelques expériences de terrain en Inde et au

Maroc, l’auteur va tenter d’expliquer ses motivations et les vraies

raisons de cette initiative toute personnelle, dans la rédaction de ce

dossier pour les victimes du tsunami, nommé « Un toit pour tous ».

En effet :

La plupart des ONG mondiales ne s'associent pas,

ne se concerte pas. Chacune fait son projet, dans son coin (par exemple,

un projet pour les victimes du tsunami ou autres projets ...).

Beaucoup d'ONG, dans l'urgence, construisent des maisons en

parpaings couvertes de toit en tôles ondulées, maisons qui dès le prochain raz

de marée cyclonique, seront affouillée à la base, risquant

de nouveau de s'écrouler, et dont les tôles ondulées deviendront des

projectiles meurtriers.

Pour l'instant, l’auteur constate qu'il n'y aucune

coordination, et réflexion de haut niveau, au niveau international,

réunissant toutes les ONG internationales, et les institutions internationales,

pour prévenir d'autres urgences et pour imaginer un système de construction de

maison, à la chaîne, rapide, à très bas coûts, de

maisons déjà prêtes, afin que la reconstruction, en cas

d'une catastrophe (à venir), soit "immédiate" (ainsi, il n'y aurait

plus de délais, de "cafouillages éventuels", d'attente de finances de

la part de partenaires, avec risque d'avoir à attendre un an, avant que

tout le projet soit lancé, avec la garantie de disposer à

l'avance des finances suffisantes (ce qui n'est

d'ailleurs pas toujours le cas dans la réalité) …

Mais ce ne sont que des vues toutes personnelles. L’idée du projet :

1)

est que les ONG se concertent, s'entraident, s'échangent des

idées, afin d’être plus efficaces, en pouvant alors choisir les

meilleures solutions techniques, dans un panier ou fond

commun d'idées proposées et échangées entre ONG et les populations locales (le

projet doit toujours tenir compte de leurs désirs).

2)

Que des projets retenus, après ces échanges et concertation,

par ces échanges soient développées au niveau international, avec l’accord des

populations locales.

Ce dossier pour l’instant reste un jet d’idées non encore

parfaitement structurées.

La philosophie de ce projet va dans le même sens que celle

de :

L’association française, grenobloise « Un toit pour

tous » (http://www.untoitpourtous.org

)

L’association Emmaüs de l’Abbé Pierre (www.emmaus-france.org ).

Voire celle de la Fondation canadienne « Un toit

pour tous » (http://www.royallepage.ca

),

c’est à dire la volonté ferme d'aider les êtres

les plus vulnérables, partout dans le monde, à trouver un toit durable.

L’objet du projet est de concevoir

des modules d’habitation pour zones sinistrées. Ces modules serviront à reloger

les populations sinistrées dans les délais les plus brefs, et dans des

conditions de vie minimales.

Les enjeux techniques sont de

réaliser des modules qui devront pouvoir être assemblés rapidement, simplement,

et sans outils. De plus, l’encombrement de ceux-ci, lors du transport, devra

être minimum.

La priorité principale du projet

est de tenir les délais, de respecter le planning, et de bien cerner et

respecter le cahier des charges fonctionnel.

Les livrables seront de natures

diverses : un dossier (activité projet, dossier technique, …), des plans

(CAO et papier), une notice de montage, une plaquette commerciale, et une

maquette modèle réduit.

Notre projet s’inscrit dans un contexte de catastrophe

naturelle, ou de guerre. Il s’agit de reloger des personnes démunies se

trouvant sur une zone dévastée.

Pour mener à bien le projet, nous

disposons de personnes « motivées », de moyens d’informations modernes

(Internet, bibliothèque, …), de contacts avec les ONG et les partenaires.

Nous devrons tenir compte de quelques contraintes : le

transport des modules, le coût d’un module, les normes en vigueurs, les brevets

déposés, le délais imposé.

Dans le cahier des charges initial, certains points sont

négociables : la notion de « confort minimal », le coût, les plaques en

format standard.

Le chef de projet a pour responsabilités de diffuser

l’information au sein d’une équipe, de s’occuper du suivi du planning.

Un point sur l’avancement du projet sera effectué toutes les

semaines au niveau du groupe.

L’avancement du projet sera suivi avec un logiciel de

gestion de projet.

|

Fonctions / Qualités

|

Critères de performance

|

Niveaux de performance

|

Flex.

|

Commentaires

|

|

F1. Etre facilement

|

- Adaptation aux dimensions normalisées

|

- Rentrer dans le plus

|

F0

|

- Devra rentrer dans un

|

|

stockable / transportable

|

(plans, container, camions).

|

petit container avion.

|

|

pick up et dans le plus petit

|

|

|

- Volume mort

|

- 20 % du volume total.

|

F2

|

container d’avion

|

|

|

- Respect des normes de transport en ce

|

|

F0

|

- les attaches peuvent être

|

|

|

qui

concerne les attaches.

|

|

|

prévues sur le

conditionnement

|

|

F2. Résister aux agressions

|

- Chocs

|

- Choc à 10 km/h

|

F2

|

- exemple : mauvaise

|

|

extérieures

|

|

contre un mur

|

|

manœuvre en Fenwick

|

|

|

- Température

|

- Jusqu’à 60°C

|

F2

|

- ces critères peuvent être

|

|

|

- Humidité

|

- 100%

|

F2

|

vérifiés par le

|

|

|

- Salinité

|

- Eau de mer (mer

|

F2

|

conditionnement

|

|

|

|

morte)

|

|

conception de celui-ci.

|

|

|

- Exposition solaire

|

- Totale durant 2 x 12 h.

|

F2

|

|

|

F3. Être empilable

|

- Nombre

d’empilements possible

|

- Autant que le permet

le plus grand container

|

F1

|

|

|

|

- Géométrie

|

- Parallélépipédique

|

F2

|

|

|

|

- Blocage

possible

|

- Jeu entre modules

pliés< 7 cm une fois en

place

|

F1

|

|

|

F4. Être déchargable par

|

- Poids

|

- < 100

Kg

|

F1

|

|

|

des

Hommes

|

-

Dimensions

|

- < 3 m pour la plus

grande dimension

|

F1

|

|

|

|

- Nombre de prises disponibles

|

- Pour 4 hommes maxi

|

F0

|

|

En remerciant © Bruno Contion, Jérôme Canivez, Elise

Boucherand, Julien Bras, Frédéric Brunelle, Matthieu Burgy, Jérémie Bussière

de l'Ecole Catholique d’Arts et Métiers de Lyon (ECAM, 40 montée

St Barthélemy 69005 Lyon), pour ces idées contenues dans ce tableau

précédent.

|

Fonctions

|

Critère de performance

|

Niveau de performance

|

Flex.

|

Commentaires

|

|

F5. Être montable sur

surface

non plane

|

- Inclinaison maximum

- Rugosité

-

Enfoncement du sol

|

- 25 %

- hmax = 25 cm

- < 10 cm sous la

maison

|

F2

F2

F2

|

|

|

F6. Être facilement

montable

|

- Temps de montage à la main

- Force maximale

- Hauteur maximale de travail

- Nombres d’outils utilisés

- Nombre de personnes nécessaires

pour

garantir le temps de montage

|

- < 1 heure pour 4

personnes

- Charge unitaire

<25kg

- < 2 m

- 0

- 4

|

F0

F0

F1

F1

F0

|

- on peut fournir des outils

simples

avec le module

|

|

F7. Résister aux

intempéries

|

- cf. la

phase d’utilisations

|

Les même qu’en

phase

d’utilisation

|

Cf. phase

d’utilisation

|

- dans cette phase, la

fonction peut être assurée

par le

conditionnement.

|

|

F8. Expliquer le

montage

|

- Indications

- Compréhension quelque soit la

population

- Temps de compréhension

- Impossible de confondre la

chronologie

|

- Uniquement dessins

- Symboles universels

- Rapide < 10min

- Chronologie

universelle (de haut en

bas ?)

|

F0

F0

F1

F0

|

Notice compréhensible

par des personnes de

n’importe quel pays et

qu’elles soient ou non

lettrées.

|

En remerciant © Bruno Contion, Jérôme Canivez, Elise

Boucherand, Julien Bras, Frédéric Brunelle, Matthieu Burgy, Jérémie Bussière

de l'Ecole Catholique d’Arts et Métiers de Lyon (ECAM), pour ces

idées contenues dans ce tableau précédent (et pour ce tableau précédent).

|

Fonctions

|

Critère de performance

|

Niveau de performance

|

Flex.

|

Commentaires

|

|

F9. Loger les utilisateurs

|

- Nombre de personnes

|

- 2

|

F0

|

|

|

|

- Flux d’air minimum

|

- 15 L/min

|

F0

|

|

|

|

- Surface minimale

|

- 2 m² par personne

|

F1

|

|

|

|

- Température maximale

|

- 35 °

|

F2

|

|

|

|

- Température minimale

|

- 5 °

|

F2

|

|

|

|

-

Luminosité minimal

|

- pouvoir faire un test

de vu n’importe où

dans le module en

plein jour

|

F2

|

|

|

|

- Hauteur

|

- 2 m

|

F2

|

|

|

F10.

Récupérer les eaux

|

-

capacité maximale de stockage

|

- 20 L

|

F2

|

|

|

F11. Assurer la réalisation d’un

|

- présence et dimension d’une zone où

|

- 20 cm de rayon

|

F3

|

- vraiment superflu vu le

|

|

repas simple

|

poser une

gamelle.

|

|

|

niveau de nécessité des

sinistré.

|

|

F 12. Être stable

|

- pente maximum

|

- 25 %

|

F 1

|

|

|

|

- rugosité maximale

|

- 25 cm

|

F 1

|

- doit pouvoir servir sur un

|

|

|

- Enfoncement dans le sol

|

- < 10 cm sous la

|

F2

|

terrain fortement

|

|

|

|

maison

|

|

accidenté

|

|

F13. Protéger des intempéries

|

- Force supportée sur les plaques

|

- Vent de 80 Km/h

|

F2

|

|

|

|

- Durée en plein soleil

|

- 6 mois

|

F1

|

- en zone désertique

|

|

|

- Poids maxi sur toit

|

- 20 Kg /

m²

|

F2

|

|

|

|

-

Dilatation maximale admissible

|

- ne doit pas créer de

jour vers l’extérieur ni

|

F1

|

|

|

|

|

abîmer les zones de

|

F1

|

|

|

|

|

jointure.

|

F0

|

|

|

|

- humidité

|

- 100 % pendant 6 mois

|

F2

|

|

|

|

- Débit

rentrant d’eau

|

- 0

|

|

|

|

F14.

Protéger des regards

|

- nombre

d’ouverture non occultables

|

- 0

|

F2

|

- Ne sont pas prises en

compte les ouvertures

placées hors du champ de

vision d’un passant (si elles

|

|

|

-

possibilité de compartimenter l’intérieur

|

-

oui

|

F3

|

sont placées sur le toit par

exemple)

|

|

F15. Résister au feu

|

- Critère d’inflammabilité

|

- M2 et S2

|

F1

|

- selon la norme NF P 92‑

|

|

|

- Dégagements toxiques

|

- aucun

|

F 1

|

507 : difficilement

|

|

|

- Dégagements matières polluantes

|

- aucune

|

F2

|

inflammable

|

|

|

|

- S2

|

|

|

|

F16. Résister au sel

|

- durée sous la salinité sur les bords de la

|

- 6 mois

|

F1

|

|

|

|

mer morte

|

|

|

|

|

F 17. Résister aux efforts

|

- Percussion maximale

|

- chocs d’un projectile

|

F2

|

- valeurs précédentes

|

|

mécaniques

|

|

lancé à 20 km

|

|

obtenue avec le petit bout

|

|

|

- Pression maximale

|

- 50 bars

|

F2

|

d’un marteau.

|

|

|

- force supportée par un système de

|

- équivalente à celle

|

F2

|

- pour le haubanage

|

|

|

haubanage

|

d’un vent de 120 km/H

|

|

|

|

F 18. Protéger des insectes, de

|

- Jeu maximal

|

- nul

|

F 1

|

|

|

la faune, flore…

|

- Dimensions maximales des ouvertures

|

- 1 mm

|

F1

|

|

|

|

permanentes.

- Durée de vie sous agression de la faune

|

- 6 mois

|

F0

|

|

|

|

(termite)

- Durée de vie sous agression de la flore

|

- 6 mois

|

F0

|

|

|

|

(champignons, moisissures =

développement sous une humidité de

100%)

|

|

|

|

|

F 19. être facilement lavable

|

- temps de nettoyage.

|

- moins de 30 min

|

F2

|

|

|

à

l’intérieur

|

- moyens

de nettoyage.

|

-

branches sèches, eau

|

F2

|

|

En remerciant © Bruno Contion, Jérôme Canivez, Elise

Boucherand, Julien Bras, Frédéric Brunelle, Matthieu Burgy, Jérémie Bussière

de l'Ecole Catholique des Arts et Métiers de Lyon (ECAM), pour ces

idées contenues dans ce tableau précédent.

|

Fonctions

|

Critère de performance

|

Niveau de

performance

|

Flex.

|

Commentaires

|

|

F20. Respecter l’environnement

|

Le module

doit respecter:

Normes

antipollution

Utiliser

matériaux biodégradables

|

Être

réutilisable

Aucun produit

toxique

|

F0

F2

|

80% de matériaux

réutilisables.

Le module ne

doit absolument pas détériorer son environnement

après utilisation nominale. Il peut remplir une autre fonction ou bien

les populations doivent pouvoir utiliser

les différents matériaux qui le constituent.

|

|

F21. Permettre

la récupération des matériaux

|

On se

borne à limiter

altération des

performances des matériaux

|

démontage

possible

et sans risque de blessures majeures

pas de risque

sécuritaire pour les ré-utilisateurs

|

F0

|

On se borne à limiter l’impact négatif sur son environnement après la phase

d’utilisation ; la possibilité d’une seconde utilisation (en cas de recyclage de la maison) ne fait pas partie de

nos considérations.

|

En remerciant © Bruno Contion, Jérôme Canivez, Elise

Boucherand, Julien Bras, Frédéric Brunelle, Matthieu Burgy, Jérémie Bussière

de l'Ecole Catholique des Arts et Métiers de Lyon (ECAM), pour ces

idées contenues dans ce tableau précédent.

Nous espérons malgré tout trouver des solutions permettant

de réaliser des constructions aussi

pérennes que possible,

Si

possible des maisons pouvant, par exemple, durer 50 à 100 ans.

Nous

rajouterons dans ce cahier des charges, la protection de la maison contre le risque de vol

(dans certains pays, on protège la

maison par des volets, par des portes fermées à clés, voire des barreaux sur

les fenêtres).

Se reporter aussi à l’annexe 33 « Facteurs

influençant la construction des maisons ».

Le Secrétaire général d’ONU,

Kofi Annan, a confirmé, le 18 janvier 2005,

qu'il allait nommer un Envoyé spécial, pour facilier les efforts de reconstruction

des régions dévastées par le tsunami, en Asie du Sud, du 26 décembre dernier.

Celui-ci devra encourager la communauté internationale à rester engagée. Il

sera en relation avec les associations humanitaires et les donateurs ayant fait

confiance dans l’ONU.

Dans ce cadre, est prévu, en

particulier, la reconstruction des maisons détruites.

Déjà, l’UNHCR prépare

l’envoi dans la zone d’Aceh, en Indonésie, de quelque 250 préfabriqués offert

par le Rotary International, arrivés par un convoi de 8 camions jeudi au bureau

de répartition de Meulaboh. Chaque préfabriqué est prévu pour 10 personnes et

contient des couvertures, une lampe, des tablettes pour purifier l’eau, des

containers de cuisine et d’eau potable.

Source : http://www.action-refugies.org/actualite/tsunami280105.htm

Dans ce document nous

présentons donc un pré-projets proposant une série d’idée pour faciliter et

accélérer la reconstruction de nouvelles maisons plus solides, pouvant résister

aux catastrophes naturelles _ cyclones, tsunami, semblable par son effet à une

crue catastrophique … (imaginer des maisons en tout cas plus solides que les

maisons en briques, briques crues, pisés, bois … _ en général non en béton ferraillé

_, précédemment utilisées et détruites).

Dans ce projet, nous avons

connu des maisons réalistes, peu coûteuses, durables.

Ce projet est soumis d’abord

des architectes expert (ASF, voir plus loin) et à des architectes locaux, lors

de séances de brainstorming, destinées à créer la maison la plus réaliste

possible, facile à réaliser, livrer, monter, peu coûteuse, durable, fiable,

aussi autonomes et hygiénique que possible

… (voir page 37).

Une approche écologique ne

sera jamais exempte de ce projet.

Eventuellement, faire jouer

la concurrence et faire coexister plusieurs projets.

Résumé de ce chapitre :

Matériaux de la maison :

béton armé précontraint moulé en usine ou sur place.

Mode de transport : camion

(ou réalisation sur place).

outils : voir outils au

paragraphe 4.3

Moyens humains : personnes

locales, plus chef de chantier expert

moyens financier : programmes

du PNUD, cotisation associations …

L’idée principale développée

par ce projet est de fabriquer des maisons en kit ou préfabriqués, destiné aux victimes du

Tsunami, facile à monter, comme des « meubles IKEA », très solides,

capables de résister à un nouveau Tsunami et d’entretien facile (voire si

possible sans entretien). L’idée existe déjà et a été développé par le PNUD

pour un projet de relogement à Port-aux-Princes à Haïti (source : Apprendre à travailler le bois,

constructions, transformations des aliments, métaux etc. .., 7 cassettes vidéo,

Ramigé Film Produktion, UNESCO, 1997).

.

Nous verrons que pour le

gros œuvre, le prix d’une maison sera d’environ 2000 € à 3000 €, en Inde, pour

une maison de 60 m2 (voir plus loin, chapitre budget).

On estime à 5 millions de

déplacés, ayant tout perdu, soit peut-être 200 000 habitations détruites à reconstruire, au moins,

pour reloger ces personnes.

La construction à la chaîne

à TRES grande échelle, de ces maisons, devraient en réduire leur(s) coût(s).

La

seconde idée, c'est que ces maisons, en éléments préfabriquées, ou présentées

en kit comme les meubles Ikéa (ou comme des pièces d’un Legos ou d’un grand

puzzle) soient livrées avec plan de montage, et soient fabriquées en très

grand nombres dans de très grands usines, situées dans les pays concernés.

Mais

facilement transportables dans des petits conteneurs 20 pieds ou des camions indiens, et faciles à monter sur place à

la main à plusieurs, ou avec une petite grue.

La

3° idée serait qu’elles ne coûtent 5000 euros par « unité

d’habitation familiale », or nous verrons que nous pouvons descendre

jusqu’à 3000 € (pour le gros œuvre).

La

4° idée est qu’elles seraient construites sous l'égide de l'ONU, du

PNUD et le partenariat d’un grand nombre d’ONG locales ou internationales.

La

5° idée de ce projet serait que tous le monde, dans les régions sinistrées

(Indonésie, Inde, Sri Lanka, Thaïlande, Maldives, Somalie …), puisse bénéficier

de ces "unités d'habitation". Ces maisons seraient en béton

armé ou en bois, de plein pied (comportant juste un rez-de-chaussée).

Elles

comporteraient toutes :

des

fenêtres, simples, simple battant ou doubles battants, munies des volets

métalliques, solides, galvanisés et peints, ou en bois massif, comportant une

plaque métallique anti-effraction _ idem pour les portes (pouvant résister aux

cyclones et tsunamis et aux effractions et vols, suffisamment jointives quand

fermées, pour que les ouvertures soient totalement closes _ pas d’insertion

d’un pied de biche possible entre le montant de la fenêtre et le volet),

une

porte d’entrée (voire une porte à l’arrière pour la cuisine), avec une bouche

d’aération (ou de ventilation) au-dessus des portes,

plusieurs

pièces,

une

cuisine, avec évier, un coin réchaud à gaz (ou à bois) et pompe à main,

une

salle de bain, avec un lavabo et une douche et une pompe à main,

un

puisard avec charbon actif et sable,

un WC

rudimentaire, sec (avec une fosse sceptique, voire au charbon actif),

un

grand réservoir ou citerne d'eau sur le toit (avec un filtre au charbon

actif),

une

collecte des eaux de pluie, vers la

citerne du toit, alimentant la douche et le robinet de la cuisine une petite

pompe à main, avec puit, s'il y a une nappe phréatique potable, en dessous

Plus

éventuellement, un panneau solaire avec régulateur et batterie, d’une

marque solide, de prix réduit (+).

(+)

comme, ceux par exemple, de la marque Tata (construits en Inde), pour alimenter

une, 2 ou 3 ampoules lumineuses, 12 ou 24 V dans la maison et sur la

terrasse. Il y aurait une ampoule 40 W

par pièce. Prévoir aussi une ampoule, au dessus de chaque porte, à l’extérieur

de la maison, chaque ampoule étant protégée par un globe en plastique.

L’équipement Tata est normalement de peu d’entretien.

Précautions :

1) en Inde, la plupart des

maisons sont équipés de citerne en PVC assez inesthétiques, sur leur(s)

toit(s), mais peu coûteuses. On pourrait alors prévoir ces citernes en couleur

claire ou blanche (il en existe en blanc en Inde).

2) Même si au départ, elles

seraient toutes identiques, comme les habitations de certains lieux

reconstruits (Arménie, Turquie …), cela serait déjà une avancée humaine et

sociale (selon l’humble avis de l’auteur).

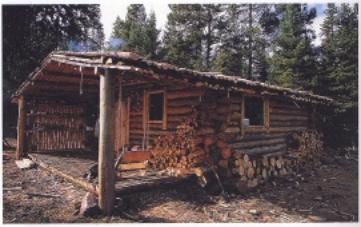

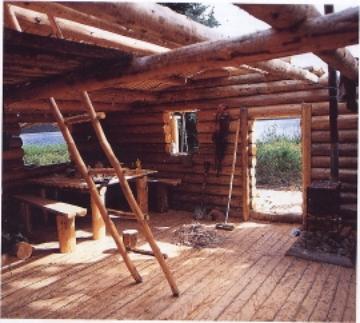

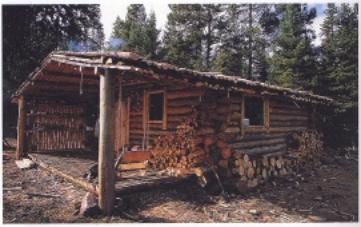

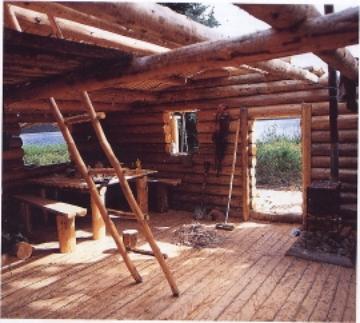

3) Si elles étaient en bois,

il serait important qu'elles soient faciles à monter comme une cabane de

trappeur ou une maison de jardin.

4) Si elles étaient

construites en régions sismiques, ou de tsunamis, elles devraient être en béton

armé, renforcées tout autour, par des câbles en acier ou en nylon glissées

dans des tuyaux en PVC ou noyés dans le béton (ce type de câblage existe dans

certains maisons californiennes et japonaises), rendant la maison monobloc et

solidaire, résistante aux inondations, cyclones, tsunamis et tremblements de

terre.

5) Grâce à tout le

câblage, la maisons doit pouvoir tenir toute seule, sans se casser. Elle doit

pouvoir reposer sur 3 ou 4 points, 3 ou 4 rochers ou 3 ou

4 pare-peints solides, sans problèmes. Elle ne doit pas pouvoir se briser

même, si elle déplacée, par exemple, poussée par la force de la vague d’un

tsunami (force colossale, comme la crue furieuse d’une rivière).

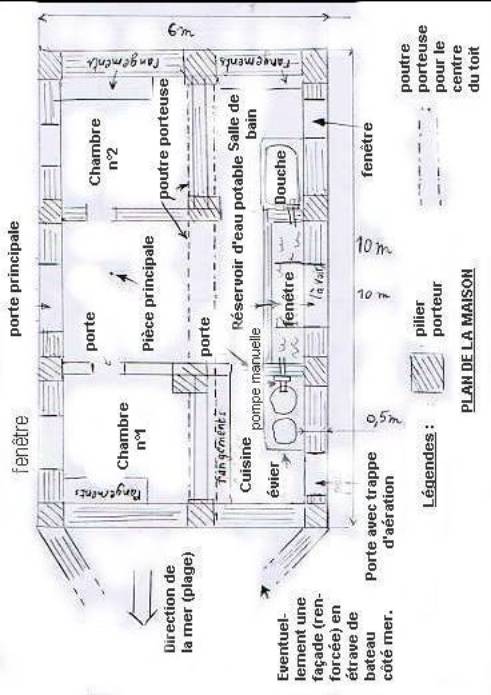

6) On pourrait prévoir une forme profilée de la maison, en étrave de

bateau et renforcer l’épaisseur du mur, côté océan (voir dessin du plan de la

maison). La face de la maison en forme de V, côté océan, pourrait comporter 2

petites fenêtres fermées par des volets (en fer ( ?)).

7) D'une seule tenant, la

maison doit pouvoir être remise en place sur ses fondations, juste à l'aide de

patins placés sous la maison, tirée par une grue ou un bulldozer.

8) Des anneaux pour la tirer ou la soulever doivent être noyés dans

le béton au 4 coins de la maison).

9) Il faudra prévoir une

colonne centrale unique dans la maison ou passent les tuyaux d'eau venant

de la citerne, des eaux usées vers le puisard, le tuyau PVC, vers la fosse

sceptique et les câbles électriques.

10) Il faudrait dans la

maison (dans la cuisine et salle de bain) des compartiments rangement en béton

ou en bois.

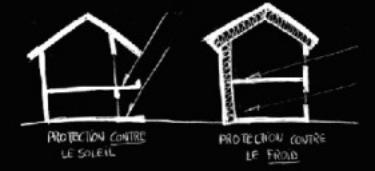

11) Dans les pays chauds, les

volets pourraient se transformer un store en bois. Ou bien il faudrait que le

toit s'avance suffisamment pour former une véranda rafraîchissante.

12) Les vitres pourraient

être en verre ou en film plastique entièrement transparent en mylar / Tedlar /

kevlar.

13) On souhaiterait mettre

1/2 maisons en kit, dans un camion indien 20 tonnes (type TATA Novus truk

(à vérifier)).

14) Ce qui conduirait à ce

qu’une maison en kit complète, avec tous ses éléments, nedevrait pas

dépasser 40 tonnes au total. Peut-être faudrait prévoir des murs creux ou

introduire d’autres matériaux plus légers (bois …) ? Mais cet objectif

reste peu évident à atteindre (voir, plus loin, le poids de 22.5 tonnes, de la maison du projet AUM de « Auroville Earth Institute », à la surface au

sol faible : 23 m2).

15) Après qu'un puisard, une

fosse sceptique et les fondations aient été construites (grâce à une

bordure en pare-peint à la taille de la maison pour les fondation), une maison

doit / devrait être construite en moins de 2 jours, par tous les

villageois, sous la supervision, d'un technicien local qui sait comment

construire la maison.

16) Pour la partie, fondation

et soubassement, il faudrait maximum 1 semaine pour construire cette partie.

17) Tout ce qui a besoin sur

place pour monter la maison, de la main d’œuvre locale, des clés anglaises pour

visser les clavettes entre les plaques de bétons (comme les clavettes existants

sur certains meubles Ikéa), 1 ou 2 sac de ciments et/ou du bitume pour

former des joints d'étanchéités pour les raccords des plaques de bétons.

Voire une grue ou des échafaudages spéciaux (en bois ou métal) et un

treuil à main, pour monter les murs et le toit.

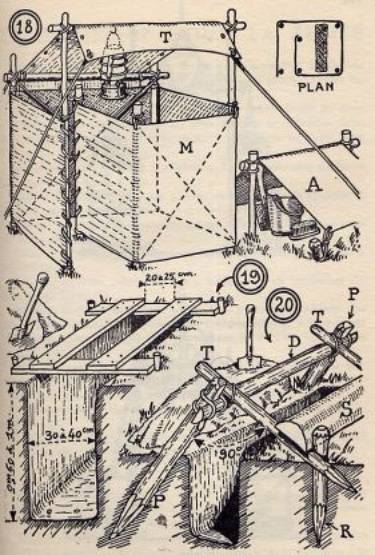

18) Echafaudages spéciaux et

matériels spéciaux (treuil a main, tire-câbles ...) démontées et transportés

vers le chantier suivant (matériels surveillés pour éviter les

vols).

19) On «armerait » les

plaques de béton de ferraillage à béton et de grillage.

Pour

la fosse septique, il faudrait qu'il y a déjà du compost et des feuilles au

fond, pour diminuer les odeurs, une trappe d'accès pour vider le compost formé

à la longue. Compost qui alimenterait le jardin.

20) Il faudrait que le béton

soit de très bonne qualité (qu’il ne se fissure pas). En effet, l’auteur a pu

observer que la rouille de parties en acier, laissées à l’air libre (à cause

d’une fissure), de maisons situées en bord de mer, ayant plus d’un siècle, à

Grand Lahou en côte d’Ivoire avait foisonné. Et s’il y a une fissure, qu’on la

rebouche alors avec par exemple du bitume.

Sur

le trou des WC, il faudrait un clapet pour éviter la remontée des odeurs, et

prévoir un écoulement d'eau limité provenant de la citerne, d'une 1/2

litre, pour vider les crottes vers le trou.

Autres

idées : Il faudrait :

a)

faire que les volets, portes, et fenêtres closes, puissent résister à la

surpression des vents violents des cyclones dans les régions cycloniques.

b)

des fenêtres, sans vitre, mais avec grillages métalliques, jouant le rôle

de moustiquaires, dans les régions très chaudes ou règne le paludisme

(Inde, Sri Lanka, Indonésie).

c)

voire, des murs avec un gaufrage, d'une structure nid d'abeille en béton, pour

diminuer le poids de la maison, mais aussi pour maintenir sa

résistance aux forces des cyclones et à l'énergie d'un tsunami (types

bétons enduits de très bonne qualité).

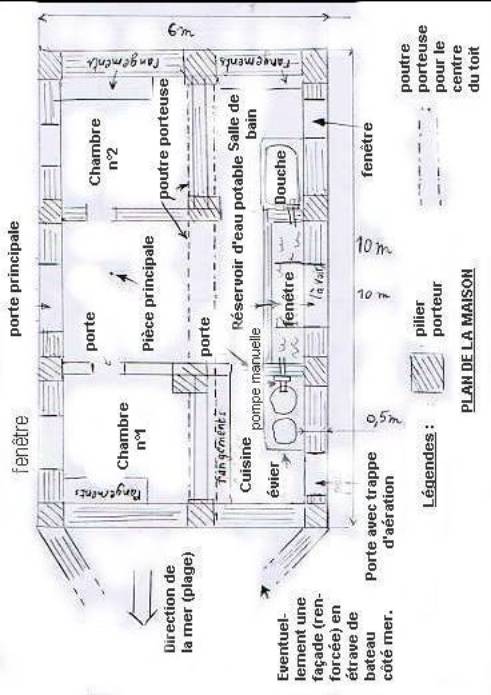

Surface :

40, 60 à 80 m2. Mais la maison standard serait de 60 M2 habitable au sol.

Le

toit de la maison est porté par 12 piliers porteurs, en béton ferraillé et par

des poutres maîtresses porteuses, ferraillées, sur tout le haut et pourtour des

murs de la maison. Il y a aussi une poutre maîtresse traversant le haut de la

pièce longitudinalement. Toutes ces poutres reposent de bout en bout sur les

piliers porteurs. Il y a :

- Une pièce principale,

avec 1 porte principale, sur le devant, se formant par une porte

grillagée, et une seconde porte blindée en tôle (voir un petite fenêtre en

dessous du réservoir commun à la douche, le lavabo de la salle de bain, à

l’évier de la cuisine, au robinet de la cuisine, et au robinet extérieur).

- Deux chambres,

symétriques, de chaque côté de la pièce principale.

- Une salle de bain avec

douche et lavabo (2 robinets),

- Un cuisine avec une

porte donnant sur l’extérieur, avec un évier, 2 robinets dans la cuisines

et un robinet donnant sur l’extérieur.

On

prévoit soit :

- Soit un WC (sec) dans

la salle de bain,

- Soit à l’extérieur à

la maison (dans une construction en béton dans le « jardin »).

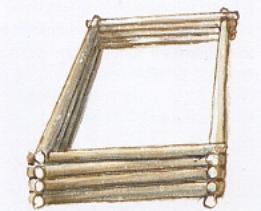

Les

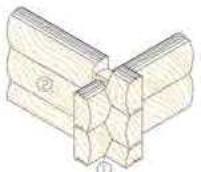

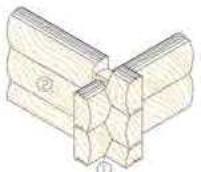

murs sont composés d’un sandwichs de plaques vérticales de bétons ferraillées,

collées entre elles, de façon décalée (collées par du béton ou du bitume), chaque plaque dépassant d’un côté de la plaque voisine de 10 cm.

© Benjamin LISAN

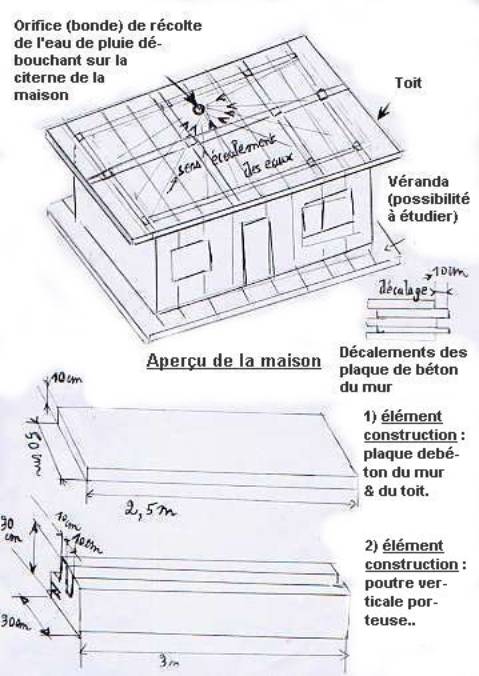

Chaque

plaque fait 2,5 m de long, de 50 cm de large, et 10 cm d’épaisseur.

Chaque

mur est composé d’un sandwich de 5 plaques collées (ce qui fait une épaisseur

des murs de 50 cm ( !)). L’idée est de renforcer la solidité des murs par

feuilletages des murs (comme avec un pare-brise feuilleté).

Les

piliers porteurs verticaux, font 3 m de long, sur 20 - 30 cm x 20- 30 cm de

côté. Ils sont « cannelurés » avec des cannelures de 10 cm de côté et

de profondeurs, afin que puisse s’y emboîter facilement les grandes plaques.

Les

poutres porteuses horizontales, du plafond et du sol, devraient avoir les mêmes

dimension que les piliers porteurs verticaux (3m x 20 - 30 cm x 20- 30 cm).

Les

fenêtres, montants, pourtours des fenêtres seraient préfabriqués, déjà montés

et apportés aussi. Tout cela serait soulevé par une petite grue manuelle ou à

moteur diesel (Voir schéma du plan _ 1ère ébauche _ de la maison,

page suivante).

Sur

le sol, et le toit seraient disposé les même plaques allongées (2,5 x 50 cm de

large x 10 cm), recouvertes d’une petite couche de ciment hydraulique pour le

lessivage et nettoyage (sur le toit, la couche aurait un plan incliné pour

amener l’eau de pluie vers une canalisation, l’amenant, à un filtre bactérien

débouchant dans le réservoir). La dalle

de sol devrait d’être un seul tenant (formant un bloc solidaire).

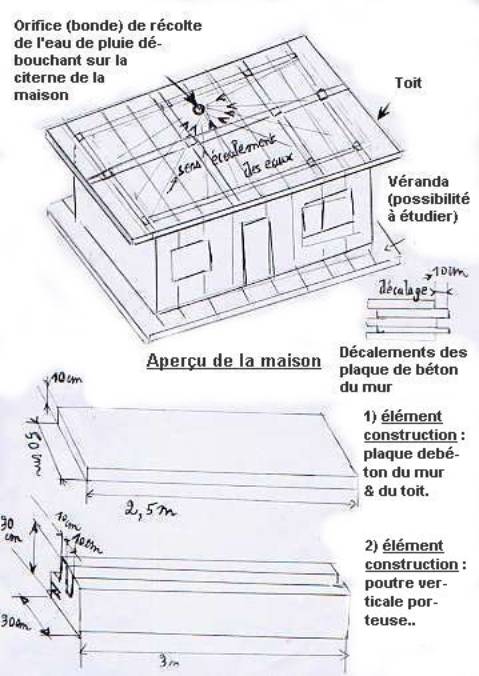

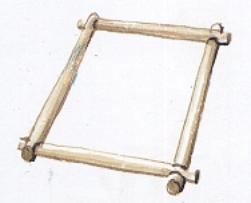

1.

De nombreuses plaques planes (2,5 m x 50 cm x 10 cm).

2.

Douze poteaux porteurs en béton, « cannelurés » (3

m x 30 cm x 30 cm)

- Des poutres faîtières porteurs (même

dimensions),

- Des portes et fenêtres livrées préfabriquées, et

déjà montés dans leurs montants (prendre les mesures standards locales,

par exemple, taille porte : 183x 113, taille fenêtre : 113 x 86

… à voir et étudier).

5. voire, une

dalle sanitaire préfabriquée ( ?) etc. …

6. tous les

tuyaux sont en PCV.

Note : pour le

dessin ci-dessous, on pourrait imaginer une trappe d’évacuation, sur le toit

(fermée par une plaque de tôle fermée à clé), accessible par un escabeau placé

dans la pièce principale. Aperçu grossier de la maison construite et de

quelques éléments de construction.

La maison telle que

présentée page suivante n’est pas très jolie, mais les habitants pourront

peut-être proposer d’autres formes, voire des motifs et dessins moulés dans le

béton des panneaux, voire des frises entourant le pourtour du toit etc …

Voir

si les avancées du toit, sont utiles (pour la pluviométrie, le soleil, à la

demande des habitants) et techniquement faciles à réaliser (sans risque de

chute de bloc de béton). S’il ne faut pas une avancée, juste au dessus des

portes contre la pluie (sinon « why not », une marquise en plastique

Plexiglas, amovible en cas de cyclone).

© Benjamin LISAN

Ces

outils seront amenés sur place, avec l’arrivée des éléments de la maison.

On

veillera à ce qu’ils ne soient pas volé (obligation d’une garde de nuits).

Ces

outils sont transportés d’un chantier à l’autre.

|

·

Une petite grue,

|

·

Une bétonnière à main,

|

|

·

Des clés anglaises,

|

·

Des treuils à mains,

|

|

·

Des échelles et échafaudages.

|

·

Fils, fil à plomb,

|

|

·

Niveaux à bulle,

|

·

tournevis,

|

|

·

Sceaux (pour l’eau, le ciment …),

|

·

Masses, marteaux, burins,

|

|

·

Pelles, pioches …

|

·

Une série de tournevis

|

|

·

Un poste à souder (s’il y a l’électricité …)

|

·

Pinceau pour étaler l’huile

|

|

·

Bâche pour protéger les blocs moulés

|

·

Pinces coupantes

|

|

·

Truelle, bac pour mélanger le ciment

|

·

Voire un poste à souder (pour le ferraillage)

|

|

·

Voire un groupe électrogène … (pour le poste à souder)

|

·

Etc …

|

60, 80, à 100 m2. Un toit de

100m2 permet de récolter annuellement 80 à 120m3 d'eau, en France (bien

plus en Thaïlande, Sri Lanka, Indonésie).

Une citerne de récupération des eaux de

pluie, qui servira pour alimenter les besoins pour le jardin ou le potager,

s'il y en a un plus tard, et un réseau secondaire alimenté par l'eau de pluie

(filtrée) pour tout ce qui ne nécessite pas d'eau potable dans la maison : WC,

douches, laver le linge, vaisselle ... Citerne de 12 à 14 m3 de volume utile

(3mx2mx2m), préfabriquée en béton, divisée en 2 compartiments, le plus petit

(10 à 20% du volume total) servant de décanteur avant déversement dans le grand

compartiment, à l’intérieur de la maison pour protéger et rafraîchir l’eau. Une

pompe à main (Tyga corp, LiftRite Ergolift/Ergonomic3000 …) puisera l'eau dans

le fond du grand compartiment. La citerne devra être munie d'une ouverture

suffisamment grande pour permettre d'y pénétrer (trou d'homme/chambre de

visite). Un trop plein doit permettre d'évacuer l'eau excédentaire. Il faudrait

prévoir une aération de l'eau. La pompe est munie d'un réservoir tampon (20 à

300 litres). Les filtres sont intégrés à la pompe qui injecte l'eau de la

citerne. Un filtre « dit primaire » avant l'entrée de l'eau dans la

citerne afin d'éviter que des feuilles ou de petits animaux tels que rats,

souris, grenouilles, ne tombent dans la citerne. A la sortie de la pompe, un

filtre d'au moins 20 micromètres pour retenir les particules fines. Attention,

de nettoyer régulièrement les filtres.

Précautions :

- La citerne en béton se

fissurera si la préparation du sol est mal faite . Il faut insister

là-dessus. Avec une variation de poids de 12 à 13 tonnes, le sol peut

s’enfoncer à des endroits préférentiels, sous cette surcharge. De plus le béton

n'est pas souple .

(Voir annexe 11 – Construire sa citerne d’eau de pluie).

On peut aussi imaginer une citerne en plastique (voir chapitre des

fabricants de citernes plastiques en Inde).

La trappe d’accès

(cadenassée) à la citerne (en béton) se situera peut-être sur le toit.

Il

faudra étudier l’opportunité d’une jaune pour mesurer la quantité d’eau

restante dans la citerne ( ?).

Citerne d’eau  ©

ERCON (Inde)

©

ERCON (Inde)

Placer avec un filtre bactérien (par

exemple un flitre Waterloo Biofilter™).

Une pompe solaire est plus coûteux

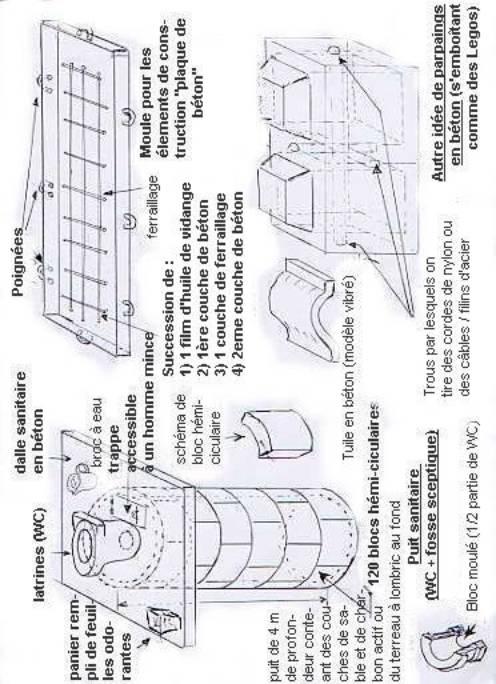

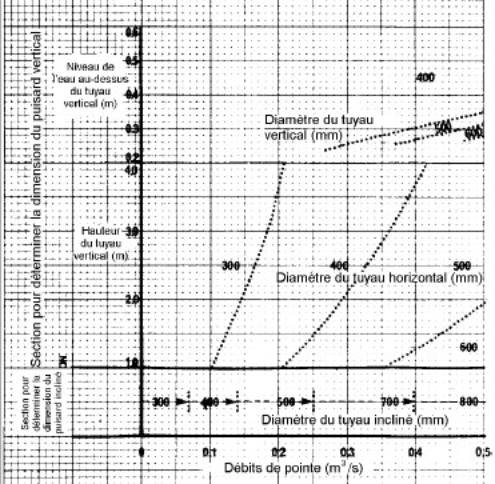

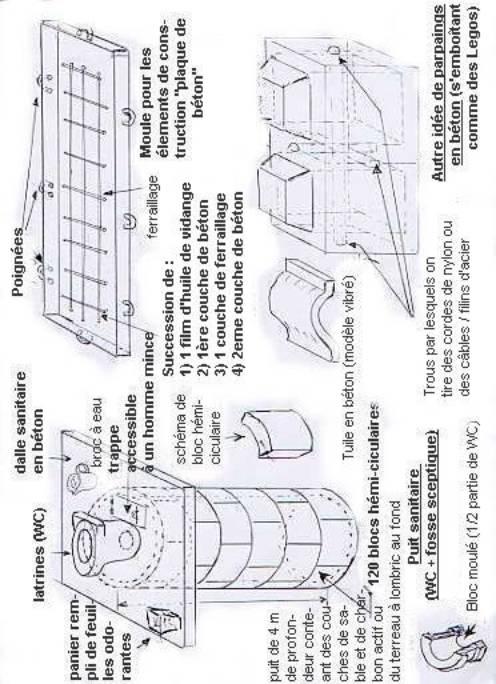

Le puit pourrait être un

puit de 4 mètres de profondeur, constitué de 120 blocs de bétons

hémi-circulaires (arrondis), non bétonnés ( ?) (source PNUD). En raison du

coût du puit, 4 maisons + 1 pompe pourraient s’y raccorder (Buse, tuyau en

béton .. techniques connues là-bas).

Note : il se peut que

la nappe phréatique ne soit pas potable (car saumâtre). L’eau de la nappe

servirait alors à la lessive, vaisselle ( ?), toilette.

Voir si l’eau pluviale

récoltée sera suffisante (hors période de mousson) _ pour cela, il faudrait

connaître les statistiques locales _, avec la surface de toit prévue (toit avec

ses avancées en béton, type véranda).

Puisard désodorisé par un filtre à charbon actif (« charcoal »

ou « active carbon »), composé de deux systèmes combinés de filtration

lente sur sable et d’adsorption sur charbon actif.

Sous la forme d’un trou circulaire, composé d’une succession de

couches de sable et de charbon actif, filtrant les eaux usés de la lessive …

Le débouché du puisard doit être loin du puit d’eau potable, pour

des questions d’hygiènes.

(Sinon, Voir l’annexe 14 sur la construction de différents modèles

de puisards).

Fosse

sceptique, avec si possible le même modèle que la citerne (afin, de diminuer

les coûts de construction).

WC

sec artisanal. Prévoir un sceau rempli de feuilles odoriférantes (pétales de roses,

feuilles d’eucalyptus …).

Exemple :

|

Eau, osmoseur, WC sec

|

SEPARETT TORRDASS 30 WC

sec de jardin

|

110.00 €

|

|

|

le Separett le plus simple

et le meilleur marché. Il se compose

d'une lunette en plastique isolant avec un couvercle, dessous

le système du Separett qui sépare l'urine des matières fécales.

La contrainte de ce système est l’obligation de vider le

seau (nous conseillons une capacité de 15 à 20 litres) sur le carré à compost

du jardin quand il est rempli.

|

Site : http://www.maison-ecolo.com/boutic/bou_list.cgi?codefam=eau&codesfam=wcs&lang=

Bibliographie : Water

sans eaux, Béatrice Trélaün, Ed. Alternatives.

Autre solution : les

toilettes sèches :

Sanisette à Lombric

(« lombricompostage ») :

Les

matières fécales et les papiers sont transformés en terreau par des lombrics

(vers de terre), l’évacuation du terreau étant à réaliser tous les 5 à 10 ans.

Des toilettes publiques, assez fortement fréquentées, génèrent de l’ordre de

1,3 mètres de matières fécales et papiers toilettes “foisonnés” par an,

lesquels donnent naissance après compostage à environ 100 litres de terreau

“bien stabilisé”.

Epandage

des urines : Tranchée 4 à 8 mètres linéaires suivant technique classique de

l’assainissement non collectif ou dans cuve étanche enterrée de 3000 litres,

vidée une fois par an si très forte fréquentation, et sinon tous les deux ou

trois ans.

Entretien : Pour Sanisette à

Lombricompostage, retrait du terreau tous les 5 à 10 ans en fonction de la

fréquentation. Le fond de la sanisette doit être directement en contact avec le

terreau de la terre.

Une suggestion : Un

clapet actionnable par une poignée, obturant le trou du WC (entouré par la

lunette des Wc) _ évitant la remontée des odeurs, est actionnée à la main, en

fin de défection, pour vider dans la fosse, l’urine et les crottes.

Dans les toilettes, 1) un

sceau rempli d’eau, toujours à proximité dans le local WC, permet de laver le

WC, 2) un seau rempli d’herbes odorantes, pour jeter dans le trou, après chaque

défécation, 3) du papier toilette (ou broc d’eau, fréquent chez les indiens et

musulmans).

Source : http://www.saniverte.fr/fr/produits.php

Les latrines pourraient être

aussi un puit de 4 mètres de profondeur, puit constitué de 120 blocs de bétons hémi-circulaire (source PNUD).

Dans les latrines, une trappe d’accès, au fond du compost (water sec), ou bien

un système de couches de sables.

La plaque de béton moulée

(voir sa technique de fabrication par moule, plus haut dans ce document),

couvrant la fosse sceptique, comporterait un trou, sur lequel serait posé la

cuvette des WC (cuvettes en béton, voir plus loin).

(Note : le trou dans la

plaque de béton aura été créé par le culot d’une bouteille enfoncée dans le

béton, encore frais, de la plaque sanitaire, au moment où elle est en train

d’être moulée dans son moule en acier).

… Ou bien constituée d’une fosse sceptique préfabriquée, et avec

l’abris de protection des latrines, constituée d’une fosse sceptique inversées

(disposant d’une porte).

Les WC, pour des questions

d’hygiène et d’odeur, seront situés à distance de la maison (tant pis si l’on

doit s’y rendre sous la pluie battante de la mousson).

|

Modèle

|

Avantages

|

Inconvénients

|

Coût (en France)

|

|

SEPARETT TORRDASS 30 WC

|

le Separett le plus simple et le meilleur marché. Il se

compose

d'une lunette en plastique isolant avec un couvercle, dessous

le système du Separett qui sépare l'urine des matières fécales

|

La contrainte de ce système est l’obligation de vider le

seau (nous conseillons une capacité de 15 à 20 litres) sur le carré à compost

du jardin quand il est rempli.

|

110 €

|

|

Sanisette à Lombric (« lombricompostage »)

|

|

l’évacuation du terreau étant à

réaliser tous les 5 à 10 ans, en fonction de la

fréquentation. Pour l’épandage des urines, il

faut creuser une tranchée 4 à 8 mètres linéaires.

|

Coût inconnu pour l’instant

(certainement plus élevée que la solution précédente).

|

Voir le schéma de puit

sanitaire, ci-après dans le document (voir paragraphe 11 : autres éléments

de réflexions).

Selon le PNUD, 2 à 3 litres

d’eau dans un broc, suffirait à nettoyer la cuvette des WC (en l’absence de

système de chasse d’eau). Les toilettes suggérées par le PNUD seraient vidées

de leurs matières fécales, une fois par an.

(source : Apprendre à

travailler le bois, constructions, transformations des aliments, métaux etc.

.., 7 cassettes vidéo, Ramigé Film Produktion, UNESCO, 1997).

(Chapitre en construction.

Une solution déjà : une grande bâche plastique ( ?)).

Cette solution, ce plus, ne

peut être envisagé, que si on en a les moyens (car augmente considérable le

budget de la maison). Nous suggérons ceux de la marque Tata (TATA BP Solar Limited India ), fabriqués en Inde : http://www.tatabpsolar.com/

Un kit

Solaire Tata, avec panneau solaire à fixer sur le toit, batteries, et

régulateur électronique (pour alimenter 1 à 3 ampoules 12 V, la nuit dans la

maison) est vendu en Inde, pour moins de 150 €.

Modules Solaires

Fiable, empaqueté et disponible dans un grand choix de

modèle - jusqu'à 170 watts

Haute performance, Fiabilité Maximale et Maintenance Minima

Résistant à eau, abrasion et impact.

Poids-léger anodisé, encadrement d'aluminium avec bordure en

mastic autour du cadre alu.

Connecté en série à des Cellules Cristallines Solaires en

Silicium

Verre Durci (trempé).

Acétate de Vinyle d'Éthyle ENCAPSULANT.

La boîte de jonction à l’épreuve de la météorologie, avec le

couvercle à charnières et des vis captives, 3 point câble l'entrée avec des

« glands de câble », appropriées, et pour série et la connectivité

parallèle.

Approprié pour l'Éclairage Domestique(intérieur),

l'Éclairage de Rue, le Réseau de puissance Domestique, la Réfrigération

Médicale, les Lanternes Solaires, le pompage solaire. …

© Tata BP Solar

© Tata BP Solar

Modèle de Kits d'Éclairage Solaire Domestique : JUGNU

Systèmes 12 V

Empaqueté

Kit de Utilisation prêt avec Module Solaire, Batterie(pile),

Régulateur, Électronique et Luminaires

Autonomie du Système

Disponible dans un grand choix de modèles

Plusieurs milliers d'installé en Inde et dans le

Sous-continent

© Tata BP Solar

© Tata BP Solar

Modèle de

Systèmes de chauffage Solaire Domestique(intérieur) D'eau : VAJRA

Grand choix

: 100, 200, 300 et 500 LPD

Réservoir

Isolé D'acier Inoxydable.

Facile

d'installer : tuyauterie minima externe

Compact et

Léger, Dur et Durable

Travaille

efficacement même dans conditions extrêmes

Esthétiquement

conçu. (voir page suivante).

Note : On pourrait aussi concevoir

des chauffe-eaux solaires, avec un bidons de pétrole neuf, peint en noir mat,

relié à des tuyaux PVC noirs (mais attention, au risque de prolifération

bactéries. L’eau chaude sera non potable).

© Tata BP Solar

© Tata BP Solar

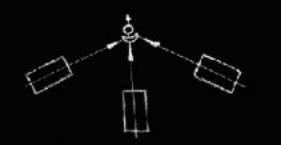

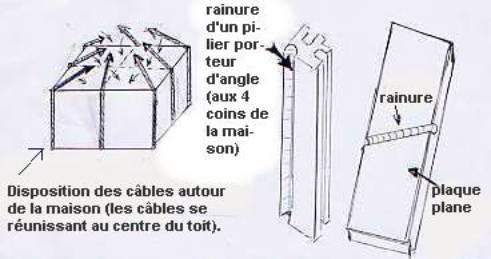

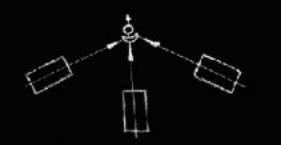

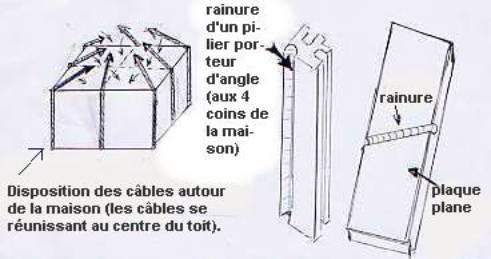

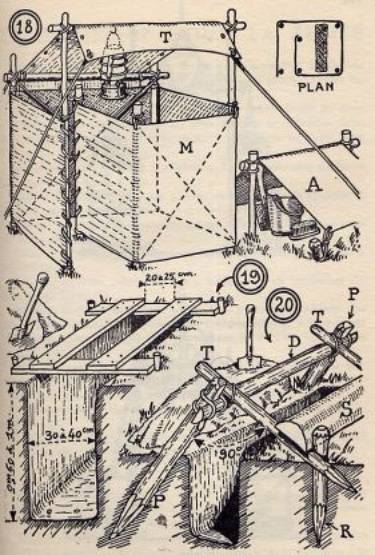

1)

Nous avons déjà exposé l’idée d’un maillages de câbles, entourant

totalement la maison, tendus par des treuils à main (une sorte de

« pré-contrainte »). Une autre idée étant celle du cerclage d’acier

de la maison,

2)

Pour la 1ère idée, nous imaginons la maison entourée de 8

câbles _ une maison empaquetée / ficelée par ses câbles, comme un paquet cadeau

(voir schéma ci-dessous). Les câbles passent sous et sur la maison et sont

tirés tout autour de celle-ci, d’abord à la main, puis avec un treuil à main

(voire, on pourrait imaginer / inventer, un système à cliquer comme pour les

sangles de voitures. Le Ø du câble d’acier serait de 8 mm ( ?) (à calculer

en fonction des contraintes). S’il était en nylon, son Ø serait de 10 mm

( ?). (ou le câble d’acier serait plus ou moins plat, comme une sangle de

voiture).

3)

Le câble glisserait le long d’un « rigole » (d’un creux

rectiligne à section en U) courant le long des façades et sur le toit. Le câble

acier serait noyé dans du ciment (ou le câble de nylon dans du bitume),

remplissant / comblant le creux de la « rigole » (ciment déposé par

une personne avec une truelle).

4)

Lorsque le câble est arrivé à la bonne tension (comment la déterminer),

on coupe l’excès de câble (on éviter d’en perdre trop), avec une pince

coupante. L’épissure est ensuite noyée dans le ciment ou le bitume. Cette phase

de tension du câble étant dangereuse, elle se fera très progressivement et tous

les autres travailleurs seront éloignés à plus de 50 m de la maison (l’ouvrier

devrait presque porter des vêtements de cuirs épais comme le tablier d’un

maréchal-ferrant et un casque de moto).

5)

La

« rigole », courant sur les plaques de béton plates (où se loge

le/les câble(s)), et sur l’angle extérieur des piliers porteurs au 4 angles de

la maison, s’obtient en posant en enfonçant dans le béton coulé dans les

moules, un tube de PCV, enduit d’huile de vidange (ou mieux de « l’huile

de coffrage » ou simplement une émulsion d’eau et d’huile végétale _ huile

de palme … _ voir http://www.fnr.de ) puis posé avec un certain angle, par rapport l’axe du moule (cas du

moule des plaques planes), sur le béton frais, ou bien posé au fond du moule

(cas du moules des piliers d’angles).

L’huile serait déposée sur la face de l’élément, constituant le mur

extérieur de la maison (elle peut couvrir jusqu’à 100 m²/litre). L’huile serait « nettoyée » avec du

sable, sable récoltée et placé dans le sable du puisard (voir plus loin).

L’avantage d’utiliser une émulsion d’eau et d’huile végétale est qu’elle est

plus facile à éliminer par de l’eau.

6)

L’application d’huile de coffrage, pour obtenir des surfaces régulières

et lisses, requiert des précautions particulières. On veillera à ce qu’elle

soit répartie partout de manière uniforme; il faut aussi l’appliquer le plus

tard possible, afin d’éviter qu’elle soit absorbée par les coffrages. Enfin,

une quantité excessive d’huile nuit à la qualité de la surface du béton

(Note : 1 L d’huile coûte en France de l’ordre de 2 € HT).

7)

Les plaques de bétons

posées sur le sol, seront séchées au soleil (voire sous une serre en film

plastique de serre, en cas de pluie, mousson …).

8)

L’angle de la

« rainure », sera déterminé de la façon suivante : on fera un

plan sur le sol (échelle 1, dessin avec un bâton sur le sable) de la

disposition des plaques planes du toit et de celui des câbles courant sur le

toit. Et l’angle du tube de PVC enfoncé dans le béton du moule, se déduira de

lui-même.

9)

La rainure sera

suffisamment profonde, pour que le câble ne dépasse pas et n’empêche pas

l’écoulement de l’eau pluviale sur le toit, vers la bonde de la citerne.

10) pas de plafond en dur sans treillis métallique

interne (Armature, grillage): en cas de tremblement de terre la nuit, le

plafont peut alors tomber sur les occupants. Les Californiens emploient du

placo ou du bois pour les plafonds. L’idée de disposer des plaques de bétons et

des poutres maîtresses pour le plafond est donc à étudier dans cette optique.

On évitera les murs intérieurs en Placoplâtres (peu utilisés là-bas et fragiles

face aux séismes). Le grillage a pour but d’éviter que de gros blocs de bétons

tombent sur les habitants, en cas de séismes, dans le cas où le béton serait de

mauvaise qualité (en général, un béton comportant trop de sable. Note :

bonnes proportions : 2 à 3 mesures de sable pour une mesure de ciment.

Pour faire du béton : sable blanc, gros sable, ciment. Le mélange ne doit

pas être trop fluide).

11) Le ferraille du béton est important (et ce dernier

pourrait peut-être expliquer pourquoi certains bâtiments à Banda Aché

(Indonésie), dont la mosquée ont résisté à la puissance du tsunami).

©

B.Lisan.

©

B.Lisan.

Ces câbles (qu’on pourrait

préfabriqués en usine à la bonne dimension, muni d’un système à cliquet d’un

côté, et d’une épissure soudée, de l’autre) sont-ils utiles ? à étudier

avec ASF _ Architectes sans Frontières (voir plus loin) ?

On casse les angles vifs,

avec un marteau, ou une petite masselotte (ou une bouchardes à 8 dents

(talot) et à tête mobile, un outil de tailleur de pierre), pour éviter que

les enfants se blessent sur ces angles.

Toutes les trappes d’accès

(au puit, à la fosse sceptique, à la citerne) sont cadenassées (pour éviter que

les enfants tombent dedans).

Les adultes sont fermes avec les

enfants (ils n’ont rien à faire sur le chantier, ni à toucher les outils). (Une

idée : un fil entoure le chantier à ne pas franchir, par ex.).

La loi indienne impose d’avoir une

crèche, à côté du chantier, pour les ouvriers itinérants (si ce cas arrive que

faire ? )

Concernant les vols :

Une personne sera responsable des

outils sur le chantier et de la façon de les attribuer à chaque travailleurs

(voire une liste des prêts sera tenu à jour). Les outils seront numérotés. Un

appentis, fermant à clé, sera construit pour stocker les outils la nuit (ou

bien entreposé chez quelqu’un, dont la maison ou le local est bien clos et

fermant à clé). On y stockera aussi les moules (Note : à réfléchir combien

de moules par maisons, à fournir à chaque village).

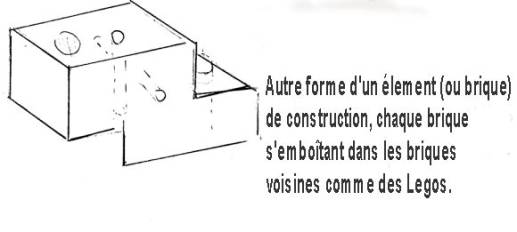

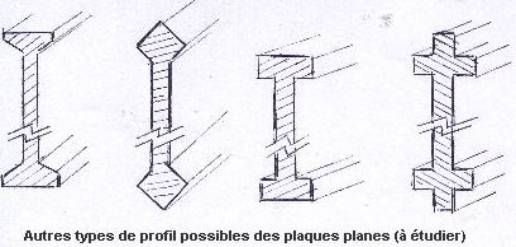

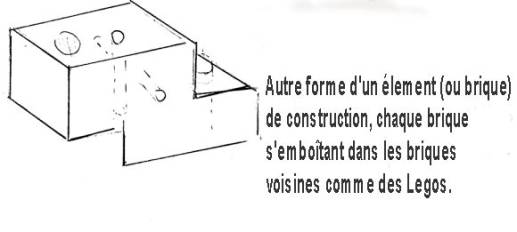

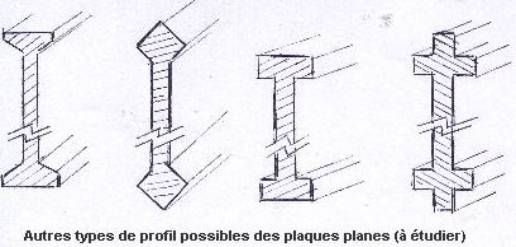

1) On aurait pu encore

(aussi) imaginer les éléments de construction (sorte de blocs de parpaings),

sous la forme d’éléments de base de la forme suivantes :

©

B. Lisan.

©

B. Lisan.

On pourrait demander aux

créatifs de Lego et Fishertechnik, de participer au projet et de proposer leurs

solutions.

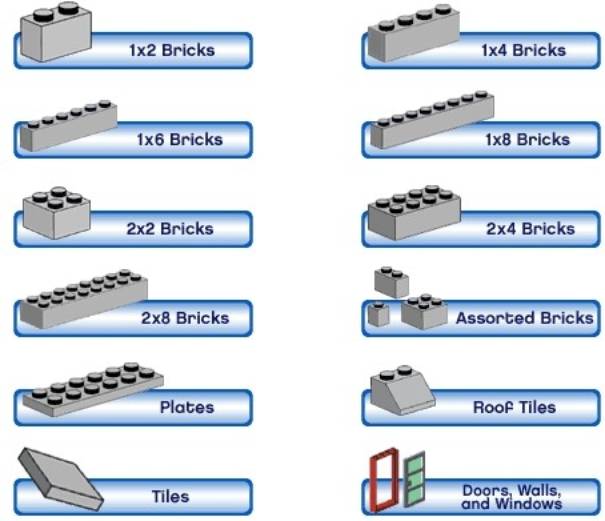

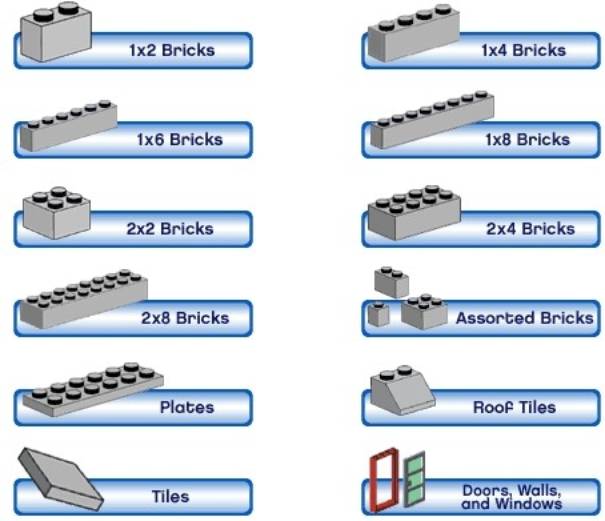

2) ou comme des Legos en

béton, comme ci-après :

© Lego

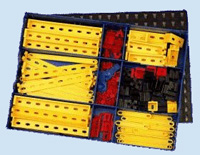

Note : le type actuel

de montage de la maison, s’inspire plutôt des éléments de construction des jeux

« FisherTechnik » :http://www.fischertechnik.tm.fr/

© B. Lisan

© B. Lisan

Autres idées pour

imaginer une maison écologique et économique si possible (suite) :

Certaines plaques de bétons

pourraient être gaufrées ou en nid d’abeille, pour gagner du poids (sans que la

résistance des mur en souffre, normalement).

Sinon, au lieu d’un toit plat, on

pourrait imaginer un toit, en tuiles vibrées (réalisées à base de sable fin, de

gros sable et de ciment) _ ou par ex. en forme de tuile canal. Pour faire ces

tuiles vibrées, il faut un moules en forme de ces tuiles, un film plastique

solide et fin (kevlar ( ?)) et un vibreur. La feuille de plastique est

posée sur la surface lisse du moule puis le béton sur la surface lisse et en contact avec la feuille de plastique.

Pour que ces tuiles soient

colorées en rouge, on met dans l’eau pour le béton, avec un colorant rouge.

Puis les tuiles sont immergées dans un bassin, rempli de la/des couleur(s).

Puis on les protège et les fait sécher durant une semaine.

Si on ne peut pas créer d’usine de

béton et de préfabriqués, dans chaque pays (par manque de moyens), on pourrait

alors faire réaliser chaque élément préfabriqué par les villageois locaux. On

peut alors imaginer leurs apporter des moules en acier (sorte de gabarits), de

plus ou moins grande taille, munis de poignées, « adapté »

(correspondant) à la forme de chaque élément de construction : briques,

plaques de bétons à fabriquer, poutres de bétons, briques de bétons hémi-circulaires,

linteaux de porte … (voir schéma de ce moule, page suivante).

Avant de couler le béton dans le

moule, avec son ferraillage, on huile le fond du moule, avec de l’huile de

vidange, afin que le béton ne colle pas .

On utiliserait un très gros pinceau, pour étaler l’huile au fond du monde

(autre but : économiser l’huile. Note : huile protection contre

moisissure ?).

Une autre bâche ou film plastique de serre permet aux

éléments préfabriqués de ciments moulés de continuer de sécher en cas de pluie.

Pour augmenter l’efficacité et le

raccourcissement des délais de réalisation de chaque maison, des systèmes

d’incitation des villageois, participants aux reconstruction, seraient mis en

place : repas gratuits (apporté par le gouvernement, les ONG ou la région)

offerts aux travailleurs pendant les travaux, fêtes (style

« barbecue » ( ?)) à chaque échéance tenue, cérémonie de la

levée du drapeau (de l’ONG, du pays),

des couleurs etc. …

Toute une organisation nationale _

structure pyramidale à mettre en place : niveau national (ONG + état),

régional ( ?), local …, mais ne dépendant pas nécessairement directement

du gouvernement _ serait mise en place, pour permettre l’optimisation de chaque

étape du grand projet national : mis en place d’un recrutement, recrutement

personnel motivé, acquisition locaux et matériel _ matériels de chantier,

matériel informatique et logiciels. Par exemple, logiciel d’optimisation du

trajet des camions … _, bureau

d’étude et de test ( ?), prévention des accidents de chantier et de

transport …

Un système « Cours des

comptes » avec experts comptable, doit être mis en place, pour vérifier

les comptes.

Des inspecteurs des travaux

parcouront le pays, pour vérifier l’argent investi.

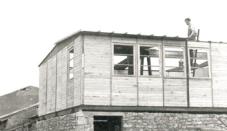

Si la maison était en bois,

s’inspirer alors de l’expérience de la construction bungalows préfabriqués sur

roues, dont son expérience en menuiserie, comme celle de son constructeur naval

Bénéteau et sa filiale O’Hara.

Voir dans le cas où la maisons

serait livrées achevées, sur roue, au départ usine, voir si les dimensions de

la maison permettraient son passage dans les rues étroites dans les grandes

villes du pays (voir chapitre sur les bungalows).

Si la maison était en bois, elle

serait normalement plus « écologique », plus légères à transporter.

Les maisons en bois, anti-sismiques sont en général plus résistance aux séismes

que les maisons en structure en béton équivalentes. Elles sont, par contre,

plus vulnérables au feu (à étudier).

Etudier, si l’on peut envisager,

une certaine flottabilité de la maison en cas de tsunami (par

« étanchéification » des issues), plus facile pour les maisons en

bois (et peut-être possible pour les maisons en bétons avec des murs creux,

structure alvéolaire « nid d’abeille » (mais attention à la solidité

aux cyclones).

S’il y a plusieurs constructeurs

de maisons, retenus dans la pays, les mettre en concurrence (primes si

objectifs & délais tenus, ou si avance sur

délais).

Il faudrait que le prix négocié de

chaque maison avec le constructeur, soit fixe (si c’est 10 000 €, alors c’est

10 000 €, et pas un Euro de plus).

Un plan de montage, sur feuillets

A4, version complète est fournie au chef du village, et un version

« light » (allégée) fournie à chaque propriétaire (ou habitant, chef

de famille).

(On pourrait ( ?) aussi

s’inspirer des idées et concepts pour l’aménagement intérieur de l’habitation,

de celle des « unités d’habitation » de l’architecte Le Corbusier,

pour son projet de « Cités Radieuses » de Briey-en-Forêt, de

Marseille etc… (France) : largeur 366 cm, hauteur 226 cm etc. …).

Mais il reste quand même plus

important de s’inspirer de ce que désirent réellement les gens sur place, sur

l’aménagement intérieur de la maison ( !).

Plan d’une « unité

d’habitation » de Le Corbusier, dans la Cité Radieuse.

Des trous circulaires seront pratiqués

dans les plaques de béton, au quatre extrémité du toit, pour permettre d’un

planter de petits drapeaux (de prière etc. …).

Eventuellement, si cela ne coûte pas

trop cher, à moitié enterrer dans le jardin, verticalement un petit

tuyau en béton (L = 1 m, ø = 20-30 cm),

dans le quel serait planté un mât, pour un drapeau (national etc. …).

Eventuellement, dans les maison,

pourrait être prévu un emplacement (ou une niche), pour un culte religieux

domestique (« hôtel des Dieux » hindouiste, bouddhiste etc. …).

Prévoir dans la cuisine, un

garde-manger grillagé ou, si le propriétaire est plus riche, un emplacement

pour un réfrigérateur 12 V (si présence de panneaux solaires sur le toit) ou un

réfrigérateur à gaz (avec une bombonne de gaz).

Un problème esthétique, à

résoudre, dans les pays tropicaux chauds et humides, les traces sales (ou

auréoles) noirâtres laissées sur les murs, par les moisissures. Pour éviter

cela, il faudrait au départ, chauler les murs (ou mélanger dans le béton frais

un produit anti moisissure ( ?)). Mais souvent les gens sont tellement

pauvres, qu’ils ne chaulent leurs maisons, qu’une fois dans leur vie, à la

construction, puis ils laissent se dégrader l’apparence extérieure des murs

& maison. Donc réfléchir à ce problème …

Une grande fête est organisée dans

le village dès que toutes les maisons de celui-ci sont reconstruite.

Puis une grande fête nationale est

organisée dans le tous le pays, quand tout l’ensemble du projet est achevé,

avec feux d’artifice, commémoration télévision, radio (durant laquelle, l’on

n’oubliera pas les disparus).

Voire est organisée une grande

marche pour la paix mondiale, dans le pays, peut-être sur le modèle (en

plus grand), de la marche Transhimalayenne, organisée par l’auteur de ce

projet, en Inde, en 2002 (voir dossier de cette marche et de son organisation

sur le site : http://transhimalayenne.free.fr

).

Si le toit est en tuile, pour des

spécificités régionales, on pourrait imaginer des fermes métalliques, portant

des tuiles grandes et lourdes (10 kg) collées entre elles par du ciment, pour

résister aux cyclones (comme dans les constructions modernes thaïs)

Moules pour les éléments préfabriqués,

éléments sanitaires et tuiles vibrés © B. LISAN

Notes : petites

corrections à faire, sur le dessin précédent, ci-dessus :

a) la base du ½ bloc de la partie water, serait

renforcée, à la base, pour éviter les fissures.

b) La trappe technique de la dalle sanitaire serait clos

par un cadenas, pour éviter que les enfants puissent tomber dans le puit

sanitaire.

c) Les parties et vides sanitaires doivent être

parfaitement sellées pour éviter les remontées d’humidité source de moisissures

et de termites.

A la fin du projet, on pourrait

espérer que tous les pays reconstruits (Inde etc. …) pourraient offrir, à leur

tour, leur savoir-faire, à d’autres pays sinistrés (par exemple à l’Iran,

éprouvé, lors du séisme de la ville de Bam, le 26/12/03).

Il serait important que tous soit

prévu dans le moindre détail. Par exemple, que les éléments de construction

puissent être transportés dans des conteneurs ou palettes, eux être pouvant

être convoyés par des petits cargos, caboteurs, pour joindre les petites îles

dévastées (Andaman, Nicobar …). Tout est prévu dans le moindre détail, jusqu’à

au bois des palettes etc …

Il est alors important d’impulser,

si possible, l’esprit de rigueur, au personnel.

Il faudrait que soit mise en place

rapidement, un système de surveillance et d’alerte, par sirène ou mégaphone, en

cas de tsunami, comme il en existe sur le pourtour Pacifique, afin que les

habitants puissent se réfugier sur les éminces surélevées ou sur des

plate-formes surélevées, pouvant héberger une centaine d’habitants. Celles-ci à

plus de 10 m de haut au dessus du sol, comme à Hawaï ou à l’exemple des

plate-formes de la chaussée submersible, du Gois, de l’île de Noirmoutier

(celles du Gois est un exemple en modèle réduit de ce genre de plate-forme qui

pourrait exister, en plus grand pour des centaines de personnes le long des côtes

asiatiques de l’océan indien. Voir photo page suivante).

Voir si on peut les construire en bois ? Au cas où, entre la plate-forme et

la mer, une protection en forme d'étrave de bateau ou de pont, de redent, avec

la pointe du V dirigée (pointée) vers la mer, pour casser la force de la vague

du tsunami) pourrait être construite devant la plateforme. Cette construction

en étrave, pourrait être en palplanches, en acier, trouées (pour laisser passer

l’eau mais casser l’énergie de la vague), avec des pieux très profonds,

protégées de l’oxydation par des lingots d’aluminium. Le problème serait une

vague de 15 m de haut. La plate-forme pourrait-elle résister ? Le

principal serait de sauver des vie. Ces suggestions de précautions sont-elles

excessives ?

Normalement, la maison risquerait

d’être détruite, à cause de l’énergie du tsunami, mais en la construisant

suffisamment solide, et la rendant flottante comme une « houseboad »,

comme sur la photo ci-après (ou celles décrites dans la revue « houseboad

magazine », ou celles de Srinagar au Cachemire).

On pourrait juste transformer les maisons en houseboats, en

les plaçant sur une série de flotteurs très solides (tels que des bidons de

pétrole, très solides). (à étudier et tester).

Celles-ci permettraient de remplacer

les maisons flottantes, détruites, des peuples vivant déjà sur des maisons

flottantes dans l’Océan Indien.

|

Exemple

de plate-forme surélevée, répartie régulièrement le long de la chaussée

submersible du Gois, à Noirmoutier.

|

|

Exemple de

maison flottante très fréquentes aux USA, sur les lacs, lacs de barrages ...

© Islander Houseboats

http://www.islanderhouseboats.com/id10.html

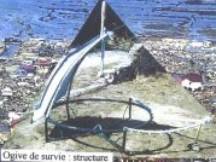

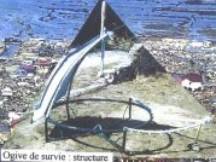

“L’ogive de survie“ de M.

Michel Rosell :

C’est une embarcation,

réalisée avec une armature en fer, en forme d’œuf (ou d’ogive), montée sur une

partie flottant (ici une chambre à air de pneu de camion), embarcation de

survie qui serait posé sur le toit de toutes les habitations, des régions à

risque. Voyant arriver un tsunami, 3 ou 4 personnes iront se réfugier dans

« l’ogive de survie », en en refermant les ouvertures derrière eux.

« L’ogive » étant elle-même

reliée à la maison, par une corde d’environ une vingtaine de mètres.

Elle est pré-équipée de systèmes de survie (bouteille d’eau, bac de spiruline,

casserole, couteau, torche à huile …).

Reste la question de la

solidité de l’ogive, face à des très fortes vagues (puisqu’il y a différents

types de tsunamis). L’inconvénient du système est qu’il faut regonfler

régulièrement la bouée (peut-être faudrait-il la remplacer par un flotteur

torique en bois traité contre les champignons et les insectes ou par un

flotteur en forme d’anneaux réalisée avec 2 demi tores en résine époxy

renforcée de fibre de verre).

Source sur l’ogive de

survie : http://ecosocial.free.fr/tsunami.htm

Images de l’Ogive de survie de M.

Michel Rosell @ Michel Rosell

Il

faudra disposer dans le pays, d’un lieu, un ou plusieurs terrains, sur place,

pour tester … les différents prototypes de maisons (et d’éléments

préfabriqués).

Autres

idées (coûteuses et peut-être peu réalistes) :

1)

pour tester sa résistance aux cyclones, la tester dans un

tunnel climatique.

2)

pour tester sa résistance aux tremblement de terre, le ban

de test sismique (CEA …).

Avant,

réaliser une maquette en balsa ou DAO/CAO, pour valider les dimensions et

agencement des différents éléments préfabriqués (voir avec « Architectes

sans F. »).

Autre

piste : Tester la pose d’une maison sur des pneus de camions, posés

eux-même sur des blocs en béton (servant de fondation), face aux tremblements

de terre.

Source sur

la solidité de certaines maisons en bois face aux tremblements : www.forintek.ca/public/pdf/fact%20sheets/EarthquakeFrench20sept02.pdf

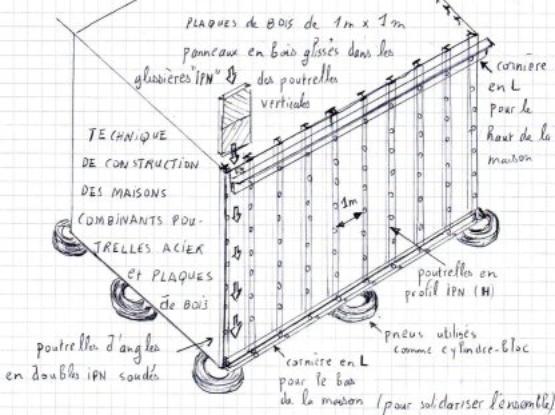

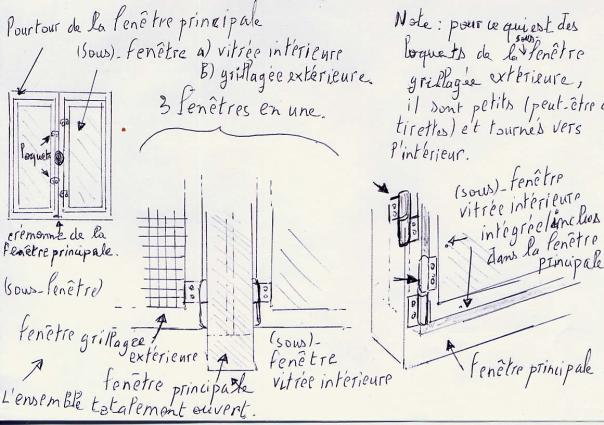

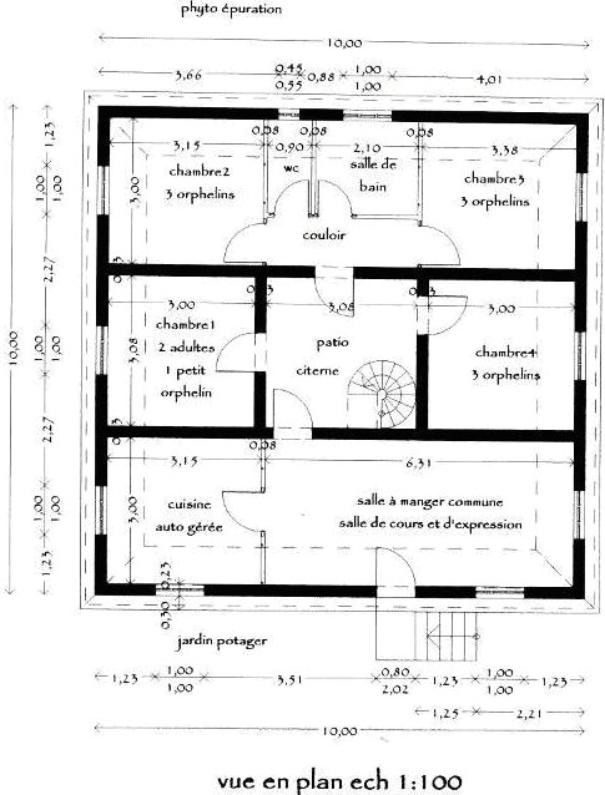

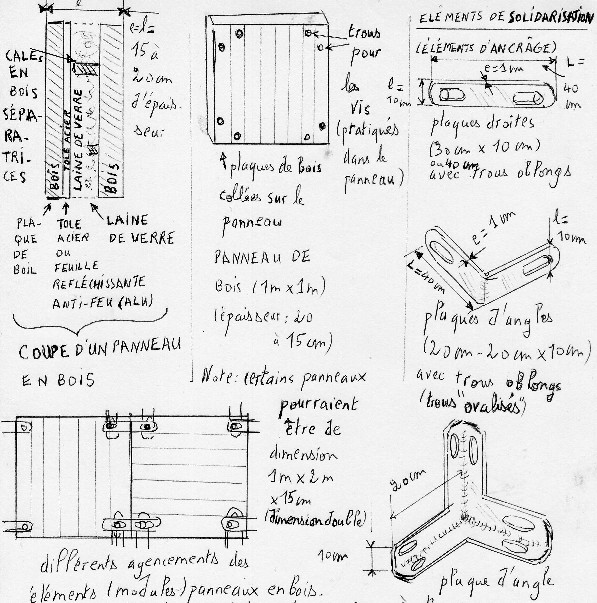

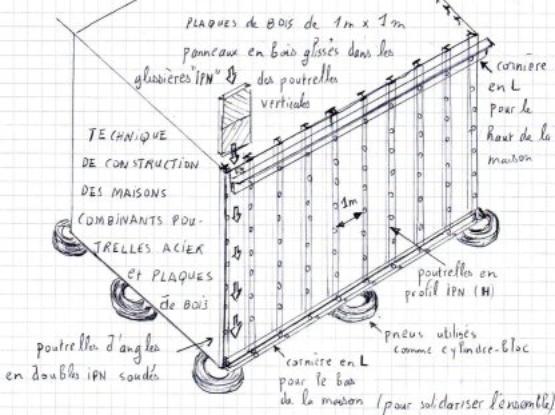

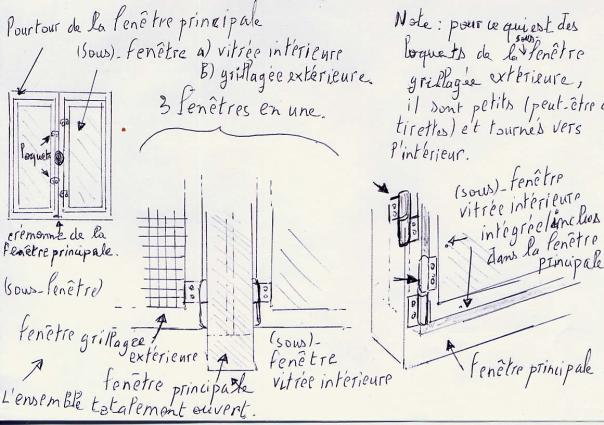

Il faudrait faire soumettre