Aride (adjectif) :

Sens 1 : Stérile, sec. Anglais : arid.

Synonymes : désertique, déshérité, desséché, incultivable, ingrat,

pauvre, pelé, rébarbatif, rebutant, sec, stérile, vide.

Aridité :

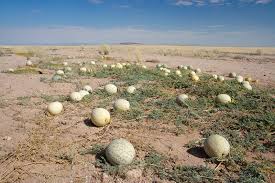

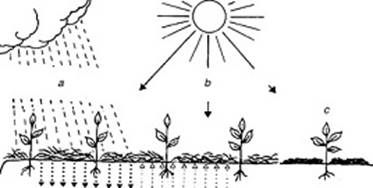

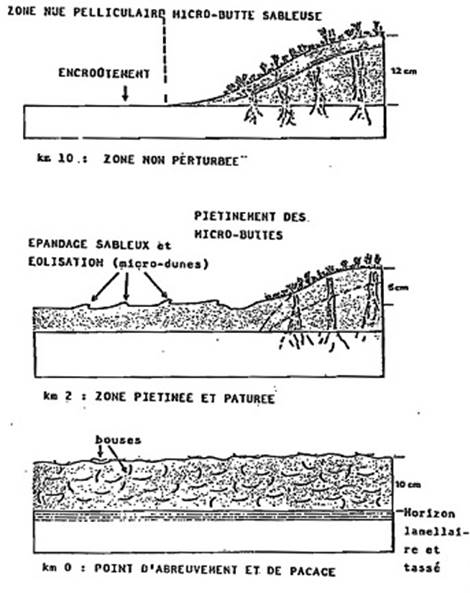

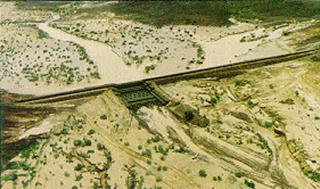

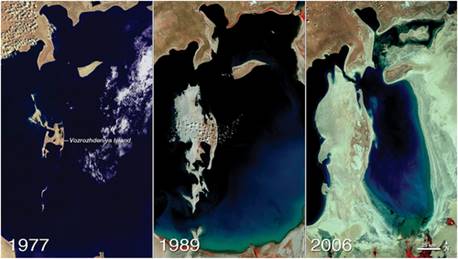

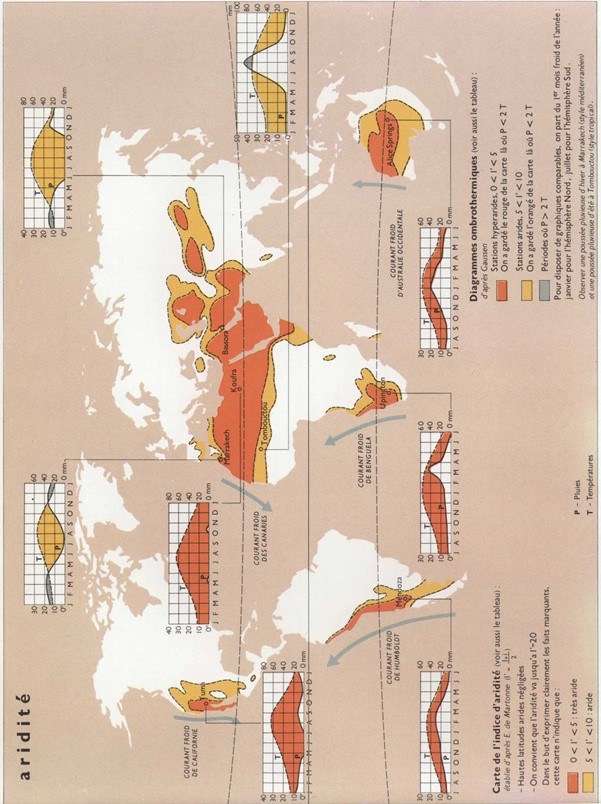

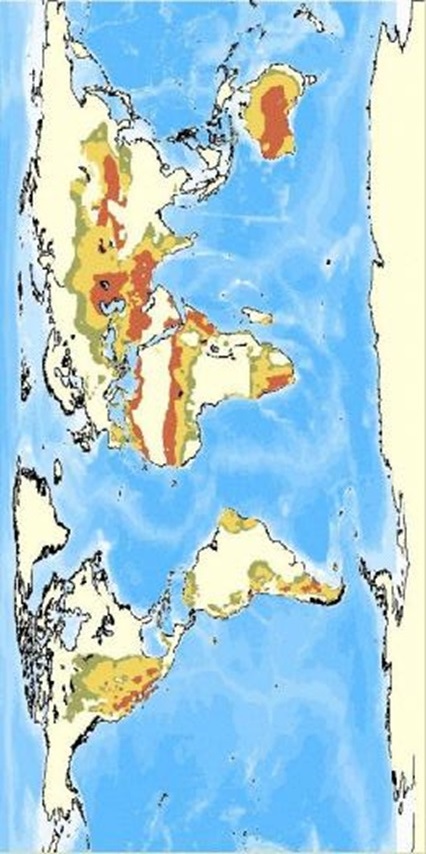

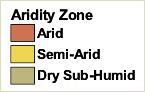

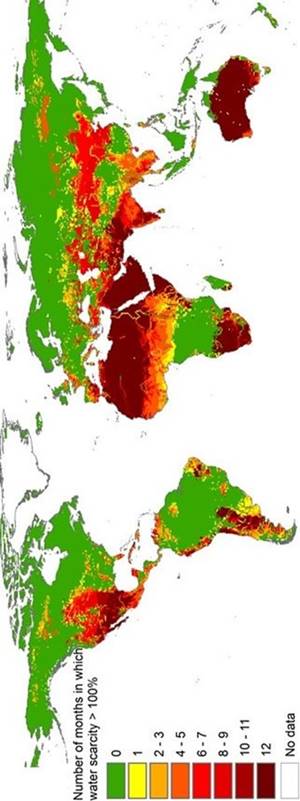

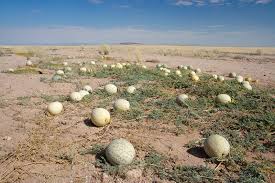

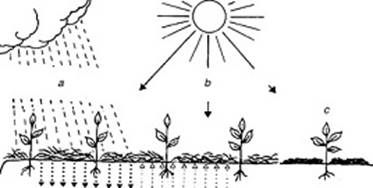

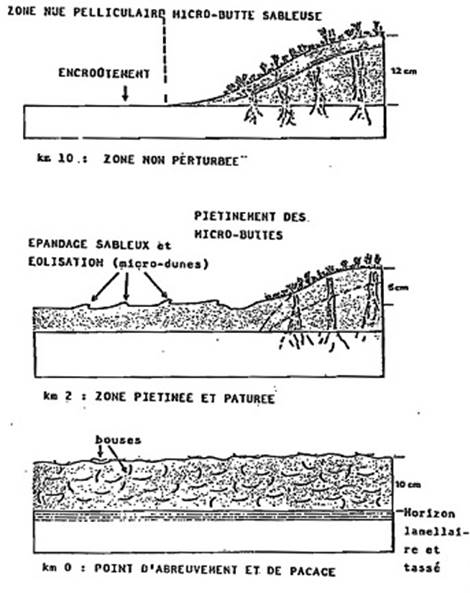

L’aridité se traduit par l’absence d’écoulement superficiel (aréisme),

ou par son indigence. Dans ce dernier cas, il y a impossibilité pour les cours

d’eau d’atteindre les mers et océans libres (endoréisme). L’aridité

impose un paysage minéral dû à l’inexistence ou à la rareté de la végétation,

et des formes de relief spécifiques (pédiments et glacis d’érosion, dépressions

fermées, dont les sebkhas couvertes de sel en phase d’intense évaporation,

surfaces caillouteuses, grandes formations dunaires).

L'aridité est une caractéristique permanente du climat, définissable

par un déficit pluviométrique structurel par rapport aux besoins en eau de la

végétation naturelle et cultivée. Elle est caractéristique des zones pour

lesquelles les besoins en eau sont au moins une fois et demie plus élevés que

les précipitations. En termes scientifiques, le rapport entre précipitations et

évapotranspiration potentielle (P/ETP) est compris entre 0,005 et 0,65.

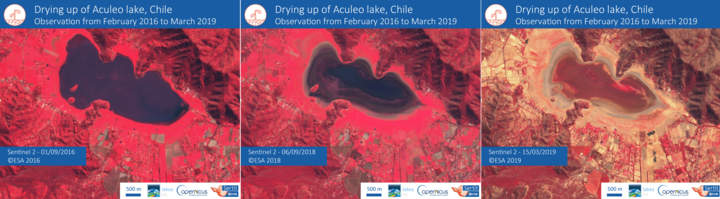

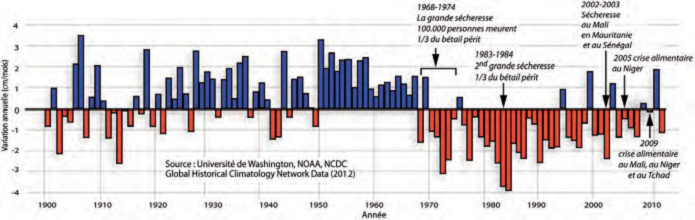

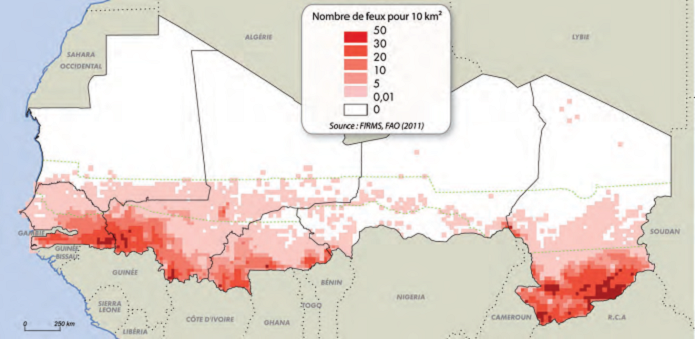

Désertification :

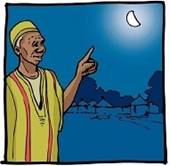

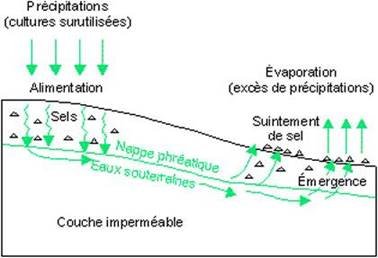

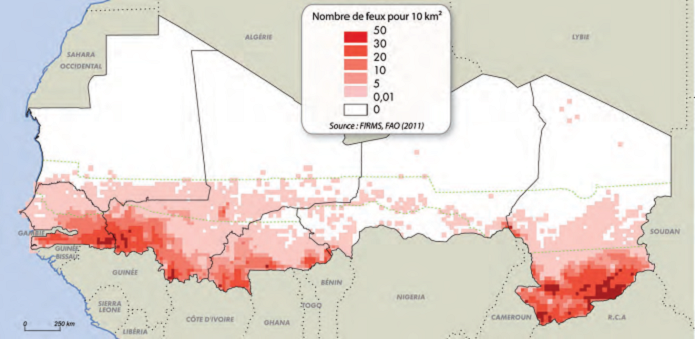

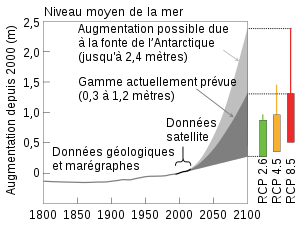

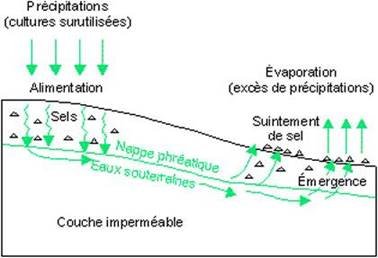

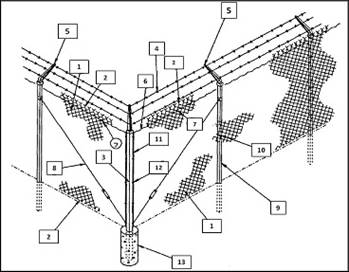

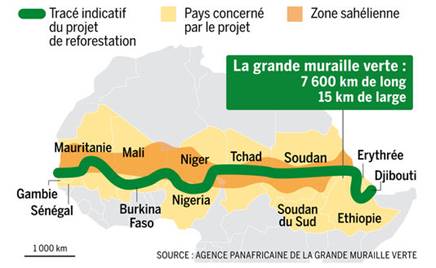

Le surpâturage, la coupe des forêts, le changement climatique (lui-même

lié aux activités humaines, qui produisent du CO2 …) et le prélèvement excessif

de l’eau de la nappe phréatique et des cours d’eau peuvent provoquer la désertification

d’une région. Pour l’éviter, il faut économiser l’eau, préserver les forêts,

gérer d’une façon intelligente toutes les ressources, en général (eau,

biodiversité etc. …).

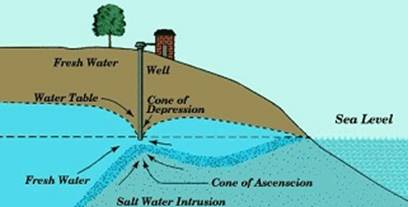

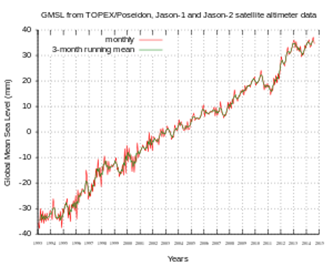

Les causes de cette salinisation sont diverses : mauvaises techniques

d’irrigation, montée du niveau des mer, due au réchauffement climatique (en

Floride, Maldive, Tuvalu …).

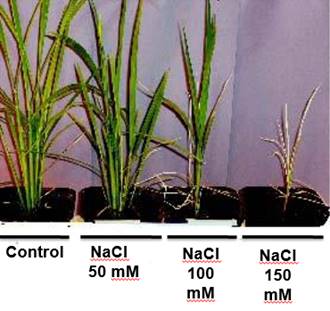

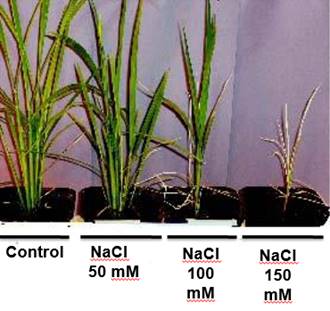

Variation [Sels] dans la rhizosphère : Insuffisance (Problème

nutritionnel) ou Excès.

Le stress salin s’applique plutôt à un Excès d’ions, en particulier, mais

pas exclusivement, aux ions Na+ et Cl‑.

Source : Stress

Salin, Adaptation des plantes à l'environnement, Mehdi JABNOUNE, www.supagro.fr/theses/extranet/08-0043_JABNOUNE.pdf

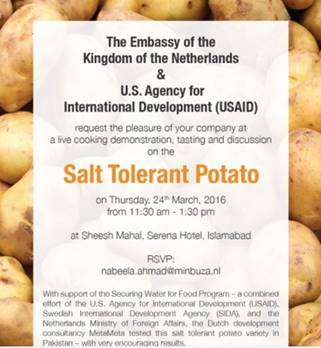

Aujourd’hui dans le monde, près de 20 % des cultures sont irriguées

avec l’eau saumâtre.

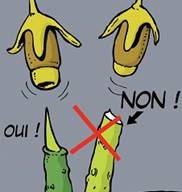

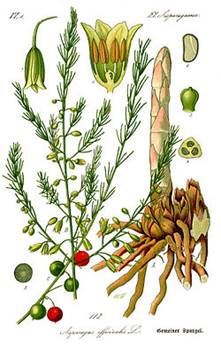

Si certaines cultures comme la betterave ou l’asperge s’accommodent

fort bien d’un sol salé, il n’en est pas de même pour d’autres cultures

comme les agrumes ou certaines légumineuses.

Les ressources en eau douce menacent donc de diminuer dans les

prochaines décennies.

Plus de la moitiés des terres d’Irak sont salines. La salinisation des

terres survient en Egypte, Pakistan, Tunisie, Turquie etc.

Acanthus ilicifolius : Distribution : Inde, Sri Lanka, Asie, Malaisie, Australie et les îles

du Pacifique. Petit arbuste qui pousse le long des lacs et des marais et des

rivages. Source : http://en.wikipedia.org/wiki/Acanthus_ilicifolius

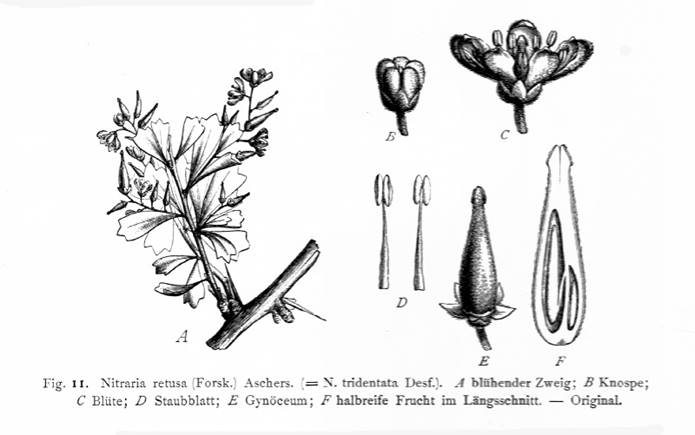

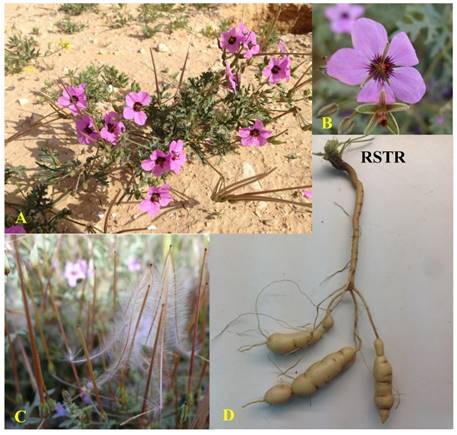

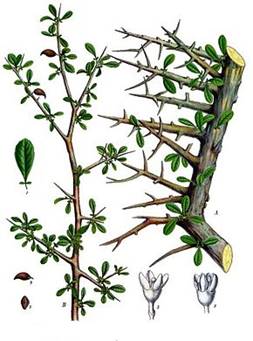

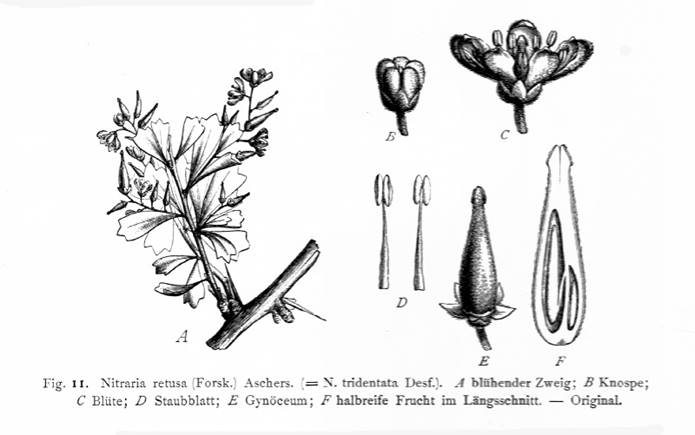

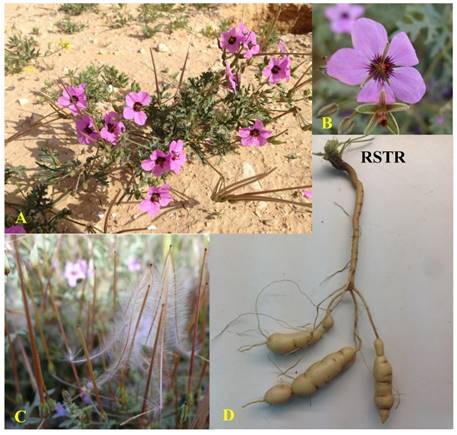

Distribution : Afrique subtropicale (Sahara, très commune au

Sahara Septentrional jusqu'au Tademaït, Egypte), Asie tempérée et subtropicale

(Israel, Arabie, Jordanie, Irak). Déserts, steppes. Ce buisson pérenne,

de 20 à 40 cm, composé de branches ramifiées, épineuses, dont les

feuilles opposées sont réduites à des écailles, aux fleurs dépourvues de

pétales et disposées en épi terminal

dense, est utilisé comme plante médicinale en Afrique du Nord et au

Moyen-Orient et dans la pharmacopée marocaine traditionnelle pour l’hypertension.

Plante aux rameaux grêles et charnus, articulés, dressés, très nombreux. Les

rameaux foncent et noircissent en séchant. Les rameaux âgés sont gris-brun et

les rameaux nouveaux sont d'un vert légèrement blanchâtre. Feuilles

opposées très petites en triangle. Les fleurs sont généralement solitaires

à l'aisselle des feuilles, elles donnent un fruit entouré de 4 à 6 ailes de taille

identique généralement vivement coloré (jaune, rose ou rouge). Les cendres de

cette plantes mélangées à de l’huile d’olive permet de fabriquer un savon.

Sources : a) http://www.plantarium.ru/page/view/item/48340.html,

b) https://pl.wikipedia.org/wiki/Haloxylon_scoparium,

c) http://www.ethnopharmacologia.org/recherche-dans-prelude/?plant_id=6553

|

|

|

|

|

Saligne à balai (Haloxylon scoparium ou

Hammada scoparia).

|

Synonymes : Tripolium pannonicum ou Tripolium vulgare. Famille des Astéracées ou Composées. C'est une

plante à fleur bisannuelle halophile typique des marais salés de

20 à 60 cm de haut. La plante pousse au bord de la mer, dans

les marais salants.

Elle est comestible crue ou cuite surtout en période juvénile (taille de

la feuille de 5 à 20 mm). Elle se cuisine très facilement et se marie

avec toutes viandes et poissons.

|

Genre Salicornia : la salicorne (comestible)

(climats tempérés et tropicaux)

|

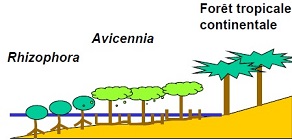

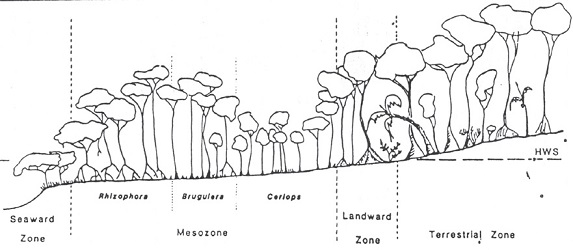

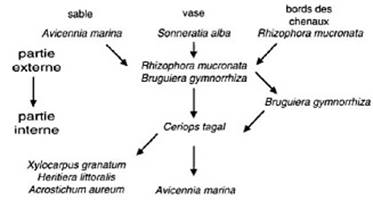

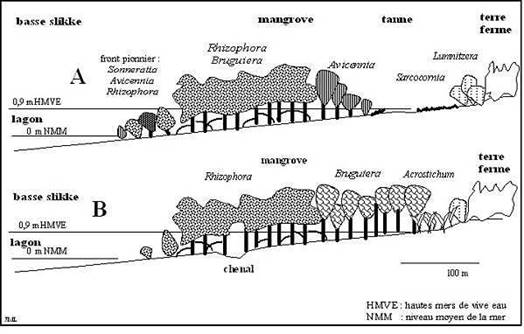

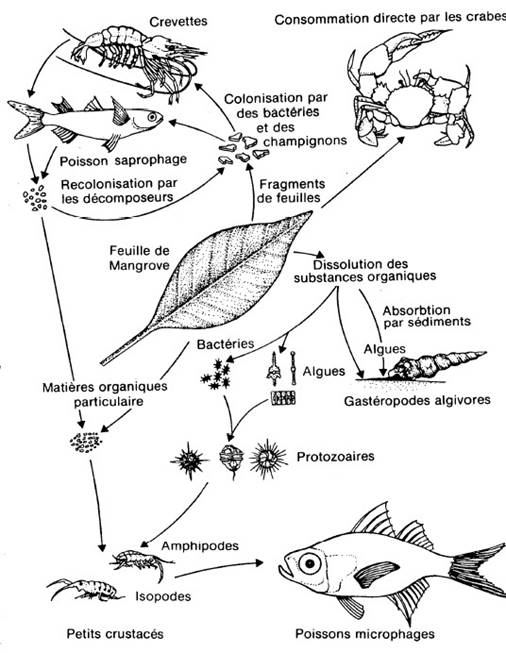

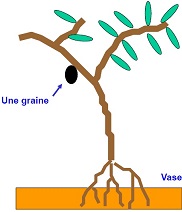

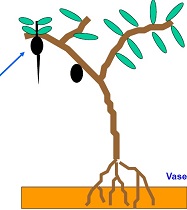

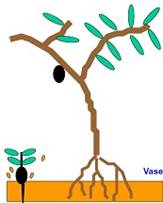

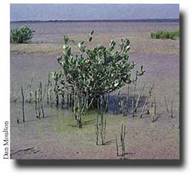

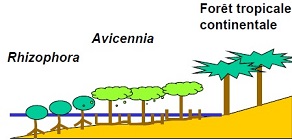

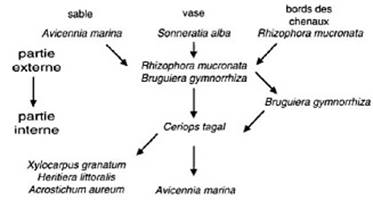

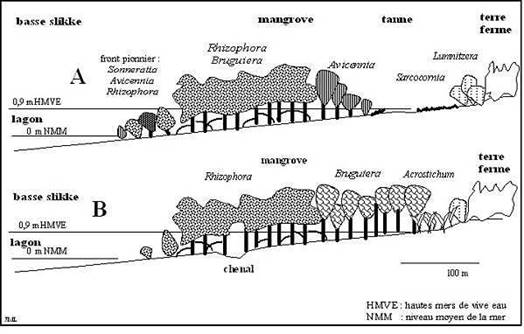

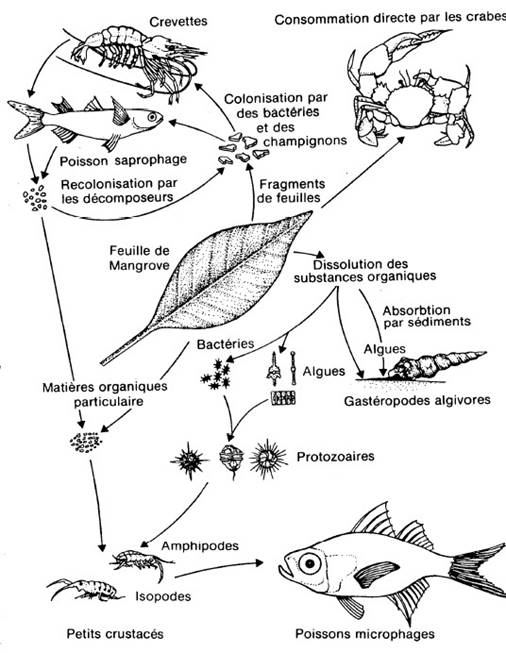

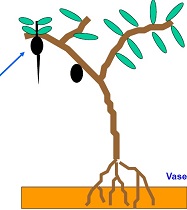

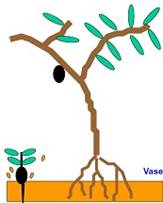

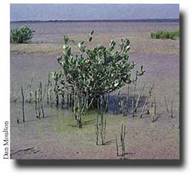

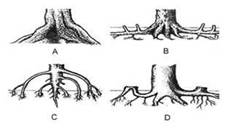

Les palétuviers (climat tropical)

Au moins 14 espèces.

|

Le genre Suaeda : la soude. Exemple : Suaeda maritima (L.)

Dumort. - Soude maritime (climat tempéré)

|

Voici, dans les

pages suivantes, une liste de plantes pouvant apporter la prospérité, dans des

zones salines et/ou arides.

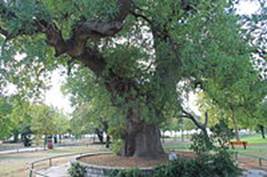

Originaire de Chine et

répandu dans les régions méditerranéennes,

c’est un arbuste épineux,

aux feuilles luisantes et caduques, de 6 à 10 m de haut. Ce

petit arbre, atteignant 15 m de haut, avec un tronc de 40 cm de diamètre ou

plus, en ombrelle (cime étalée), produit des fruits comestibles, les jujubes.

Cet arbre rustique se développe dans des conditions plutôt sèches et

une pluviométrie annuelle de 300 à 500 mm (150 à 2225 mm). L'arbre a une grande

tolérance à la fois à l'engorgement et à la sécheresse.

En Inde, sa température minimum de survie est 7-13 ° et la t. maximale

est de 50 °C. Il possède une bonne résistance au feu. Cet arbre se

développe, à la faveur des feux de brousses. « Il rejette

des pousses après les incendies » (Weber, 2003, p 460). Des études

indiquent que cette espèce prospère dans les sols alcalins avec un pH plus

élevé que 9,2. Les sols limoneux avec un pH neutre ou légèrement alcalin sont

considérés comme optimale pour la croissance. [6]

Habitat : bords de rivières, oueds, sources, plaines alluviales, sites

côtiers …

Le fruit est de forme et de taille variable. Il peut être ovale,

obovale, oblongue ou ronde, et peut être 1 à 2,5 cm (2.5 à 6.25 cm) de long,

selon la variété. La chair est blanche et croquante. Ce fruit est un peu

juteux et a une odeur agréable.

Son fruit comestible,

riche en vitamines A et C, ayant la consistance et

le goût d'une pomme,

entrant dans diverses préparations médicinales, est appelé jujube. La couleur des

fruits vont de vert à rouge brun.

Le miel de jujubier,

réputé au Yémen, est

censé avoir des vertus médicinales.

Les jujubiers fournissent un bon bois pour le charbon de bois.

Multiplication : semences dispersés par animaux, oiseaux, humains. Une

espèce très variables avec de nombreuses variétés et cultivars.

Le jujubier a été domestiqué en Asie

du Sud, depuis 9000 AJC. Plus de 400 cultivars ont

été sélectionnés.

Selon certains auteurs (voir bibliographie), Ziziphus jujuba et Ziziphus

mauritania seraient des synonymes.

Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Jujubier_commun,

b) http://en.wikipedia.org/wiki/Jujube,

c) http://edis.ifas.ufl.edu/st680,

d) http://selectree.calpoly.edu/treedetail.lasso?rid=1483

e) http://www.hear.org/pier/species/ziziphus_jujuba.htm f) http://en.wikipedia.org/wiki/Ziziphus_mauritiana,

g) Plantes de Madagascar (Atlas), Lucile Allorge,

Ulmer, 2008.

h) http://www.hear.org/pier/species/ziziphus_mauritiana.htm

|

Fruits

|

Fruits

|

|

|

Fruits et feuilles

|

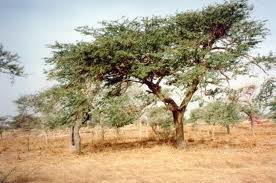

Le Jujubier épine du Christ, est un arbre à feuilles persistantes,

atteignant 20 m de haut, originaire de l'Afrique du Nord, tropicale et australe

et l'Asie occidentale.

Il est largement cultivé pour ses fruits agréables au goût et son ombre

[3]. Ses fleurs sont une source importante de miel

en Erythrée et le Yémen [4] .

Maladie : Il est parasité par le gui hémiparasite Plicosepalus

acaciae.

Habitat : oueds du désert …

Il est très robuste, très résistant à la chaleur et peut être trouvé

dans les zones désertiques, même avec 100 mm précipitations par an. Il préfère

les bords des étangs, rivière et les rives ses oueds (wadi), où l'eau

souterraine est disponible. L'arbre est sensible au gel. Il peut résister à un

engorgement d'eau pour un maximum de 2 mois et à 8-10 mois de saison sèche.

C'est un colonisateur agressif, formant fourrés épineux

impénétrables.

Limites biophysiques :

Altitude: 0-2 000 m.

Température moyenne annuelle: 19-28 °C

Pluviométrie annuelle moyenne: 100-500 mm

Type de sol: Z. spina-christi préfère les plaines alluviales

avec des sols profonds, mais il peut aussi se développer sur des terres

argileuses [clay]; où l'eau est disponible, et sur les sols salins.

Nom vernaculaire arabe : « Zizouf ».

Sources : a) http://www.cabi.org/isc/abstract/20073185345

a) Zohary M. Flora Palaestina. II. Jerusalem: The Israel Academy of Science and Humanities; 1972.

pp. 307–308 cited in Amots Dafni, Shay Levy, and Efraim Lev, The

ethnobotany of Christ's Thorn Jujube (Ziziphus spina-christi) in

Israel, doi:10.1186/1746-4269-1-8 & http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1277088/?tool=pubmed

b) Eden Foundation. "Nutritional study on Ziziphus

spina-christi". eden-foundation.org.

c) http://www.worldagroforestry.org/treedb/AFTPDFS/Zizyphus_spina-christi.pdf

d) http://www.beesfordevelopment.org/info/info/flora/christs-thorn-ziziphus-sp.shtml

e) http://www.worldagroforestry.org/treedb2/AFTPDFS/Zizyphus_spina-christi.pdf

Photos de Ziziphus spina-christi

Originaire des régions tropicales sèches de l'Afrique de l'Est, cet

arbre (famille des Fabacées, sous-famille des Caesalpinioidées),

atteignant 20 m de haut, à croissance lente et à longue durée de vie, a été

diffusé dans toutes les régions tropicales et subtropicales, en raison des

nombreuses utilisations du tamarinier _ gousses comestibles, usages médicinaux

et culinaires, ombre, bois …

Le tamarinier est sensible au gel mais peut supporter de brèves

températures proches de 0°C. Lors de sécheresses, il perd une partie de son

feuillage. Le tamarinier Il ne pénètre pas dans la forêt tropicale. Son système

racinaire étendu contribue à sa résistance à la sécheresse et au vent, est bien

adapté à des conditions semi-arides tropicales, de faible altitude (Climat chaud

et sec). Il préfère les zones semi-arides et les savanes boisées, et peut

également être trouvée de plus en plus le long du ruisseau et des rives. Il

tolère également de l'air et du brouillard salin dans les régions côtières.

Ces arbres donnent habituellement des fruits au bout de trois à quatre

ans, si les conditions de croissance sont optimales.

Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Tamarinier,

b) http://en.wikipedia.org/wiki/Tamarind,

c)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tamarin_(fruit), d) http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/Fiche-presentation-tamarinier.pdf

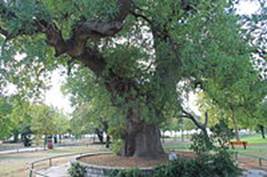

Vieux tamarinier (village près de Morombe, côte ouest de

Madagascar) © B. LISAN.

Originaire des

régions méditerranéennes, Afrique du Nord, Proche-Orient, Europe

méridionale, cet arbre thermophile (famille des fabacées) a

été largement répandu, car cultivé pour son fruit, la caroube, et se

plaît sur des pentes arides.

Il est

adaptable à une large gamme de sols, sols sablonneux et pauvres, coteaux

rocheux, les sols profonds. Préfère les terreaux [en Anglais « loams »] sableux

bien drainés. Les sols calcaires à haute teneur en chaux conviennent également.

Il semble bien tolérer la salinité (Source : World Agroforestry Centre).

Il ne tolère pas les sols gorgés d’eau.

Le caroubier ne

résiste que très peu au froid (environ - 5 °). Un arbre peut fournir entre 300

et 800 kg de caroubes par an.

Sources : a)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Caroubier, b) http://en.wikipedia.org/wiki/Ceratonia_siliqua,

c) http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/Fiche-presentation-caroubier.pdf

|

Forme basse de ramification naturelle de l'arbre dans

l'habitat naturel à l'Oasis

WWF de Monte Arcosu , Sardaigne , Italie. © Wikipedia

En.

|

Gousses verte et mûres (à gauche), feuille (à droite)

|

|

|

Fleurs mâles ↑ et femelles ↗

|

Le pistachier cultivé (famille des Anacardiaceae) est un

arbuste de 3 à 10 mètres, qui pousse dans les garrigues et

surtout dans les maquis au climat méditerranéen.

Le pistachier est une plante du désert et est très tolérant au sol

salin. Il a été rapporté bien grandir lorsqu'il est irrigué avec de l'eau

ayant 3000-4000 ppm de sels solubles [7]. Les pistachiers sont assez

robustes dans de bonnes conditions, et peuvent survivre à des températures

comprises entre -10 ° C (14 ° F) en hiver et 48 ° C (118 ° F) en été. Ils

ont besoin d'une situation ensoleillée et d’un sol bien drainé.

Les pistachiers deviennent maladifs dans des conditions de forte

humidité, et sont sensibles à la pourriture des racines, en hiver, s’ils ont

trop d'eau et si le sol n'est pas suffisamment drainé. Des étés longs et

chauds sont nécessaires pour le bon mûrissement du fruit.

Les pistachiers sont vulnérables à une grande variété de maladies (voir

ci-dessous). Parmi ceux-ci est l'infection par le champignon Botryosphaeria, ce

qui provoque la panicule et la brûlure des pousses (c’est-à-dire qu’il

tue les fleurs et les jeunes pousses), et peut endommager des vergers

entiers de pistachiers.

Pistacia vera est souvent confondue avec d'autres espèces

du genre Pistacia qui sont également connue sous le nom de

pistachier. Ces espèces peuvent être distinguées de P. vera par

leurs distributions géographiques (dans la nature), et leurs graines qui sont

beaucoup plus petites et ont une coque plus fine. Il se reproduit par semis.

Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Pistacia_vera,

b) http://en.wikipedia.org/wiki/Pistachio,

c) New pistachio varieties, http://californiaagriculture.ucanr.edu/landingpage.cfm?article=ca.v063n01p18&fulltext=yes

d) Liste des

maladies des pistachiers : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_pistachio_diseases

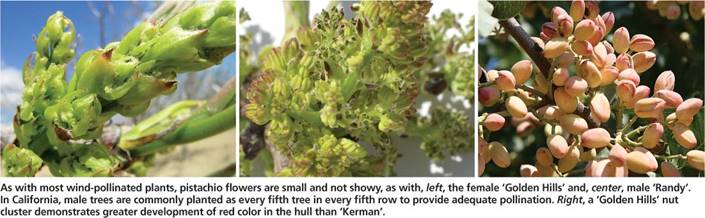

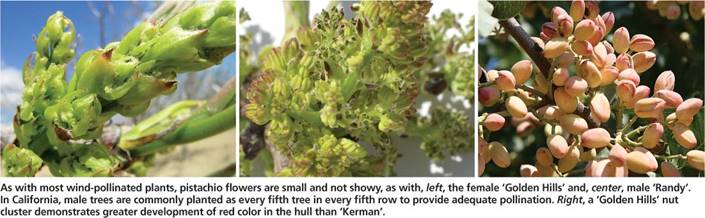

Comme pour la plupart des plantes pollinisées par le vent, les fleurs

de pistache sont petites et peu voyantes, comme avec, à gauche, la femelle

'Golden Hills' et, au centre, le mâle 'Randy'. En Californie, les arbres mâles

sont généralement plantés tous les cinq arbres sur cinq rangées, pour assurer

une pollinisation adéquate. À droite, une grappe de noix « Golden

Hill » démontre un plus grand développement de la couleur rouge, dans la

coque, que pour le « Kernam ».

↗ Les pistachiers du verger expérimental

de Wolfskill (USA) permettent botanistes à poursuivre les recherches sur la

variété Kerman et autres nouvelles variétés prometteuses de pistaches. Source :

http://www.saudiaramcoworld.com/issue/201306/in.search.of.the.mother.tree.htm#sthash.AnnPITwf.dpuf

L’arbre au mastic est un arbuste (famille des Anacardiaceae),

ne dépassant pas 6 mètres, à feuillage persistant, poussant dans les garrigues et

les maquis des climats méditerranéens. Il donne des fruits, d'abord

rouges, puis noirs.

Il est courant d'observer des galles formées aux dépens

du limbe foliaire du pistachier lentisque. Les parasites qui

induisent la production de ces galles, et s'en nourrissent ensuite, sont

l'acarien Eriophyes stefanii (galle par enroulement marginal

serré par en haut) et surtout le puceron Anopleura lentisci

(galle réniforme).

Habitat : fruticées [formation végétale formée

d'arbustes ou d'arbrisseaux] et forêts sclérophylles.

Il résiste bien aux feux. Il est considéré comme un arbre

écologiquement important. Il se reproduit par semis.

La graine est identique aux pistaches et peut être préparée en la

faisant bouillir avec des petites fèves, du blé et des pois chiches, à la

cuisson, arrosée légèrement avec de l'huile d'olive. Cette préparation est très

appréciée dans l'Est Algérien.

En médecine traditionnelle, on utilise la résine aromatique de

pistachier lentisque afin de combattre les ulcères d'estomac.

Les indications principales de son huile essentielle sont les

problèmes des systèmes veineux et lymphatique.

L'huile de lentisque est utilisée contre la bronchite, l'asthme, la

sinusite, l'eczéma (psoriasis et lichen plan) et les brûlures.

Une tisane, préparées avec ses feuilles, agirait contre les problèmes

de l'appareil digestif (ulcère, colopathie, parasites).

Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Pistacia_lentiscus,

b) http://en.wikipedia.org/wiki/Pistacia_lentiscus

|

Fruits

|

Fleurs

|

|

Un vieux pistachier lentisque dans le parc de Fenerbahçe

à İstanbul

|

Maquis à pistachiers lentisques (Sabaudia,

Italie). Le sol présent sous les buissons de cette espèce est considéré comme

un bon substrat pour le jardinage.

|

|

Fruits

|

Galle (maladie)

Mastic

|

Fleurs

|

|

|

Pistachier lentisque (Sant Tomás à Minorque)

|

|

|

|

|

|

Le « Térébinthe » est un arbuste (famille des Anacardiacées),

atteignant 10 mètres de haut, à feuillage caduc, poussant dans la garrigue et

le maquis, commun dans tout le bassin méditerranéen (sauf la Corse).

L'essence de térébenthine était à l'origine fabriquée avec

la sève de cet arbre.

Habitat : Le pistachier térébinthe est rustique et tolérant à la

sécheresse. Plante des garrigues, il nécessite un sol parfaitement drainé,

souvent calcaire, et se plaira là où pousse le chêne vert, une exposition

abritée (du vent) et ensoleillée. Jusqu'à une altitude de 500 m.

Il est plus exigeant en humidité et plus résistant au froid (au gel)

que le pistachier lentisque.

La résine, qu’on peut mâcher, peut être utilisée comme antiseptique et

à la fabrication de vernis et de friandises.

Les graines, comestibles mais aigrelettes, peuvent être utilisées pour

produire une huile comestible.

La galle du pistachier térébinthe amène la feuille à subir

une mutation pour contenir les œufs de son parasite. Les galles les plus

courantes sur cette espèces sont causées par les pucerons Forda

marginata, Forda formicaria et Baizongia pistaciae (feuille

transformée en énorme « corne » atteignant20 cm de long).

Très sensible aux pucerons parasites, utilisant ses feuilles pour y abriter

leurs larves, ils présentent très souvent des galles rougeâtre ourlant leurs

feuilles ou proliférant en forme de cornes brun rougeâtre atteignant 20 cm de

long (Baizongia pistaciae) ne mettant pas en péril le végétal.

Il est utilisé comme porte-greffe pour le pistachier

vrai. Il se reproduit par semis.

Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Pistachier_t%C3%A9r%C3%A9binthe,

b) http://en.wikipedia.org/wiki/Pistacia_terebinthus

|

Fleurs

|

Fruits

|

Galles par Baizongia pistaciae

|

Dans les gorges du Gardon (France)

Cet arbre fruitier (famille des Lythracées) auto fertile,

pouvant vivre 200 ans, est cultivé pour ses fruits comestibles

(les grenades) et pour les qualités ornementales de ses grandes fleurs.

L'espèce tolère bien les sols calcaires et salins, une

légère sècheresse (qui pourra modifier la qualité des fruits) et peut

supporter de courtes périodes de gel (jusqu'à -15 °C). Il préfère les

climats secs. Il se reproduit par boutures et mal par semis. Les oiseaux sont

friands des fruits murs.

En zone humide, le grenadier a du mal à fructifier _ car il a besoin de

fortes chaleurs pendant toute la période de fructification _ sinon il est

attaqué par des maladies fongiques dont il ne se remet pas.

Le grenadier est un arbre robuste qui ne nécessite que peu de soins,

mais il peut tout de même être attaqué par un puceron s'attaquant aux jeunes

pousses et provoquant la fumagine, le papillon Virachola isocrates,

la punaise Leptoglossus zonatus, le coléoptère xylophage Xylébore

(Xyleborus dispar …), le zeuzère (Zeuzera pyrina ...), la

mouche du fruit (Ceratitis capitata), un parasite moins courant, ne

sévissant que par temps très chaud en zone méditerranéenne, une maladie

fongique (Aspergillus castaros), en zone humide, pourrissant

les fruits de l'intérieur (à traiter par bouillie bordelaise en préventif).

L'écorce du fruit est utilisée contre la dysenterie. Les fleurs

fraîches du grenadier sont utilisées en infusion contre l'asthme.

Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Grenadier_commun,

b) http://en.wikipedia.org/wiki/Pomegranate

|

Fleurs

|

Fleurs et fruits (Tunisie)

|

|

|

|

|

Sépales de grenadier et étamines sèches après la fécondation

et la chute des pétales.

|

Fleur de grenadier

avant la chute des pétales

|

Pour mention. Arbuste

de 2 m à 4,5 m de haut aux feuilles persistantes, endémique de

l'île de Socotra, près de la corne africaine de Somalie

(genre Punica).

Le feuillage n'est pas brouté par les animaux, le bois ne présente

aucun intérêt économique, ni comme source énergétique, ni comme matériaux

technologique. Le fruits est très acide et âpre et n'est consommé ni par les

humains ni par le bétail.

Aire de répartition : Son aire total de répartition occupe une zone

d'une centaines de kilomètres carrés sur des terrains humides calcaires ou

granitiques à une altitude de 300-1 200 m parmi les bosquets de crotons. Les

implantations sont très fragmentées est présentent différentes sous-populations

par exemple sur les plateaux les plus hauts. Il a un port prostré, alors qu'il

est érigé aux altitudes plus basses. Dans certaines zones, il est très commun

et la population se régénère normalement, alors qu'ailleurs, l'arbre peut pour

des raisons inconnus avoir disparu ou ne présenter que quelques individus

reliquaire.

Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Punica_protopunica

Ce sont des arbrisseaux sarmenteux, proche des lianes, à feuillage

caduc, de la famille des Vitaceae,

grimpants, s'accrochant à des supports par des vrilles, dont les tiges peuvent atteindre

six mètres de long.

Principale espèce de vigne cultivée en Europe et dans le monde, elle

est à l'origine de très nombreux cépages de cuve (cabernet, merlot, pinot, sauvignon, etc.) ou de table. Il existe

actuellement entre 5000 et

10000 variétés de raisins Vitis vinifera, bien

que seules quelques-unes aient une importance commerciale pour la production de

vin et de raisin de table.

Autres espèces de vignes pour

la viticulture : Outre Vitis vinifera, les espèces du genre Vitis adaptées à la viticulture

sont : Vitis labrusca, Vitis riparia, Vitis rupestris, Vitis berlandieri, Vitis amurensis, Vitis coignetiae, Vitis vulpina, Vitis acerifolia, Vitis aestivalis, Vitis

rotundifolia ... Certaines de ces espèces peuvent servir

de porte-greffe pour des cultivars afin de les protéger de maladies parasitaires comme le phylloxéra. Des hybridations entre les espèces peuvent s'avérer par

ailleurs efficaces pour lutter contre des maladies

cryptogamiques comme le mildiou ou l'oïdium.

Sous-espèces : Le raisin sauvage est souvent

classé comme V. vinifera subsp. sylvestris (dans

certaines classifications considéré comme Vitis sylvestris),

avec V. vinifera subsp. vinifera limité aux

formes cultivées. Les vignes domestiquées ont des fleurs hermaphrodites, mais

subsp. sylvestris est dioïque (fleurs mâles et femelles sur des plantes séparées) et la pollinisation est nécessaire

au développement des fruits. Pour résumer, on accepte deux sous-espèces :

·

Vitis

vinifera subsp. sylvestris - La vigne sauvage,

vigne des bois ou lambrusque, dioïque (strictement

protégée en France. Sa cueillette y est interdite. Ses fruits sont plus acides

et amers que ceux du raisin de cuve).

·

Vitis vinifera subsp. vinifera (syn. Vitis

vinifera var. sativa) - La vigne commune à proprement parler,

fleurs hermaphrodites.

Racines

: Un plant de vigne cultivé développe des racines qui s'enfoncent

généralement à une profondeur de 2 à 5 mètres et parfois jusqu'à 12-15 mètres

voire plus. Feuilles : Leurs feuilles à nervures palmées,

comportant pour la plupart cinq lobes principaux plus ou moins découpés, ont

généralement une base cordiforme (forme de cœur).

Fleurs : Leurs fleurs, petites et verdâtres

à blanches, sont regroupées en inflorescences. Fruits : leurs fruits, de formes différentes selon les sous-espèces, sont des baies regroupées

en grappes. Les graines de ces baies sont des pépins.

Distribution de la vigne cultivée : originaire de la région

méditerranéenne, la vigne

est désormais cultivée dans tous les continents (sauf Antarctique). Elle

prospère dans une gamme de climats allant de chaud et sec, à même frais humide

et subtropical, avec différents types de sols (si possible drainés, graves …).

Elle peut résister à la sécheresse..

Distribution

de la vigne sauvage : Afrique du Nord (Algérie, Maroc et

Tunisie), Asie tempérée et

moyen Orientale, Eurasie caucasienne, Europe centrale, Europe du Sud Est,

Europe du Sud-Ouest (France, Espagne).

Reproduction : La multiplication de la vigne peut se faire

par (voir ci-dessous) :

·

Semis ;

·

Bouturage ;

·

Provignage (marcottage).

On peut aussi trouver Vitis

vinifera à l'état subspontané, notamment dans le sud de la France.

Usages : L'espèce est cultivée pour

ses fruits en grappes, le raisin, soit

consommé frais comme raisin de table, soit transformé pour produire du jus, du vin

(jus fermenté), de l’alcool, du vinaigre ou séché pour produire des raisins secs. Dans le bassin méditerranéen, les

feuilles et les jeunes tiges sont traditionnellement utilisées pour nourrir les

moutons et les chèvres après la taille de la vigne. Les feuilles de vigne sont

remplies de viande hachée (comme l'agneau, le porc ou le bœuf), de riz et

d'oignons dans la fabrication du dolma

traditionnel des Balkans.

Note : Il ne semble pas que la vigne résiste

au stress salin.

Sources : a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitis_vinifera, b) https://en.wikipedia.org/wiki/Vitis_vinifera,

c) https://fr.wikipedia.org/wiki/Vigne_sauvage, d) https://fr.wikipedia.org/wiki/Vigne

|

Grappes et feuilles.

|

Débourrement.

|

Jeune rameau.

|

Inflorescence.

|

|

Inflorescence.

|

Floraison.

|

Cep de vigne sur son support.

|

Vignes cultivées (Vignoble du cognac, en Charente).

|

|

Feuille de lambrusque mâle,

bord de la Charente.

|

Fleur mâle de lambrusque, bord

de la Charente.

|

Pied femelle avec raisin, Conservatoire du Vignoble

Charentais.

|

Vigne grimpante sarmenteuse,

sur façade.

|

Tableau : Cépages résistants à la sécheresse (au stress hydrique),

pour des terres non irrigables, certains pouvant supporter des températures de

45°C (auteur B. Lisan) :

|

Cépages

|

Origine

|

Couleur

|

Mildiou

|

Oïdium

|

Botrytis

|

Gel

|

Chaleur

|

Sèchere.

|

|

Assyrtiko

|

Grèce,

Santorin

|

Blanc

|

|

|

|

|

C

|

CC

|

|

Agiorgitiko

|

Grèce

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Torrontes riojano

|

Argentine

|

Blanc

|

|

|

|

|

C

|

CC

|

|

Assyrtiko R2

|

Grèce

|

Blanc

|

|

|

|

|

|

|

|

Torrontes riojano R2

|

Argentine

|

Blanc

|

|

|

|

|

C

|

CC

|

|

Calabrèse

|

Italie

|

Rouge

|

|

|

|

|

|

CC

|

|

Montepulciano

|

Italie

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Néro d’Avola

|

Italie,

Sicile

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Grenache rouge

|

Espagne

|

Rouge

|

|

|

|

|

|

C

|

|

Grenache blanc

|

Espagne

|

Blanc

|

|

|

|

|

|

C

|

|

Airen

|

Espagne

|

Blanc

|

|

|

|

|

|

CC

|

|

Malvoisia Sardegna

|

Italie

|

Blanc

|

|

|

|

|

C

|

CC

|

|

Malvasia volcanica

malvoisie volcanique

|

Lanzarote

(Canaries)

|

Blanc

|

|

|

|

|

C

|

CC

|

|

Anglianico

|

Italie

|

Blanc

|

|

|

|

|

|

|

|

Bobal

|

Espagne

|

Rouge

|

|

|

|

|

|

|

|

Trépat

|

Espagne

|

Rouge

|

|

|

|

|

|

CC

|

|

Zinfandel / Primitivo

|

Croatie/Italie

|

Rouge

|

|

|

|

|

|

|

|

Negro amaro

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Saperavi

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Fiano

|

|

|

|

|

|

|

C

|

CC

|

|

Manseng noir

|

France

(ancien)

|

Rouge

|

|

|

|

|

C

|

|

|

Tardif

|

France

(ancien)

|

Rouge

|

|

|

|

|

C

|

|

|

Ramsey

|

Australie

|

Porte-greffe

|

|

|

|

|

C

|

CC

|

|

Morrastel

|

Espagne

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Vidoc

|

France (INRA)

|

Rouge

|

C

|

C

|

|

|

|

CC

|

|

Artaban (IJ131)

|

France (INRA)

|

Rouge

|

C

|

C

|

|

|

|

CC

|

|

Floréal B

|

France (INRA)

|

Blanc

|

C

|

C

|

|

|

|

CC

|

|

Voltis

|

France (INRA)

|

Blanc

|

C

|

C

|

|

|

|

CC

|

|

Bronner B

|

France (INRA)

|

Blanc

|

C

|

C

|

æ

|

|

C

|

CC

|

|

Mourvèdre

|

France,

Langued

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Cabernet-Sauvignon

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Vitis berlandieri

|

Amérique

|

Porte-greffe

|

|

|

|

|

C

|

CC

|

|

Cinsaut

|

France (ancien)

|

Rosé

|

C

|

C

|

|

|

C

|

CC

|

|

Rolle

|

France

(ancien)

|

Rosé

|

C

|

C

|

|

|

C

|

CC

|

|

Vitis rotundifolia

(Muscadine)

|

Amérique

|

Porte-greffe

|

C

Variable

|

C

Variable

|

|

|

C

|

CC

|

|

Monarch Noir

|

|

Rouge

|

C

|

C

|

C

|

|

|

|

|

Muscaris Blanc

|

|

Blanc

|

C

|

C

|

C

|

|

|

|

|

Prior Noir

|

|

Rouge

|

C

|

C

|

C

|

|

|

|

|

Souvignier Gris

|

|

Blanc

|

C

|

C

|

C

|

|

|

|

|

Fetească

neagră ou noir des pucelles

|

Roumanie

|

Rouge

|

C

|

|

|

Hiver

Print.

|

C

|

CC

|

|

110R

|

Australie

|

|

|

|

|

|

C

|

CC

|

|

140Ru

|

Australie

|

|

|

|

|

|

C

|

CC

|

|

Saperavi

|

Géorgie

|

Rouge

|

C

|

C

|

|

Hiver

|

C

|

CC

|

|

Bourboulenc (B)

|

France,

Langued

|

Blanc

|

|

|

|

|

C

|

CC

|

|

Tourbat (B), torbato, caninu ou malvoise du Roussillon

|

Italie,

Sardaigne

|

Blanc

|

æ

|

æ

|

|

|

C

|

CC

|

|

Morastel, graciano

|

France

(ancien)

|

Rouge

|

(æ)

|

C

|

|

|

C

|

CC

|

|

Agiorgitiko

|

Grèce

|

Rouge

|

æ

|

æ

|

æ ?

|

|

C

|

(æ)

|

Note : tableau à compléter.

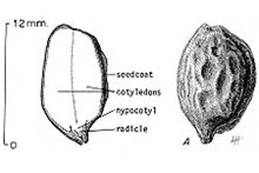

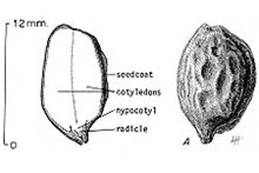

Arbre endémique du Maroc (dans la région du

Sud-Ouest et en particulier la plaine du Souss) et de la région

de Tindouf en Algérie (famille des Sapotaceae),

aux rameaux épineux, de 8 à 10 m de haut, vivant

jusqu'à 150-200 ans, il fournit l’huile d’argan, extraite de ses amandes. Encore

appelé affiache.

Son fruit jaune-brun à maturité contient une noix très dure

abritant deux ou trois amandons.

Un arbre produit, chaque année,

de 10 kg à 30 kg de fruits environ. Il a besoin

de soleil.

Il faut environ 38 kg de fruits ou

bien 2,6 kg d'amandons pour

produire 1 litre d'huile.

Ses feuilles, vert sombre et coriaces, sont consommées par

les dromadaires et les chèvres.

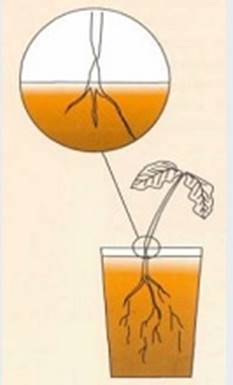

Son système racinaire particulièrement profond est dépourvu de

poils absorbants. Il profite d'une symbiose avec différents types de

champignons pour pallier cette déficience, seuls ces derniers pouvant apporter

les différents nutriments à l'arbre. La reproduction artificielle et la mise en

culture de celui-ci nécessite ainsi l'inoculation de plusieurs espèces de

champignons au niveau de ses racines. L'aire géographique de l'arganier

bénéficie d'une forte humidité, tant par les précipitations saisonnières que

par une fraîcheur relative, que l'arganier piège et restitue au sol. Peu

exigeant en eau (climat aride à semi-aride). S'il est peu exigeant en matière

de sol, il semble apprécier l'air humide (influence océanique).

Pluviométrie annuelle : 150 à 250 mm en plaine; 200 à 450 mm en

montagne. Source : http://ma.chm-cbd.net

L'arganier supporte les températures élevées (50°C à Taroudant), mais

pas les basses températures. On l’a vu résister à 7°C à Agadir.

Distribution : S. Aziki estime que des forêts d'arganiers

plus vastes et denses existaient autrefois mais qu'elles ont été dégradées par

l'homme et ses troupeaux domestiques. Les semences peuvent être conservées au

sec, plus de 8 ans.

Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Arganier,

b) http://en.wikipedia.org/wiki/Argania,

c) http://www.vulgarisation.net/bul95.htm,

d) http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/Fiche-presentation-arbre-arganier.pdf,

e) Multiplication

végétative de l’arganier au Maroc (projet John Goelet), http://bft.revuesonline.com/gratuit/BFT64_304_5BellefonMonte304.pdf

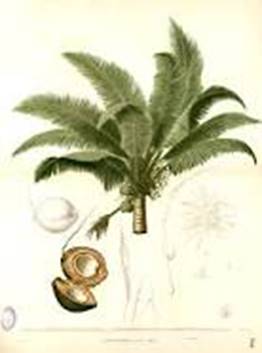

C’est une plante (famille des Arécacées /

Palmiers, sous-famille des Coryphoideae), de 15

à 30 m de haut, largement cultivé pour ses fruits :

les dattes.

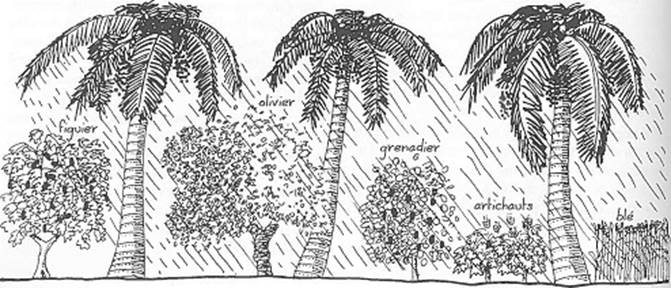

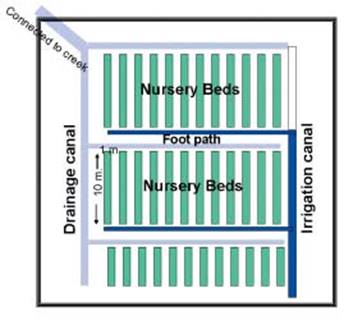

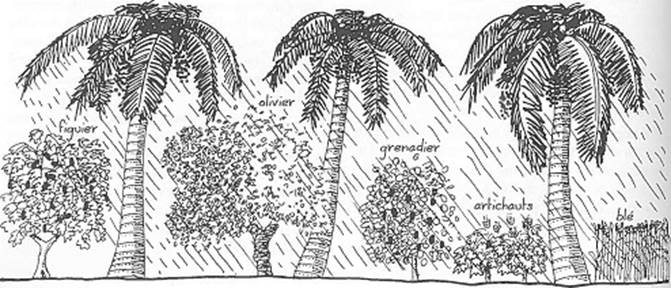

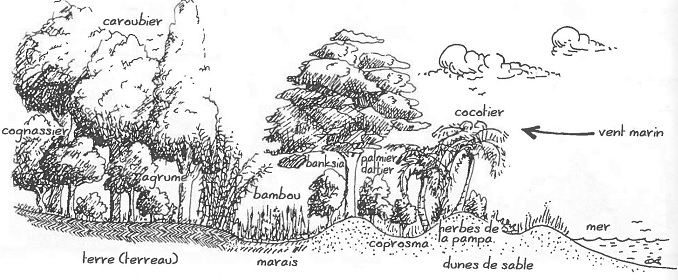

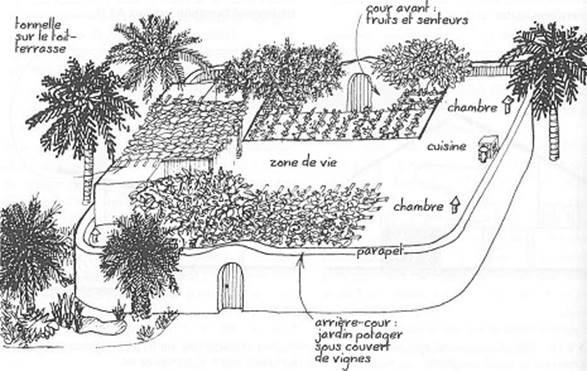

Dans l'agriculture d'oasis saharienne, c'est la plante (et non pas

un arbre, au sens botanique, car ne produisant pas de vrai bois), dominant

la strate arborée des arbres fruitiers, poussant à son ombre et couvrant

cultures maraîchères, fourragères, voire céréalières.

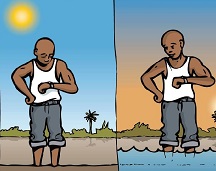

Le palmier dattier résiste à un grand écart de température (-5 à 50

°C), a un optimum de croissance entre 32 et 38 °C et ne pousse plus en dessous

de 7 °C. L'activité végétative se réduit dès 40 °C et cesse autour de 45

°C. Le givre fait des dégâts. Le palmier dattier peut tolérer environ 5 g/l de

sel.

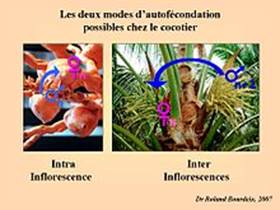

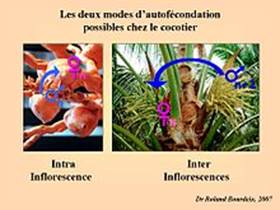

La pollinisation se fait normalement par le vent. Le plus

souvent à la main.

La propagation des palmiers dattiers se fait par clonage, soit par

prélèvement de drageons ou rejets, soit par culture in vitro.

En Tunisie, on compte plus de 300 variétés2,3, au Maroc, environ 150.

En Algérie, plus de 1160 cultivars sont recensés.

Toutes les parties de l'arbre sont utilisés, pour faire des cordes, des

paniers, des ruches, comme poutres pour les maisons …

Il est sujet à de nombreuses maladies dont le bayoud (fusariose,

champignon Fusarium oxysporum) etc.

Ses graines ou semences [et leur pouvoir germinatif] se conservent très

longtemps.

Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Phoenix_dactylifera,

b) http://en.wikipedia.org/wiki/Date_palm,

c) Date Palm

Cultivation, FAO, http://www.fao.org/docrep/006/Y4360E/Y4360E00.HTM,

d) http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_date_palm_diseases

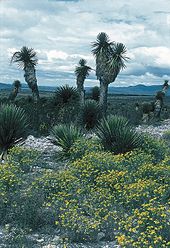

Originaire du sud-ouest d'Amérique du

Nord, de Californie, Arizona, Utah et Nevada, cet

arbre (famille des Asparagacées) est à croissance rapide pour le

désert; les nouveaux plants peuvent croître à un taux moyen de 7,6 cm (3,0

po) par année, dans leurs dix premières années, puis que croître d'environ 3,8

cm (1,5 po) par an par la suite. Il tolère les sols pauvres, alcalins et

salins. Il résiste à des températures entre 4 & 46°C.

Les fleurs sont produites au printemps,

en panicules de 30-55 cm de hauteur et 30-38 cm de large.

Les amérindiens ont utilisé les feuilles de Y. brevifolia pour

tisser des sandales et des paniers et ont récolté les graines et boutons

floraux pour se nourrir. Les racines de ce yucca contiennent

des glycosides de saponine (toxiques).

Comme la plupart des plantes du désert, leur épanouissement floral est

tributaire de la pluviométrie au bon moment. Ils ont également besoin d'un

gel de l'hiver avant de pouvoir fleurir.

Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Yucca_brevifolia,

b) http://en.wikipedia.org/wiki/Yucca_brevifolia,

c) Yucca brevifolia, http://www.fs.fed.us/database/feis/plants/tree/yucbre/all.html#94

Originaire des zones arides du Nord-est du Mexique, ce Yucca, très

ramifié, aux feuilles droites ensiformes, se développant

en rosettes en forme de grappes à la fin de chaque branche, peut

atteindre 15 m de hauteur.

On le distingue des autres yuccas par

son inflorescence de fleurs blanches, en grappe retombante.

Ses fleurs et ses feuilles sont utilisées au Mexique pour

l’alimentation humaine. Dans l'agro-industrie, ses fibres servent à la

fabrication du papier ou pour certains combustibles. La saponine extraite du

tronc ou est utilisée dans l'industrie pharmaceutique et

comme nutraceutique dans l'élevage. La saponine extraite des racines

est toxique.

Cette plante est pollinisée par un papillon de

nuit (Tegiticula yuccasella) qui ne se trouve que dans son habitat

naturel, ailleurs l'intervention de l'homme est nécessaire pour obtenir

une fructification. Il prospère dans des régions sèches et semi-arides

_ les précipitations annuelles moyennes sont de 250 mm, et les

températures varient de 40 °C à –30 °C _ au climat

subtropical tempéré par la continentalité et l’altitude (l’essentiel de cette

région se trouve entre 1 000 et 1 500 m d’altitude) et

dont les sols drainant sont sableux ou pierreux. Les gelées sont occasionnelles

dans son aire de répartition naturelle, notamment dans la partie mexicaine du

désert de Chihuahua et il peut supporter des températures minimales de

–15 °C 15.

Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Yucca_filifera,

b) http://en.wikipedia.org/wiki/Yucca_filifera,

c) http://es.wikipedia.org/wiki/Yucca_filifera

Washingtonia est un genre de

la famille des Arécacées (Palmiers).Originaire du

Sud-Ouest des États-Unis (Californie, du sud-ouest de l'Arizona) et

du nord-ouest du Mexique, il se développe en colonies, dans les gorges et

les canyons humides des régions arides. Les deux espèces (Washingtonia

filifera, Washingtonia robusta) sont très cultivées en dehors de leur

habitat naturel, notamment dans les pays tempérés, pour leur bonne résistance

au froid qui avoisine les - 10°/-12°C. Elles ont de plus une croissance très

rapide.

Les Amérindiens utilisaient leurs feuilles

comme chaume et faisaient de la farine avec les fruits du Washingtonia

filifera, qui sont comestibles et présentent de bonnes qualités nutritives.

Les fruits sont des drupes. Parvenus à maturité, ils prennent une couleur

marron-noir. Ils mesurent de 6 à 10 mm de diamètre. Le palmier jupon mesure

jusqu'à 23 m de hauteur. Le palmier à jupon ou palmier de Californie (Washingtonia

filifera) est considéré comme envahissant à Hawaii et en Australie dans la

région de Perth.

Sources : a) https ://fr.wikipedia.org/wiki/Washingtonia,

b) https ://fr.wikipedia.org/wiki/Washingtonia_filifera

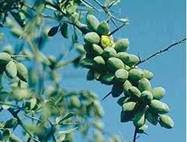

Variété, domestiquée depuis plusieurs millénaires et cultivée dans les

régions de climat méditerranéen, de l'une des sous-espèces d'arbre

fruitier toujours verts de Olea europaea (famille des

Oléacées), produisant les olives, un fruit consommé sous

diverses formes et dont on extrait une huile alimentaire, l'huile d'olive.

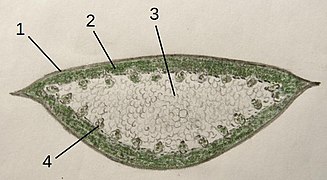

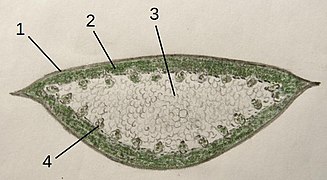

Résistance à la sècheresse : En cas de sécheresse, les feuilles sont

capables de perdre jusqu'à 60 % de leur eau, de réduire fortement

la photosynthèse et de fermer les stomates permettant les

échanges gazeux pour réduire les pertes en eau par évapotranspiration,

permettant ainsi la survie de l'arbre au détriment de la production

fructi-florale. C'est grâce à sa feuille que l'olivier peut survivre en milieu

aride. Quand il pleut, les cellules foliaires s'allongent pour emmagasiner

l'eau. Et, en cas de sécheresse, les feuilles se rétractent et bloquent

l'activité de photosynthèse au détriment des fruits.

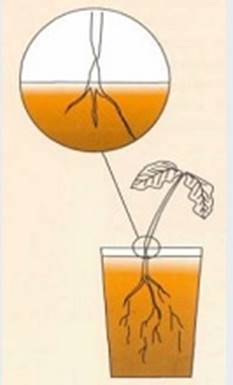

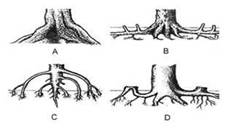

Racines : Lors de la germination du noyau, le jeune

plant développe une racine pivotante. Puis en croissant, l'olivier

développe un système racinaire essentiellement peu profond 60

à 100 cm à développement latéral, dont les racines principales

débordent peu l’aplomb du feuillage, alors que les racines secondaires et les

radicelles peuvent explorer une surface de sol considérable. Le chevelu

racinaire se limite en général au premier mètre de sol et est

particulièrement développé dans les zones plus humides. Au-delà du premier

mètre poussent des racines permettant l'alimentation de l'arbre en cas de

sécheresse. Seules les radicelles émises au cours de l'année permettent

l'absorption de l'eau. Les racines de l'olivier sont capables d'extraire de

l'eau en exerçant une importante force de succion de l'ordre de

- 25 bars sur le sol, contre - 15 bars en général

pour les autres espèces fruitières, lui permettant de prospérer là où d'autres

se flétriraient. Pour limiter la concurrence hydrique entre les oliviers,

l'espacement entre les arbres doit tenir compte des ressources en eau : la

plantation sera plus rapprochée dans les oliveraies irriguées et plus espacée

dans les vergers en culture pluviale soumis à la sécheresse.

L'Olivier cultivé (Olea europaea europaea europaea)

descend de l'oléastre, l’olivier sauvage (Olea europaea europaea silvestris).

Multiplication : L'olivier peut être multiplié par différentes

méthodes : noyaux d'olives (méthode hasardeuse), morceaux de souche et

rejets (souquets), greffes et bouturage herbacé.

Maladie : une seule maladie est réellement mortelle pour l'arbre,

le pourridié (Armillaria mellea). Autres maladies : Chancre ou

« rogne » ou Tuberculose de l'olivier (Pseudomonas savastanoi),

fumagine (Capnodium oleaginum ou Fumago salicina) etc.

Insectes : cochenille noire de l'olivier (Saissetia

oleae), mouche de l'olive (Bactrocera oleae), teigne de

l'olivier (Prays oleae), hylésine de l'olivier (Hylesinus

oleiperda), zeuzère du poirier (Zeuzera pyrina), otiorhynque de

l'olivier (Otiorhyncus cribricolis) etc.

L’olivier cultivar 'Picual', originaire d'Espagne, est autofertile,

vigoureux, précoce, et s'adapte bien aux sols secs et est résistant au sel

(jusqu'à 10dSm-1).

Il existe cinq autres sous-espèces d’Olea europaea :

·

Olea europaea subsp. cerasiformis (Madère ;

sous-espèce tetraploïde),

·

Olea europaea subsp. cuspidata (la sous-espèce la

plus largement répandue dans le monde : Afrique du Sud jusqu'au Sud

de Égypte, et du Sud de l'Arabie jusqu'en Chine, régions sèches

d'Asie …),

·

Olea europaea subsp. guanchica (îles Canaries),

·

Olea europaea subsp. laperrinei (Massifs montagneux

du Sahara : Hoggar (Algérie), Aïr (Niger), et Jebel Marra (Soudan)),

·

Olea europaea subsp. maroccana (Haut Atlas

(Maroc) ; sous-espèce hexaploïde).

Production : L'olivier ne produit naturellement qu'une année sur

deux en l'absence de taille, et la production s'installe lentement,

progressivement, mais durablement : entre 1 et 7 ans, c'est la

période d'installation improductive, dont la durée peut doubler en cas de

sécheresse ; jusqu'à 35 ans, l'arbre se développe et connaît une

augmentation progressive de la production ;

entre 35 ans et150 ans, l'olivier atteint sa pleine

maturité et sa production optimale. Au-delà de 150 ans, il vieillit

et ses rendements deviennent aléatoires.

Sa longévité est exceptionnelle, peut-être plus de 3000 ans. Il peut

atteindre jusqu'à15 m de hauteur.

Par ailleurs, des populations envahissantes ont été signalées en

Australie et dans certaines îles du Pacifique. Les analyses génétiques ont

démontré que ces populations ont deux origines distinctes, l'une à partir de

formes cultivées méditerranéennes (Sud Australie) et l'autre à partir de formes

sauvages de la sous-espèce cuspidata du Sud de l'Afrique (e.g.

Est Australie, Hawaï). Une possibilité d'hybridation entre ces deux formes a

également été rapportée4.

Climat et pluviométrie : L'olivier exige un climat doux, lumineux, et

supporte tout à fait bien la sécheresse. Il craint plutôt le trop d'eau et donc

les excès d'arrosage (apport de trente à quarante litres d'eau, une à deux fois

en juillet et août, et seulement la première année après la plantation). Avec

six-cents millimètres de pluie bien répartis sur l'année, l'olivier se

développe et produit normalement. Entre 450 et 600 mm/an, la

production est possible, à condition que le sol ait des capacités de rétention

en eau suffisantes, ou que la densité de la plantation soit plus faible. Dans

le sud de la Tunisie, où la pluviométrie peut être inférieure

à 100 mm par an, la plupart des plantations comportent moins de

vingt arbres par hectare.

L'olivier ne résiste pas en général à une température inférieure

à -15 °C sauf pour certaines rares variétés

(Mouflal −25 °C). De 35 à 38 °C, la

croissance végétative s'arrête et à 40 °C et plus, des brûlures

endommagent l'appareil foliacé, pouvant provoquer la chute des fruits, surtout

si l'irrigation est insuffisante.

Sources : a) http://gardenbreizh.org/modules/gbdb/plante-275-olea-europaea.html

b) Long term responses of olive trees to salinity,

Agricultural Water Management, Volume 96, Issue 7, July 2009, Pages 1105–1113.

c) http://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier, b) http://en.wikipedia.org/wiki/Olive,

d) http://fr.wikipedia.org/wiki/Olea_europaea, e) Oela (genre), http://fr.wikipedia.org/wiki/Olea

|

↖ Fruits verts – Fruits mûrs ↗

|

↖ Fleurs jeunes – Fleurs ↗

|

|

|

Olea europaea ssp. sylvestris(oléastre) à Majorque.

|

|

Tronc ↗

|

Oliviers envahissants, Adelaide Hills ,Australie.

|

Planche d’illustration d’Olea europaea par Franz

Eugen Köhler dans Plantes

médicinales de Köhler.

Arbre dont les fleurs d'un blanc rosé, apparaissent avant les feuilles.

C'est le premier arbre fruitier à fleurir à la fin de l'hiver.

Il peut atteindre 6 à 12 mètres de haut. Il vit en moyenne plus de 100

ans et se multiplie par semis ou par greffes. Son bois, de bonne qualité,

s'utilise en ébénisterie.

Il valorise les terres pauvres car il peut pousser sur des sols

dolomitiques, caillouteux, secs, pauvre en matière organique. Il a très peu

d'exigences sauf un sol profond et perméable. Il s'accommode même des sols

légèrement salés et se plaît sur les sols calcaires. L'amandier qui préfère un

sol calcaire et sec (ph 7,5), très perméable pour évacuer les excès d'eau. Il

craint la pluie quand cela dure trop longtemps, surtout si le sol est lourd et

non drainé.

Les fleurs de l'amandier sont très sensibles au froid et cet arbre a

besoin de lumière, de soleil et d'air sec. La pollinisation dépend

essentiellement des abeilles. La récolte d'amandes fraîches (en vert) se fait

manuellement en mai et juin.

La récolte d'amandes sèches a lieu en septembre, octobre, lorsque l'écale (la

partie verte qui entoure la coque) est bien ouverte et sèche. Il aime le

soleil, il résiste bien à la sécheresse (50 à 60 mm d'eau par mois pour se

développer / 800 à 850 mm/an).

Son fruit est l'amande et est consommable par l'Homme. L'amande est

très riche en huile, protéines, glucides et vitamines. Elle contient 50 %

de lipides avec en majorité des acides gras, soit en moyenne : 75 %

d'acide oléique, 18 % d'acide linoléique et 7 % d'acide palmitique.

Elle se mange telle quelle ou séchée. L'huile d'amande amère extraite du noyau

est, depuis l'Antiquité, très utilisée pour ses propriétés cosmétiques,

adoucissantes et hydratantes en cas d'inflammation cutanée (cicatrisante et

anti-inflammatoire en cosmétologie). Elle adoucit, tonifie la peau et est

utilisée en dermatologie. Elle est aussi laxative, utilisée par les éleveurs et

vétérinaires comme purgatif pour le bétail.

Les espèces d'amandiers sauvages (Prunus dulcis amara) sont

toxiques, alors que les amandes domestiques ne le sont pas. L'amande amère

(fruit de l'amandier sauvage), est toxique pour l'homme et peut être mortelle à

certaines doses car elle contient un glycoside cyanogénique (amygdaline), qui

donne par hydrolyse de l'acide cyanhydrique lors de la consommation.

Maladies : Les maladies cryptogamiques comme la moniliose,

l'anthracnose, le coryneum et plus récemment le verticillium ainsi que les

ravageurs tels que les pucerons, les scolytes, les acariens et le capnode sont

les principaux agents biotiques qui compromettent la production et la longévité

des amandiers. Il existe des différences de sensibilité variétale.

La moniliose (due à Monilia taxa) provoque le dessèchement des

bouquets floraux. Puis des chancres se développent sur les rameaux, causant la

mort des parties situées au-dessus. La criblure (due à Coryneum bejerinckii)

se manifeste par la formation de taches circulaires brunâtres sur les feuilles,

taches qui se perforent facilement. En outre, sur les rameaux naissent de

petites lésions circulaires qui laissent exsuder de la gomme. Pour lutter dans

les deux cas, commencer par couper les rameaux malades. Pulvériser des

fongicides à base de cuivre (bouillie bordelaise), ou à base de captafol et de

thirame pour la criblure. En cas d'attaques de pucerons

Des observations sur le terrain et l'intervention des services de la

protection des végétaux permettent d'établir un calendrier de traitements en

fonction des conditions climatiques locales et des cycles des parasites.

On cultive généralement l’amande douce Prunus dulcis var. dulcis

à coque épaisse et dure, dont on se sert en pâtisserie surtout pour fabriquer

la pâte d’amande. L’amande à coque tendre (Prunus dulcis var. fragilis)

est aussi comestible et très appréciée pour la table à l’état frais, moins par

l’industrie, car la coque très mince se brise facilement.

Cet arbre fruitier, à feuilles caduques, peut se multiplier par semis

ou par greffes.

Même autofertile, l’amandier sera bien productif s’il est en présence

d’une autre variété pollinisatrice.

L’amandier n’est généralement pas autofertile ce qui implique la

proximité d’un second arbre fleuri en même temps.

Noms Scientifiques : Prunus amygdalus var. dulcis. Synonymes : Amygdalus

communis var. dulcis, Prunus amygdalus var. sativa, Prunus communis var.

sativa, Prunus dulcis.

Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Amandier,

b) http://en.wikipedia.org/wiki/Almond,

c) http://frutales.files.wordpress.com/2011/05/manual_cultivo_almendro.pdf

d) http://www.legume-fruit-maroc.com/amandier.php,

e) Maladies amandiers, http://www.agrimaroc.net/87.pdf,

f) http://www.jardiner-malin.fr/fiche/amandier-taille-plantation.html

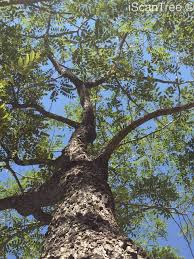

Le Figuier comestible ou Figuier commun, est un arbre

fruitier caduque, dioïque (famille des Moracées) donnant des fruits comestibles

appelés figues.

C'est le seul représentant européen du genre Figuier qui représente

près de 600 espèces, la plupart tropicales.

Le figuier mâle qui ne donne pas de fruits comestibles, est aussi

appelé « Caprifiguier » (c'est-à-dire « Figuier de bouc »).

Il semble originaire d'une zone de climat tempéré chaud, englobant le

pourtour du bassin méditerranéen jusqu'à l'Asie centrale.

Certaines variétés peuvent cependant atteindre 8 mètres de hauteur pour

dix mètres de périmètre en conditions favorables (zone peu gélive, sol frais et

fertile) - au tronc souvent tortueux, au port souvent buissonnant.

Toutes les parties de la plante (rameaux, feuilles, fruits) contiennent

un latex blanc et irritant.

Les figuiers sauvages ont pour particularité d'avoir une reproduction

dépendant d'une symbiose avec un insecte :

le blastophage (sauf pour les variétés parthénocarpiques dites

autofertiles). Cet insecte assure la pollinisation des fleurs

femelles. En retour, le figuier abrite et nourrit l'insecte, dont le cycle se

déroule quasi entièrement dans la plante. L'hiver, les ovaires, transformés

en galles, des fleurs femelles des figues-mammes (des plants mâles)

contiennent leurs larves .

Peu exigeant, le figuier est robuste, nécessitant peu voire pas de

traitements, et peut produire très longtemps.

Le chancre du figuier (Diaporthe cinerescens), est la

seule maladie ayant une incidence économique.

Le figuier peut être cultivé sur une large gamme de sols, sable aride

et pauvre, riche limon, argile lourde ou calcaire, pourvu qu'il y ait

suffisamment de profondeur, de drainage et de nourriture. Le sol sablonneux

demi-sec contenant une bonne dose de chaux est idéal lorsque la récolte est

destinée au séchage. Les sols très acides ne sont pas adaptés. Le pH doit être

compris entre 6,0 et 6,5. L'arbre est assez tolérant à une salinité modérée7.

Il se développe sauvage dans les zones sèches et ensoleillées, avec des sols

profonds et frais, également dans les zones rocheuses, du niveau de la mer à

1.700 mètres.

Les racines du figuier étant souvent peu profondes, il faut éviter de

travailler le sol au pied de l'arbre et procéder à un paillage en été

pour conserver l'humidité du sol. Le paillage permet également de réduire la

sensibilité aux nématodes.

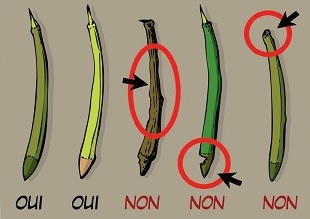

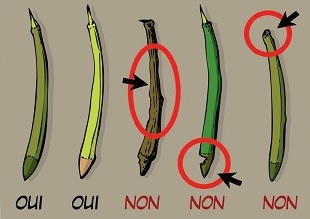

Le figuier commun se bouture très facilement en prélevant

durant l'hiver des rameaux d'une vingtaine de cm de long de 2 ou 3 ans d'âge

soit environ 1 cm de diamètre (ou à défaut un rameau avec bourgeon

terminal intact mais le taux de réussite sera alors plus faible) qu'on plante

tel quel dans un substrat maintenu humide et au chaud12. On peut aussi le

multiplier par semis.

Note : Le genre Figuier (Ficus) représente près de 600 espèces,

la plupart tropicales.

Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Ficus_carica,

b) http://en.wikipedia.org/wiki/Common_fig

Cet arbre (famille des moracées), mesurant jusqu'à 20 m de haut et

6 m de large, pousse du Sénégal au Nord Est de l'Afrique du Sud, dans

la péninsule Arabique et certaines régions de Madagascar, à

l'exclusion des régions tropicales humides.

Ses figues comestibles, de 2 à 3 cm de diamètre, passant du

vert au jaune rosé, poussent en grappe tout au long de l'année. Mais elles

sont souvent remplies d'insectes.

Une guêpe Ceratosolen arabicus, vivant en symbiose

dans son fruit, l’aide à se reproduire sexuellement. Dans les zones tropicales,

où la guêpe est commune, des mini-écosystèmes complexes, impliquant la guêpe,

les nématodes, les autres guêpes parasites, et divers grands prédateurs,

tournent autour du cycle de vie de la figue.

Les fruits comme les feuilles peuvent servir d'alimentation pour le

bétail en améliorant la production de lait.

Il a un port étalé donnant une ombre appréciée dans les pays chauds.

Le figuier sycomore se propage bien par bouture classique ou

même par large tronçon.

Dans son habitat d’origine, l’arbre pousse généralement sur des sols

riches, le long des rivières et dans les forêts mixtes.

Note : Pas d’indication dans la littérature sur sa

résistance au sel (?).

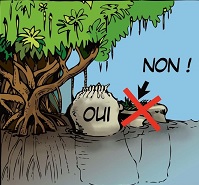

Suggestion : On pourrait faire pousser les figuiers dans

les limans.

Sources : a) http://fr.wikipedia.org/wiki/Figuier_sycomore,

b) http://en.wikipedia.org/wiki/Ficus_sycomorus

c) http://www.worldagroforestry.org/treedb2/AFTPDFS/Ficus_sycomorus.pdf

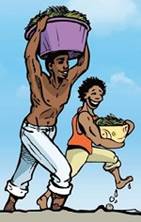

Cet Arbre à feuilles caduques, fixateur d’azote, très épineux,

atteignant 8 m de haut, aux branches nombreuses, très ramifiées, est utilisé en

agroforesterie.

Il présente des adaptations morphologiques à

la sécheresse : pubescence, sclérification, feuilles

coriaces, rameaux chlorophylliens réduit à l'état d'épines de 2 à 7

cm, système racinaire double (un appareil racinaire superficiel

étendu capte de manière très performante l'eau immédiatement après les

précipitations dans un rayon de 20 mètres et un appareil racinaire profond

puise dans les réserves du sol jusqu'à 7 mètres). Il peut survivre à de grandes

sécheresses, telles celles de 1972-1973 et 1984-1985, jusqu'à deux ans en

l'absence de précipitations. Il pousse lentement. Il sert aux haies vives.

L'homme le cultive au Sahel, en Égypte, au Soudan,

en Arabie et en Inde. Il est commun au Sénégal et en

Mauritanie.

Il pousse bien en sol sablonneux et désertiques sur

tout type de géomorphologie : dépressions, fond

des vallées, plaines, et même montagnes. Il tolère une

grande variété de types de sols, du sable à fortement argileux

et des niveaux d'humidité allant d’aride à subhumide. Il est relativement

tolérant aux inondations, à l'activité de l'élevage, et aux feux.

Ses feuilles sèches tombées (talufakt en tamasheq) et les fleurs

(azakalkal en tamasheq) sont consommées par

différents ruminants : dromadaires, chèvres et moutons,

les éléphants … Il s'agit d'un excellent pâturage, très appétent.

Le pouvoir germinatif des graines est augmenté après leur

ingestion par une chèvre.

La partie jaune du fruit, au goût sucré avec une pointe d’amertume, est

souvent consommé frais par succion, une fois débarrassé de

son épicarpe. De l’huile alimentaire est également extraite

des amandes. Au Mali, on fait également macérer le fruit pour

produire une boisson, l’asaborad et l’amande contenue dans le

noyau, appelée tandilba, est consommée après une longue cuisson. Les

feuilles sont quant à elles séchées et réduites en une poudre utilisable dans

différentes sauces.

Le liquide obtenu en pressant le fruit est utilisé traditionnellement

pour stimuler la production de lait des mères allaitantes, et les

graines sont utilisés pour traiter des troubles digestifs. L’huile est

également utilisée pour soigner des problèmes cutanées.

Les graines et l’écorce de Balanites aegyptiaca ont des

effets molluscicides sur l’escargot Biomphalaria

pfeifferi.

Le bois jaune pâle à brunâtre est utilisé pour fabriquer des meubles et

des outils. Il fournit un bon bois de feu et un bon charbon de bois.

Note : Pas d’indication dans la littérature sur sa

résistance au sel (?).

Sources : a) http ://fr.wikipedia.org/wiki/Balanites_aegyptiaca,

b) http ://en.wikipedia.org/wiki/Balanites_aegyptiaca

c) http ://www.worldagroforestry.org/treedb/AFTPDFS/Balanites_aegyptiaca.pdf

Le Madd (ou made) est le fruit d’une plante rampante ou liane ligneuse

sauvage, à vrilles, à latex blanc (toxique), nommée Saba senegalensis,

poussant dans les savanes africaines, généralement en bordure de cours d’eau,

plutôt dans la moitié Sud du Sénégal, mais aussi cultivé comme arbuste. C’est

une espèce à écorce gris foncé, à feuilles entières opposées aux limbes

elliptiques ou ovales. La floraison est étalée sur toutes les saisons. Les

fleurs sont très odorantes et de couleur blanche, jaunâtre ou blanc verdâtre.

Son fruit arrive à maturité avec les premières pluies, après avoir passé plus

d’un an sur la liane...

Son fruit est une coque globuleuse qui contient des graines enrobées de

pulpe jaune juteuse, acidulée et sucrée.

On peut déguster le fruit tel quel ou l’assaisonner avec du sucre, du

sel et du piment.

C'est possible de faire du jus avec le Madd. Mélangées avec de l’eau et

du sucre, les pulpes donnent un délicieux jus. C'est un fruit riche en vitamine

C, thiamine, riboflavine, niacine, en vitamine B6, acide malique, calcium,

phosphore et en magnésium. Son fruit est appelé zaban (en bambara ou dioula),

malombo (dans le bassin du Congo), maad (en wolof), made (en français d’Afrique)

et wèda (en mooré), ou côcôta (en Côte d’ivoire).

On le retrouve aussi en

Afrique de l’Est, lui ou un fruit voisin (et une plante très voisine), Saba comorensis, en Tanzanie par exemple.

Le Saba senegalensis est apprécié pour son ombrage et son rôle

ornemental. Il est de plus en plus utilisé dans les aménagements paysager, se

développant sur un ou sans support.

Sources : a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Saba_senegalensis,

b) https://uses.plantnet-project.org/fr/Saba_senegalensis

|

Plante (Saba senegalensis)

|

Fruit (Saba senegalensis)

|

|

Fleurs (Saba senegalensis)

|

|

|

Fruit ouvert et pulpe (Saba senegalensis).

|

Fleur de Saba comorensis

|

C’est une plante grimpante ou liane répandue dans la plupart des pays

d'Afrique tropicale, ainsi qu'à Madagascar et aux Comores. Cette liane peut mesurer plus de 20 m

de long. Elle produit un latex collant quand on la coupe. Cette

plante présente des feuilles vertes, simples, opposées, elliptiques et sessiles

avec un bord entier, à base arrondie, à extrémité obtuse ou arrondie, mesurant

de 7 à 16 cm de long sur 4 à 8 cm, des fleurs très parfumées à cinq pétales de

couleur blanche. Les fleurs s'organisent en ombelles à terminaisons courtes,

leurs corolles sont tubulaires, avec une gorge jaune et des pétales blancs.

Le fruit mesure 4-8 cm de

long et 3.5-6 cm de large. D'abord vert, il vire au jaune orangé avec une peau

d'orange dure. Une fois ouvert, il contient une douzaine de pépins marron

foncé, qui ont la même texture qu'une graine de mangue avec les fibres et le

jus enfermés dans ces fibres. Le fruit donne également un jus délicieux au goût

de mangue, orange et ananas. L'espèce ne fructifie pas chaque année. La

période de floraison de cette plante envahissante est assez variable.

Elle débute en octobre au Burkina faso et en février en Tanzanie.

Sources : a) https://en.wikipedia.org/wiki/Saba_senegalensis

C’est une

espèce d'arbustes, à feuilles persistantes, de la

famille des Capparaceae (celle des

câpres), originaire d'Afrique de l'Ouest (Sahel).

Aliment

traditionnel en Afrique, son fruit peu connu en Occident a le potentiel

d'améliorer la nutrition, renforcer

la sécurité alimentaire, favoriser le développement rural et l’entretien

durable des terres.

Cet arbuste peut pousser n'importe où de 2 à 5 m (6 pi 7 po à 13 pi 1

po) de hauteur dans des conditions favorables. Il supporte bien le vent. Les

feuilles à pétiole court sont petites et coriaces. Elles atteignent 12 cm × 4

cm (4,7 po × 1,6 po). Il produit des fruits, regroupés en petits bouquets, sous

la forme de baies jaunes sphériques, jusqu'à 1,5 cm (0,59 pouces) de diamètre.

Ces fruits contiennent 1-4 graines, qui sont d'une teinte verdâtre à maturité.

Utilisations : Ses graines sont transformées en diverses

produits alimentaires. Elles servent à la fabrication d'entre autre de

couscous, farines, gâteaux, biscuits, popcorns, hommos, et boissons. L’espèce à

des utilisations médicinales.

Il est reconnu comme une solution potentielle à la faim et un tampon

contre la famine dans la région du Sahel.

Amertume : Les graines de hanza sont à l'état brut

fortement amères, un goût dû à des doses élevées de glucocapparine (MeGSL).

Pour qu'elles soient rendues comestibles, elles doivent d'abord être

désamérisées. Ceci se fait habituellement par des techniques d'immersion

prolongée dans l'eau, pouvant durer une semaine. La glucocapparine se dégage

dans l'eau, où elle se retrouve dans une forme transformée, en

methylisothiocyanate (MeITC). Cette eau amère a des effets de pesticide et

d'herbicide.

L'amertume du hanza joue un rôle de pesticide naturel, qui protège les

fruits lorsqu'ils sont sur l'arbre. Il est rare de voir des prédateurs

s'attaquer aux fruits avant que ceux-ci ne soient pleinement mûrs. C'est alors

seulement que les oiseaux s'intéressent à leurs mésocarpes sucrés. De même, des

graines amères récoltées et séchées n'ont pas de parasite connu lors du

stockage. Ainsi, les graines de hanza peuvent être conservées durant des années

sans grand effort, tant qu'ils sont à l'abri de la pluie et de l'humidité. Ils

peuvent ensuite être désamérisés et consommés au fur et à mesure, selon le

besoin. Ceci peut être d'une grande utilité dans la recherche de la sécurité

alimentaire.

Source : a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Boscia_senegalensis,

b) https://en.wikipedia.org/wiki/Boscia_senegalensis

|

Boscia senegalensis, apparus dans un champ

|

Feuilles et fruits

|

|

Fruits non mûrs

|

Pain hanza, biscuits et hanza cuit, Zinder, République du

Niger.

|

C'est une espèce d'arbres africains, pouvant atteindre 40 m de haut, natif du Sénégal et d'autres pays d'Afrique

de l'Ouest. Contrairement

à la plupart des espèces de Fabacées (légumineuse), il

produit des fruits sphériques ou de forme ovale, de couleur verte, avec pulpe

farineuse, et ne fixe pas des quantités significatives

d'azote. Il fournit aussi

des ingrédients pour la médecine traditionnelle et un bois de qualité.

Description : il

a des branches épaisses irrégulièrement disposées. Le tronc des arbres adultes atteint

typiquement 60 à 100 cm de diamètre. Son fruit est une drupe sphérique vert foncé contenant une pulpe

fibreuse entourant une graine unique. Cette disposition est proche de celle des

fruits du tamarinier.

La saveur aigre-douce du fruit est appréciée et celui-ci se conserve bien sur

les étals, grâce à sa peau épaisse et à sa pulpe sèche.

Toxicité et amélioration génétique : Certains individus

produisent par exemple des fruits toxiques et il n'existe pas de moyen

certain de les distinguer de ceux dont les fruits sont comestibles. Les arbres

qui produisent des fruits toxiques sont souvent identifiables par la présence de

fruits intouchés à leur pied, alors que les animaux s'en emparent normalement

très rapidement. Les arbres du

genre Detarium n'ont pas encore été systématiquement cultivés ou améliorés

génétiquement, alors qu’il est nécessaire de l'améliorer génétiquement,

pour pouvoir les exploiter plus largement en agriculture et résoudre ce

problème de toxicité.

Habitat, écologie : Ces arbres poussent généralement dans

les forêts-galeries, les savanes ou le long des berges des rivières. Ces arbres

supportent bien la sécheresse et peuvent pousser dans des zones infertiles,

dans la mesure où ils sont relativement insensibles à la nature du sol, à

l'altitude, à la chaleur et à l'humidité.

Reproduction, feuillaison, floraison, fructification : Cet

arbre se propage grâce à ses

graines, souvent transportées par les éléphants ou les chimpanzés qui

consomment ses fruits. Ces graines germent entre 6 et 10 semaines après avoir

été dispersées, mais leur taux de germination est naturellement bas. Il possède deux phases de fructification.

Il perd généralement ses feuilles au début du mois de mars et elles repoussent

quelques semaines plus tard. La floraison se produit après le développement des

jeunes feuilles. À mesure que le fruit mûrit, son goût devient plus sucré et il

se charge en vitamine C. Il atteint son plein mûrissement entre août et novembre,

selon la région.

Le temps de multiplication

peut être réduit par la greffe. Pour Detarium senegalense, la greffe

apicale est la plus efficace, si elle est faite à la fin de la saison sèche.

Maladies : Leur bois présente une bonne résistance

aux attaques des termites, des Platypodinae et des térébrants

marins ; il est cependant sensible à celles

des Bostrichidés du genre Lyctus.

Utilisations : La farine d'« ofo » produite à

partir des graines est souvent utilisée pour épaissir les soupes. La pulpe du

fruit est mangée directement, en sorbet, en jus, en confiture ou séchée comme

des dattes. Le bois, surnommé « acajou africain », est caractérisé par

sa teinte brun-rouge sombre. Il est lourd mais facile à travailler et résiste à

l'humidité, aux intempéries et à des ravageurs comme les termites et autres

térébrants. Il est apprécié pour la construction de bâtiments, de clôtures et

de bateaux, mais aussi comme bois de chauffe, car il brûle facilement et

proprement. Ces arbres sont souvent employés dans les programmes de

reboisement dans les zones au sol dégradé, puisqu'ils poussent bien même sur

des sols pauvres.

Stockage : Leur stockage à

environ 4 °C leur

conserve leur qualité en limitant la perte de vitamine C. Lorsque le fruit

s'abime, sa peau devient brun-jaune. Un tamis est utile pour séparer les débris

et la graine de la pulpe, et un mortier permet de réduire celle-ci en purée.

Economie, sécurité alimentaire : Les « detars »

jouent aujourd'hui un rôle important dans la cuisine et l'économie du Sénégal. Il pourrait contribuer à la sécurité

alimentaire, à une agriculture

durable et au développement rural. Des

fruits comme le ditakh peuvent contribuer à l'amélioration des conditions de

vie locale (aliment et source de revenus), dans la mesure où ils sont riches en

nutriments, faciles à préparer et ont un goût communément apprécié. Le jus de

ditakh, riche en vitamine C, est délicieux et très apprécié au Sénégal.

Tabous et conflits : Il est important d'essayer d'améliorer

l'estime des populations pour les fruits sauvages, car leur consommation est

traditionnellement mal considérée.

Des conflits pour la possession des arbres peuvent aussi survenir si

ceux-ci ne sont pas cultivés. Une solution potentielle est l'adoption de la « sylviculture

de sauvegarde », où les populations locales bénéficient d'une part garantie des

profits, ce qui les motive à préserver la ressource sauvage.

Sources : a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Detarium_senegalense,

b) https://en.wikipedia.org/wiki/Detarium_senegalense

c) https://www.senegal-export.com/le-ditakh,91

d) https://uses.plantnet-project.org/fr/Detarium_senegalense_(PROTA)

|

fruits

|

|

|

|

Infusion de fruits de ditakh

|

Jus

|

|

|

Port de l’arbre © P. Poilecot. CIRAD

|

© Sénégal Export.

|

|

C'est un arbre caduque, de

la famille des Combretaceae,

à croissance rapide, pouvant atteindre 12 m de hauteur et 60 cm de diamètre,

présent en Afrique tropicale, depuis le Sénégal, la Mauritanie, jusqu'au Soudan

et en Ouganda.

Plus ou moins pérenne, il perd ses feuilles pendant quelques mois

durant la saison sèche des régions les plus sèches, mais les conserve dans la

savane.

Description : Il possède une couronne ouverte avec des

branches basses qui retombent et est à feuilles caduques. Le tronc est

généralement tordu et bas ramifié, avec une écorce rugueuse gris-noir. Les

feuilles vertes coriaces épaisses ont une sensation gommeuse et sont gluantes

quand elles sont jeunes. La plante fleurit pendant la saison sèche après les

feux de brousse qui facilitent le rinçage des feuilles qui favorise la

floraison. Au Burkina Faso et au Mali, les fleurs ont tendance à apparaître

entre décembre et mars, mais cela varie d'une région à l'autre et les fleurs

peuvent apparaître jusqu'en juillet. Le fruit est une samare elliptique à

quatre ailes et a une sensation collante, rougeâtre et devient jaunâtre vers la

fin de la saison. Le fruit mesure généralement 2,5 à 4 centimètres (0,98 à 1,57

in) de long et 1,5 à 3 centimètres (0,59 à 1,18 in) de diamètre. Il porte des

fruits généralement en janvier et la fructification dure jusqu'en novembre.

Habitat : On la rencontre dans la savane arborée, habituellement

sur des sols peu profonds, dégradés, plutôt sableux, drainés, dans des zones où

les précipitations sont comprises entre 200 et 700 mm (900 mm) par an.

Maladies : Les parasites végétaux, infectant Combretum glutinosum, sont

ceux de la famille des Loranthacées.